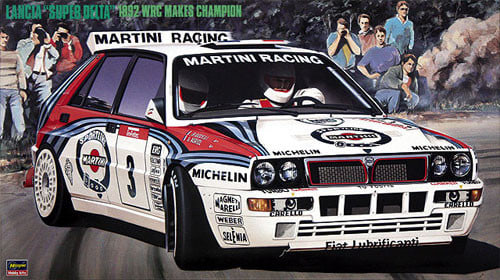

ハセガワのスーパーデルタです。アヴェンタドールを作ってたときに、エッチングの山を漁ってると,このキット用のグレードアップトランスキットが出て来たので、折角だから作っちゃおうって事にしました。

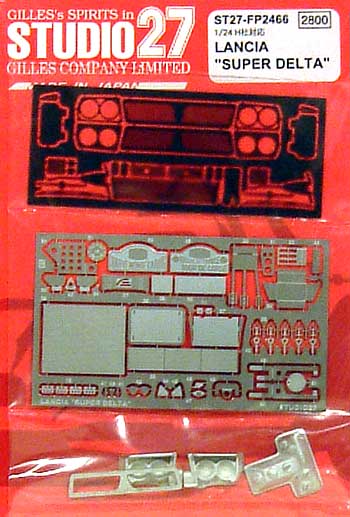

スタジオ27のスーパーデルタ用アップデートパーツは、近年価格も内容も大幅アップデートされた物がありますが、今回使用したのは最初期に出てた物。

コレ、フロントヘッドライト&グリル周りの出来だけは秀逸で、積んでるスーパーデルタのキットの数だけ積んでる必需品。今では3Dプリンタ製の物を含めれば、もっと高品質な物も色々出てるんでしょうね。

そこのアナタのお察しが聞こえるようだ。面倒くさいキットに手を出しちゃったよ。コレが面倒くさいって事は、全く以て忘れてしまってましたねぇ。初版ロットにして信じられないほどのヨレヨレっぷりなボディー。

モールドも何処がモールドでどこがパーティングラインかも解らなくなるほどの型ズレっぷりですな。面出し用の黒サフ入れて磨いだけど、ナカナカのウネリ具合。

一回黒サフ吹いて、面出しヒケ埋めスジボリと、地味ーーーな仕事を延々続けるのはホントに面倒くさいです。

結局ね、レジンのガレージキット並に時間が掛かっちまいました。面取り終えたらグレーサフ入れて脚付け。

ボディーのダルい凸系モールドのエッジをキチンと立たせ、細く浅いスジボリを彫り直し、インストに指示された場所の穴開けも済ませておく。

この頃のハセガワは、WRC車両のキット化をゴリゴリ進めてくれてまして、キットの出来が云々以前に、世間がF1一辺倒だった時代に、よくぞWRCに着目してくれ、尚且つデルタHFからスーパーデルタまでラインナップしてくれたよなぁと有り難いメーカーでした。

ボディーはモールドがダルいこと表面のウネリが多いものの、フォルム自体はブリスターフェンダーの張り出しや重厚な顔付きなどスーパーデルタの特徴を美味く捉えててイイ感じ。

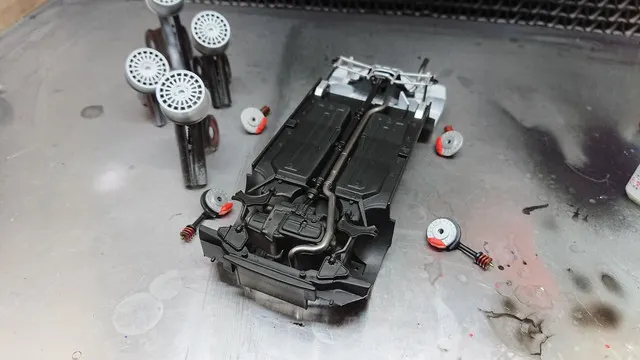

一方シャーシに関しては、元のHFインテグラーレからのパーツの使い回しも多く、またグラベル用の基本設計で尚且つ市販車仕様と共通部品も多いので、コレが思いの外問題山積となっとります。一番気に入らないのが車高。市販仕様の影響か、元々ターマック仕様は考えていなかったのか、スリックタイヤを履くターマック仕様としては車高が高すぎるんですね。

↑広報の完成画像の通りの車高です。で、これの車高を下げようとすると、これまた適当で良いのに変異シャーシの設計頑張っちゃってて、車高を下げるのも一苦労の構造です。単純な構造のキットなら、ダンパーのアッパー切りゃぁ後はどうにかなるんだけど、このキットは良くも悪くも懸架の構造が複雑。

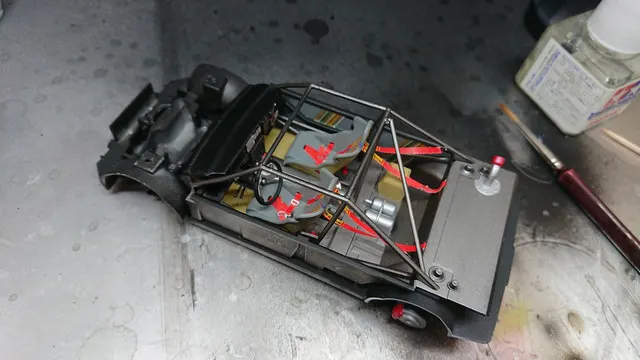

仕方ないので、前後ロワアームをリンク部分で一旦切断してから、金属線でアームが上下に動くように加工して、アップライト側のアーム接合部にもアソビを作っておいた。後は、ダンパーの長さ加工だけで車高を上下に出来るしキャンバー角も若干だが調整出来る様になる。

しかし、この方法で下げるとキャスター角が狂うので、特にリアはホイールアーチとタイヤアーチを揃えるのに一苦労します。トレッドも市販仕様を基本として幅広スリックを履かせてるので、そのままだとタイヤが車体からはみ出すので、そこらも調整が必要でした。

試しに足回りをどうすれば車高を上手に下げれるかシミュレートしながらヤッツケで改修し、そのまボディーとシャーシを合体してみたら、フロントは良いけど今度はリアが低すぎ。1mm位かな~?こんな感じで何度もやり直すので超面倒くさい。

ホイールは、本来空いてるディッシュの穴が全部塞がってるので、外周の1本当たり18箇所、4本で計72箇所の穴を空けるのが出来る人の仕事になっとるようですが(そうしないとブレーキもキャリパーも何も見えない)、オッサンには面倒くさすぎるのでキットのママで、件の外周の穴は塗装で誤魔化しておく事に。白く塗って濃いめのエナメル艶消し黒を穴の中に流して墨入れ手法で拭き取ればソレっぽくなる。

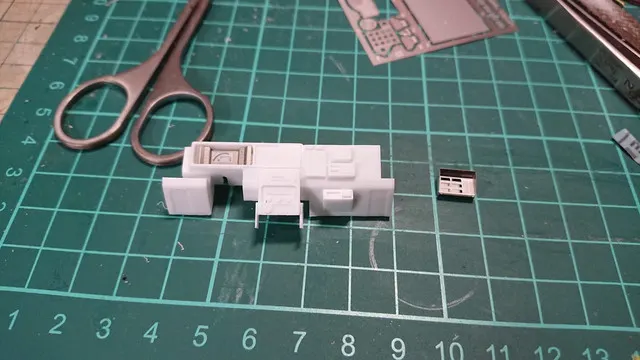

車高をどうにかしたら今度は内装。ハセガワのラリーカーは、元ネタからのヴァリエーションキットばかりで、そのバリエーションでは外装はともかく内装がアップデートされる事が少なく、このスーパーデルタも実にモールド的にはダルくて適当な感じなんですが、スタジオのディテールアップキットには、メーターパネル部分のエッチングが入ってたのでソレを使用。こりゃ有り難いとラリコンもパーツになってたので組んでみた。

作ってる最中に、偶々92年の超デルタの内装画像が見つかって分かったのは、スタジオのエッチングが93年型の内装パーツになってて、この92年型で作るならキットのままで良かったと(笑。疑ってスマンかった。

で、概ねキットのパーツで進めてOKと分かったので、粛々と作業して内装完了。結構簡素なパーツ構成なので、資料があれば色々作り込む余地はあります。今回はキットのまま。

デカール関係は、どんなキットを購入しても、シュリンクパックされてない限りは、デカールをパッキングした上でクリアフォルダにジャンル別に入れて冷暗所で保管してるんだけど、この20年以上前に買ったキットのデカールが、多少台紙離れが悪い程度で粉々になる事も無く生きてたのに驚いた。

殆どのマーキングはスタジオのディテールアップキットのデカールを使うつもりだったのだが、内装の一部のデカールはスタジオのには入ってないのでキットのモノを使用しないとイカンのですよ。これは助かった。

シートベルトは、金具のみキットのを使用して、ベルトはスタジオ製の余り物のベルト用布ステッカー(2mm幅)を使用。WRCは2シーターなので、シートベルトも2組必要になるんだけど、社外のシートベルトキットって凝ってる分お高いんですよね。なので、金具はケチることにしたわけです。レーシングカーは、コレが面倒くさい。

シートは適当な飛行機用グレーで背面はダークイエロー。ケブラーデカールとかも面倒くさい上に完成後殆ど見えやしないから、今回はミドルストーンベースの適当な色での塗装でケブラーっぽくシート背面を塗っておきました。他の塗装はキットインストの指示通り。

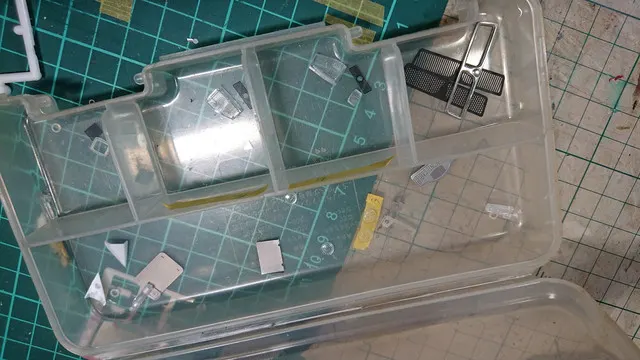

シャーシが概ね片付いたので、外装の小物パーツの仮組摺り合わせ。スタジオのキットのエッチングも、この時同時に収まり具合の確認と微調整。

今回使用したスタジオ27のアップデートキット、この頃のスタジオとは思えないほど精度が良い。9パーツに分割されたグリル含めたフロントマスクも概ねピッタリ。

バンパー下部のメッシュ部分は、メッシュ部分だけエッチングになってたので、キットのパーツのメッシュ部分だけくり抜くのと、マッドフラップの取り付けがオールイモ付けなのが面倒くさいところだった程度。

で、ボディー塗装の準備が調ったので、ここで最終の下塗り。グレーサフ#1500入れて、もう一度念のための面出しをして、最後にクレオス#308グレーで下塗り。

白はクレオスのGXホワイトを使用。換装後、先ずはマルティニストライプを貼る。マルティニストライプは、この車に限らず難しそうに見えて規則性のある模様なので、マスキングして塗装で再現することも充分可能だけど、スタジオのキットに入ってるデカールがカルトグラフ製だったので、今回はデカールにて。

フェンダーが張り出してるのとボンネットのルーバーの上にロゴが来るので、コレはコレで面倒くさかった。

マルティニカラーをデカールで再現する場合、赤の部分までデカールで用意して貰うより、Shunkoのデカールの様に赤は塗装で紺と水色のラインのみデカールにしてくれた方がイイですね。今回は赤い部分もデカールで処理しましたが、そのデカールが経年劣化してて硬くなっており、マルティニラインが入る4カ所ともスジボリの上やブリスターフェンダー上をデカールの赤い部分が跨ぐため、デカールがスジボリやフェンダーに馴染んでくれず苦労しました。

ストライプを貼った後に一旦クリアー吹いてって思ったら、ドライバーズネーム以外マルティニストライプに重ねるロゴが無いので、吹かずにそのままロゴを貼っていく。流石にブリスターフェンダー上に跨がるストライプは、蒸し綿棒だけでは対処しきれなかったので軟化剤を使用したけど、他は概ね蒸し綿棒でイケた。

貼ってて一箇所凡ミス発見。画像は無いけど、リアハッチ下端に市販車だとエンブレムが入るので、その為のベースのモールドが入ってるんだけど、実はコレを事前に削り取っておく必要がある。

ところが、インストにはその指示がなかったので、全く気付いていなかった。まぁ、古いキットだから

そういうのに文句言うのは野暮なんだが、それでもやっぱりこういうミスは気が萎えますね~。

デカール終わったら、軽く表面のノリを洗い落としてから暫く乾燥。

デルタのデカールが乾燥したらクリアーコート。概ね5層ほど重ねて塗布し、そのクリアーが硬化したら中研ぎとしてデカールの段差消しを行って更にクリアーをオーバーコート。

大昔からやってるこの番手で乾研ぎで中研ぎ入れてコートして、その後に水研ぎコースってのが自分には一番性に合ってるみたいです。ラッカー塗料しか使わないのも自分の性に有ってる様です。

この車、カクカクデザインの車なので各部にエッジが立ってるもんだから、前年仕様までのデルタ以上に磨きにくい。形状的に細部までペーパー入れるのは厳しいので、中研ぎでキッチリ入れて、最終の磨きではラプロスは磨けるとこだけ磨くようにした方がイイでしょうねぇ。