研ぎ出し工程では、先ず当て木を使ってなるべく丁寧に1500~2000番のフィニッシングペーパーでウネリ取りと塗料の揮発による柚肌の均しを行うのですが、ラッカー派としては、ここで攻めすぎると下地が暴走モードに突入するので程々に。

今回は中研ぎをシッカリ入れて、更に薄めに溶いたクリアーを丁寧にコートしてるのでペーパー掛けが楽でした。

ペーパー研ぎの注意点としては

・カド・エッヂにペーパーを入れない

・凹み等の後々磨くときに布が届かない場所はペーパーを入れない

・後のことを考えて磨きにくい方向にペーパーを動かす

(コンパウンド磨きを横方向に磨くならペーパーは縦方向からとか)

といったことは御約束。後、今回はブラックということで、いつもは2000番で上がりにしてるところを3Mの研磨フィルムの4000番を使用して水研ぎ迄進めております。(当時はまだラプロスが無かった)

次に、コンパウンドに進むのですが、今回は

[モデラーズ2000→3Mウルトラフィニッシュ82876→ハセガワセラミック]

という使用順。

モデラーズのは最近入手が難しいっぽいんですが、昨年大人買いしてあるので当分は大丈夫です。

で、先ずはモデラーズ。ペースト状で粘りもありワックス成分も微配合。このワックス成分が実は曲者で、磨き後の洗浄でナカナカ落ちないんですね。なので、途中の磨きには使えるけど最後の仕上げには不向きなコンパウンドという位置づけ。元は実車用のコンパウンドなので、磨き傷を埋めつつピカらせるというコンセプトらしい。

ペーパー同様エッヂやカドはなるべく磨かないようにして、パネル毎に丁寧に磨き込んでいき、全体を磨き上げてから、平筆を用いて低温の湯と中性洗剤でスジ彫りに詰まったコンパウンドを洗い流します。

次に3Mのウルトラフィニッシュ82876で細かい傷取りと本格的な鏡面出し。82876は以前も紹介しましたが、ノンシリコン系の実車用濃色車向けコンパウンド。「濃色車向け=粒子が細かい」という事で実は模型向き。5989という品名の物とも中身は同じ様です。

最後は毎度お馴染みハセガワセラミック。ハセガワセラミックと82876ではどっちが最終仕上げ向きなのか微妙なんですが、以前作ったTVR400Rの際に、当初ハセガワセラミック→82876より82876→ハセガワセラミックの方が良い感触だったので今回もその方向で。

この後ポリマー塗ってワックス掛けたら良いんですが、内外装の小物が沢山残ってるため、どうせ最後にはもう一磨きせにゃならんやろうと後回し。今更ですが、黒の磨きは面倒くさいですな。

サイドポンツーン入り口にはZ型のステーがありますんで自作して装着。

画像は無いんですが、完成後は全く見えないラジエターパーツも装着しています。

ロールバー部分は、キットの大きめサイズの給油口を馬鹿正直に使用したのが拙かったのか、ここに来て微妙に再調整。

。

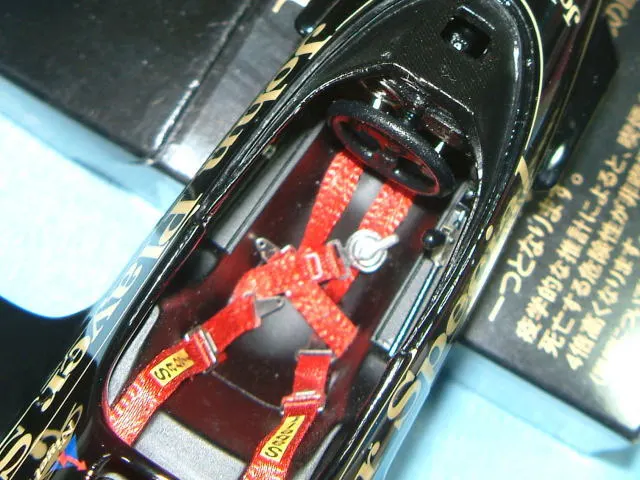

コクピットもボディー側に装着。こちらは計算通りステアロッドがサービスホールから覘いてくれますし

自作したメーターパネル部分のフィッティングも上々。

そして最終組立です。

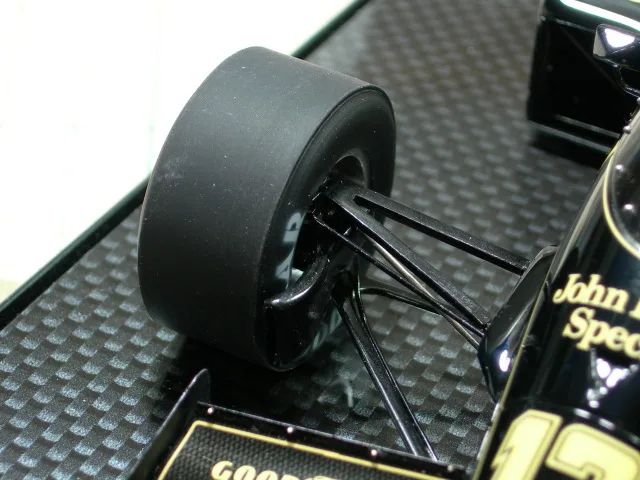

フロントサス

は、ブレーキラインをロワアームに装着して、アッパーアームごと半艶黒で塗装。

プルロッドをアッパーアーム側のステーにインセクトピンを介して自由度を保ったまま装着。

ブレーキダクトは、この期に及んで左右で形状差が生じていることが発覚(正確にはアップライトとの取り付け基部の差)、修正にはサスを分解してアップライト部を取り出さないと難しい状況だったので渋々スルーにて。

タイヤ&ホイールはキットの物を使用。

腹立たしいのは、カナリの部分を自作パーツに置き換えてるのに肝心のアウトライン決定部分、即ち前後ウィング、前後タイヤ&ホイール、ボディーカウルの都合3セクターには、キットのパーツをほぼそのまま使うことが出来ているので、製作の苦労が全然判らない様になっとるという(笑。

タイヤに関してはゲート跡及びパーティングラインを削り取って綺麗に均してから、ショルダーにGOOD YEARのロゴをテンプレにて吹きつけ。

キットのエッチングにちゃんとステンシルが用意されてるんですが、ぬわんとこれさえもサイズが合わない(笑。流石。仕方ないので手持ちのステンシルからと思ったものの、これまたピッタシ良いのが無かったため、最も妥協できるサイズの物を選択して使用しております。

この際、ロゴは白を吹くんじゃなく自家調色のライトグレーを吹いてトーンを落としてます。黒の上に白を吹くとコントラスト差が0:100と極端になりますんで、グレーを使用しても意外に白に見える上にむしろ白が際だたず馴染みが良いと思って、ステンシル使用の場合は出戻り前の製作ん時からそうしてます。

コックピット部も仕上げてしまいます。以前自作したコンソール左のスタビ調節レバーを組み立て装着。同時に右側にも0.6mmハンダ線と0.45mm被覆線を0.1mm黒染銅線にて束ねたものを装着。

コックピットのメーターの上っちょに小さなメタルパーツを接着するよう指示されていますが、これもこの時点で装着。

肝心のフードは、まさかの”剥がす時デカールごと持って行かれ事件”を畏れてテープではなくブルタックで仮留めして、ボディーとの隙間にエポキシを流して固定。リベットにはスケール・ハード・ウェア製0.7mm頭のリベットを使用。

97Tだともっと目立たない小さな黒色リベットなのに、95Tでは貧乏くさいボッチボチリベットが13個もあるんすよ。当然、期日前のドタバタ状況で机の上はオマハビーチ状態だったこともあり、高価なピンセット使ってるくせに、タミヤの黒ピンセット使ってる時と何ら変わらぬ弾き飛ばし攻撃炸裂しまくって18戦13勝5敗で何とか打ち込み終了。

次にフロントウィングですが、先ずは研ぎ出し。

リアウィングやボディー同様の行程にて磨き出しを行い、一気にポリマーまで進めてからエレメントやフラップに翼端板接続用のピンを打ち込み、先ずはメインエレメントをネジ留め+ロックタイトでボディーに装着。

翼端板とフラップを仮組みし、翼端板下辺を決めてプラ版+ブルタックで空中戦用治具を作り、翼端板でフラップ&メインエレメントを挟んだ状態で先ずはメインエレメントと翼端板をエクセルエポで固定。

一時間ほど放置してから今度はフラップの角度を決めつつ翼端板とフラップの間、ボディー側のフラップ軸受け部分にエクセルエポを流して接着しました。

ガーニーリップはウィングが固着したのを確認してから少量のエクセルエポにて接着してあります。

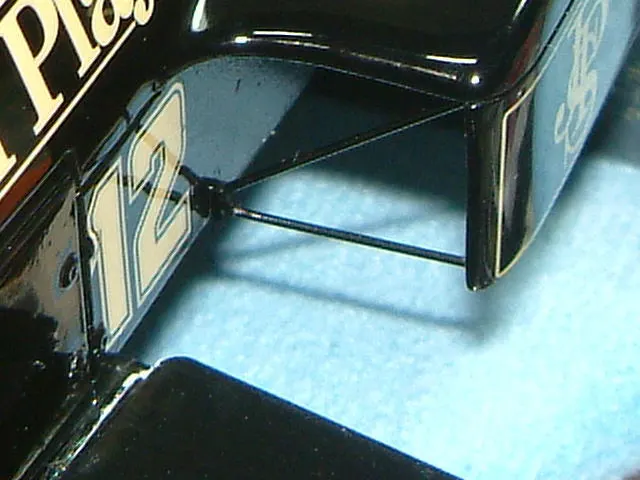

リアウィングの装着。

瞬着にて既に完成しているリアウィングをステーに装着し、金属ブロックを治具にして固定。

なんせ重量物なので手持ちの金属ブロック総動員で水平垂直を保持して固定。

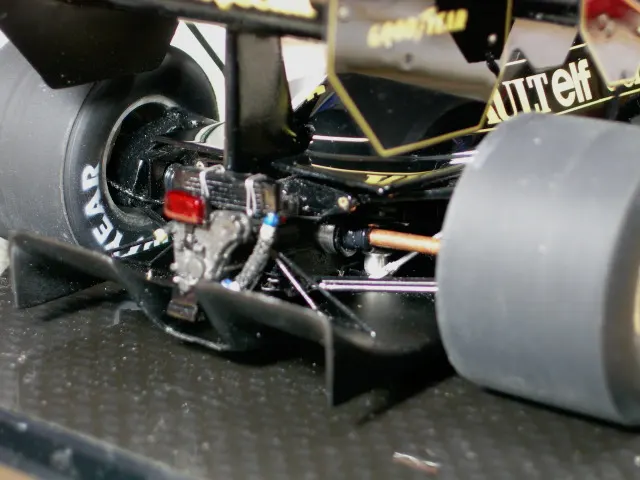

リアウィングとサイドポンツーンを接続するステーですが、基部の詳細が判る資料は見つからなかった物のドコにどういう感じで付いてるかは判る資料があったので、それを元にデッチアップ度指数45%くらいにて工作。

ステー本体は、1.5mm幅×0.3tの洋白を採寸した長さに合わせて切り出し、両端に0.5mmの穴を開け、穴周辺をリューターで加工し、この両端をステーがパチ組み出来るようにプライヤーで捻って完成。サイド側基部は、0.8mm真鍮線をドリルレースしてデッチ上げてます。

ブローオフ排気管部は、自分で穴径を決めておきながら丁度良いサイズのステンパイプが無いという事で丁度良いサイズの真鍮管をつかって整形し、ハンダメッキ加工を施して使用してます。

又、ブローオフ穴前のメッシュ部分は実車だともっと内側に雑な感じで装着されてますが、

模型的にアレンジして絞り出したメッシュを填め込んで側面との面一感を優先させてみました。

次にミラー。

キットの本体部分はそのまま使用し、ステー部分だけ0.5mmステンレス線に置き換え。

鏡面部は0.1mm洋白を磨き出して貼ってます。

最後にアンダートレイとミッションブロックを接続する吊り下げステーを装着し、

全体の塗装剥がれ等をリタッチしたりしてようやく完成です。