塗装の手順

最初にパーツを洗浄して油分等を落としてしまいます。

次にプライマー(ミッチャクロン)を全体に塗布。

プラサフでも良いんですが、今回はモノコックサイドの塗装が雑な部分とアッパーカウルの綺麗に表面仕上げが施された部分との表現に若干の差異を付けることで、無表情になりがちな黒一色というボディーカラーに、焼け石に水かも知れませんがメリハリを付けようと思い、モノコックのフロントノーズの側面をサフレス仕上げ部分とカウル部分はサフ吹き部分とにパートを分けてます。

プライマー吹いて充分乾燥させたら、サフを吹かない部分にマスキング。コクピット内側等の部分も

後にカーボンデカール貼ったりするので、表面がサフでザラ付いてしまわないように同じくマスキング。

マスキング完了したら毎度お馴染みBe-Jのプラサフを吹きました。この時点で傷や凹みが発見されたのでパテで微修正。

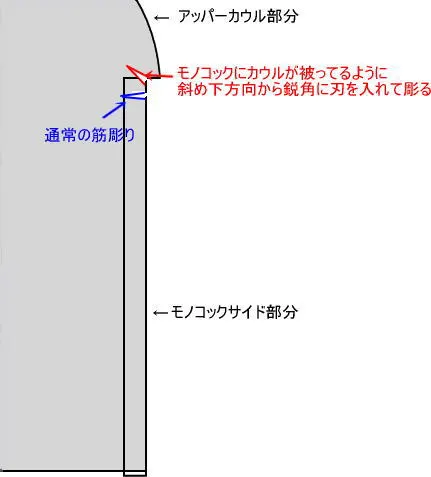

尚、各部の筋彫りなんかも気に入らないとこは、この時点で修正入れてます。過去記事に書いてなかったかもしれませんが、モノコックサイドのアッパーカウルとモノコックの境目の筋彫りは、所謂パネル接合の表現ではなくモノコックにカウルが被ってる事を筋彫りで表現するため、ここだけは図のように斜めに角度を付けて刃を入れ彫ります。

他の筋彫り同様に面に垂直に立てると筋彫りが逆効果になるかも。

修正が済んだら剥げた部分にピンポイントで再度サフを入れました。

乾燥後1200番程度のペーパーやスポンジヤスリ等でサンディング。

ココまで済んだらマスキングを剥がして今度は下地用のブルーグレーを吹きます。ブルーグレーは自家調色。プライマー部分にはサフを入れていないため傷があっても確認しにくいので、サフ代わりの役目もあります。

今回はJPSでスケールも大きめなので、塗装面をなるべく平滑を保ってデカールまで到達しないと、JPSストライプが歪んだり、黒塗装の天敵シルバリングを招いたりしますんで、このブルーグレーもサフ同様サンディング。

尚、ラジエターインレット部分には、モノコックとシャーシとサイドポンツーン側面とを支持するステーが介在するんですが、生憎キットの構造上モノコックに穴を開けるのが不可能な位置にステーが来るので、穴の代わりにスリットを入れて、最後の組み立ての際にキチンとマウントできるようにしておきます。

んで、最後はブラック→クリアーと進めて基本塗装はオシマイ。

ブラックは以前記載したとおりフィニッシャーズのピュアブラックにピュアブルーを微妙に加えた黒。これを吹いて充分乾燥させてから、次のデカールに進む為に更に表面を平滑に保つべく4倍希釈程度のクリアーを低圧で吹いてコーティングしました。

デカールですが、カルトグラフ製ではなく国産デカールだそうで。質感的に当時ST27やMFHやAMCなんかで採用されてたエッフェアルテフィーチェ製っぽく感じるけど、確認したわけではないので断言は出来かねます。

で、貼ってみた感触ですが、これが思いの外全然貼りやすい。ストライプなのでデカールが薄すぎると貼るのに手こずってしまう事が多いんですが、このデカールは実に貼り易かった。

真っ直ぐ貼る際の腰の強さと、少し曲げたいと思ったときには、意外なほどフレキシブル。余白が多いのですが、このキットにはスペアデカールは言うまでもなく、予備のラインさえ入ってない断崖絶壁1ミス命取り仕様なので、拙って歪んだりしないように余白はいつもより多めに残して台紙から切り離してます。

水離れも良いですが、「水離れが良い=糊が弱い」っていうパターンも考えられるので、念のためセッターを使用。デカール軟化性能が一番低そうなマイクロスケールのSETを今回は使用してます。

尚、コクピット両脇内側の壁面と、前方のモノコック露出部にはモデラーズのカーボンデカールを貼付してます。

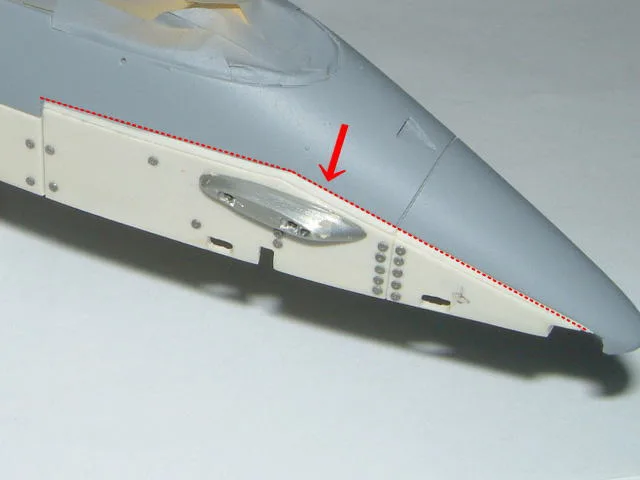

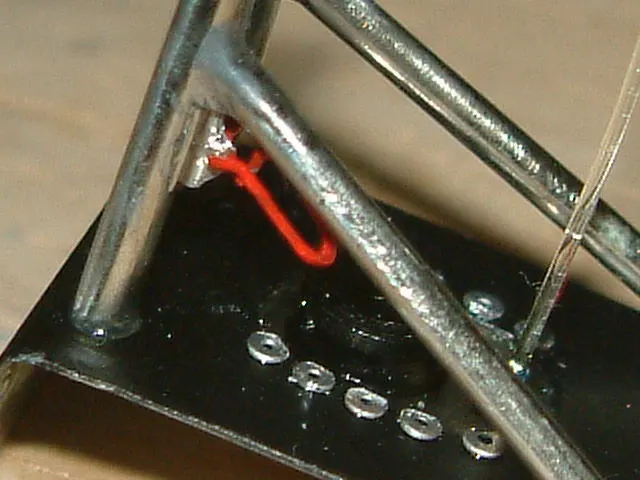

デカールでの失敗が一点。コクピット右脇のゼッケンですが、リベットに被るように貼ったんですけど、その際クレオスのソフターを使用して馴染ませようとしたんですが、思ったように軟化してくれなくてなら蒸し綿棒でと作戦変えたらあっさり定着。結果全ての凹凸に掛かる部分には蒸し綿棒攻撃で挑んでるんですが、暫くしてみると画像の矢印部分だけ歪んじまいました。スペア無いので泣き寝入りです。

ここだけ最初に強めの軟化剤使ったので、多分その影響がうっかり出ちゃったんだと思います。

それから、以前のエントリーに書いていたとおり、このキットのデカールには不備があります。

画像のヘッドレスト部分のJPSマークが入っていないのです。ドライバーが乗ってるときは頭で隠れるのでメーカーが見逃しちゃったんでしょうかね?仕方ないので手持ちのジャンクから同じ色合いの物を投入。

その他、風防に貼るJPSロゴもデカ過ぎ。正確には風防がちょっと小さい訳ですが、キットのデカールのサイズだとエア取り込み用の小穴が開けられないので、これまた一回り小さい物を調達。

まぁここらは先述の”無い”ってのに比べるとマシですが、手持ちのジャンクにも色合いとサイズが丁度良い物が無く、妥協できるサイズの物を貼りましたんで、今度はやや小さめになっちゃったかも?

あと、この風防のような塩ビパーツにクリアー入れる場合、特にラッカー系クリアーはうっかり塗膜を割っちゃったり、或いは定着が悪くて剥がれちゃったりとかのトラブルが起きる可能性があるので、定番手法とは言えないかも。

一応、シールドの切れ端に同じクリアーを吹き付けて、乾燥後にマスキングテープを貼って、少々乱暴に剥がしてみるという検証を経て、塗膜が曇りもせず剥がれもしなかった事を確認してから塗装してます。

塩ビパーツの質によっても巧くいったり×だったり区々ですしね。

デカール貼付後、24時間自然乾燥させて流水で余分な糊や貼付時に付いちゃった手垢などを洗い流し、

更に乾燥ブースで48時間断続乾燥。全くの自然乾燥なら概ね一週間乾かすくらいの感覚か?

で、一応初めて使用するデカールっつー事で、捨て吹きの捨て吹きみたいな状態からジワジワ時間掛けて塗っては乾燥塗っては乾燥を、薄ーーく何度も繰り返して様子を見てみましたが、どうやらこのデカールは結構クリアーには耐えるタイプの様です。

貼ってるときから思ったんですが、恐らくインクが強いというのではなく、上層のフィルム部分が、旧来他社製の国産デカールより強いんじゃないでしょうか?その分、フィルム層が厚いらしく、どのくらいの厚みで研ぎ出し可能なレベルになるかが、経験値が無い分判断し辛いですな。

使用したのはフィニッシャーズのオートクリアー。F1やレースカーの様に全面デカールの上にクリアーコートする場合はフィニッシャーズ一択。

で、取り敢えず”捨て吹き1→捨て吹き2→馴染ませ吹き→下吹き→本吹き×3”まで進めて暫し乾燥モード。

デカール上のクリアーまで研げれる状態になったら中研ぎ入れて、最終のクリアーまで進めようと思います。

まだ、細かいパーツで未着手か途中で止めてる部分が残ってますんで、ボディーと並行してそこらも進めねばならんです。

クリアー吹いてソコソコ硬化したら、デカールの上をメインに、パーツ全体に1500番のペーパーを入れ、デカールの段差と塗装面の荒れを取ります。

クリアーは、希釈が濃いとどうしても塗装面が荒れますが、希釈が薄いと肉厚が残せずにデカールの厚みをカバーしきれないので、何度か吹き→研ぎを繰り返して最終的には、磨きやすいところだけ磨けば充分艶を出せるように仕上げて行く訳ですが、デカールが貧弱な場合は、皺やクラックが途中で入ったりする可能性もありますんで、ややリスキーな手法。

カルトグラフとかだと逆に定番な手法なんすけどね。このキットのデカールは、そこそこ丈夫らしく今のところは無事に済んでおります。

結局吹いては研ぎを三度ほど繰り返し、最終的にかなり薄めたクリアーを吹いたところで、完全乾燥待ちモードに突入。乾燥機を使いながら、完全に溶剤分が抜けてカスカスになるまで乾燥させたいと思います。

で、乾燥を待ってる間に他のパーツを仕上げていく。先ずは残ってたフロントサス。残るプルロッドとタイロッドは、アライメントに一切関わらない構造にしてあるので、この段階での作業でも問題ありません。

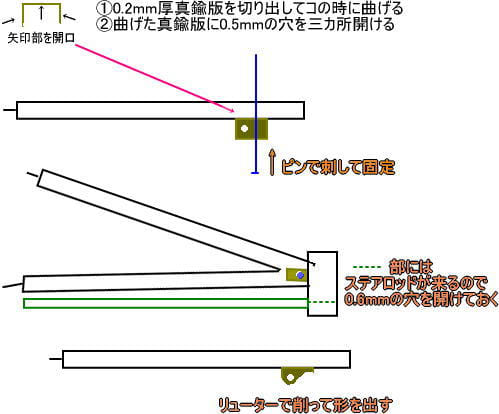

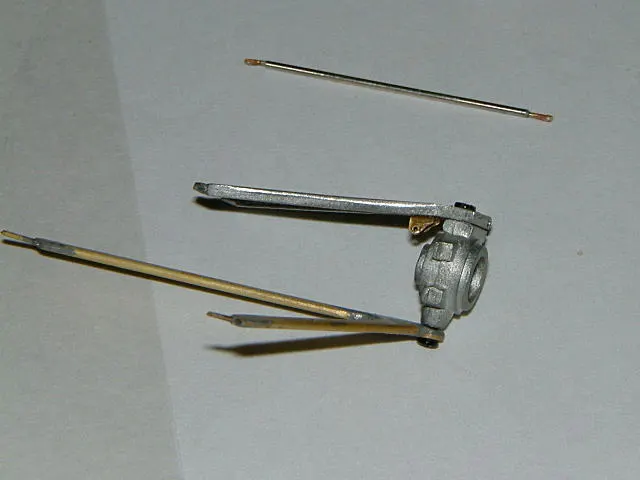

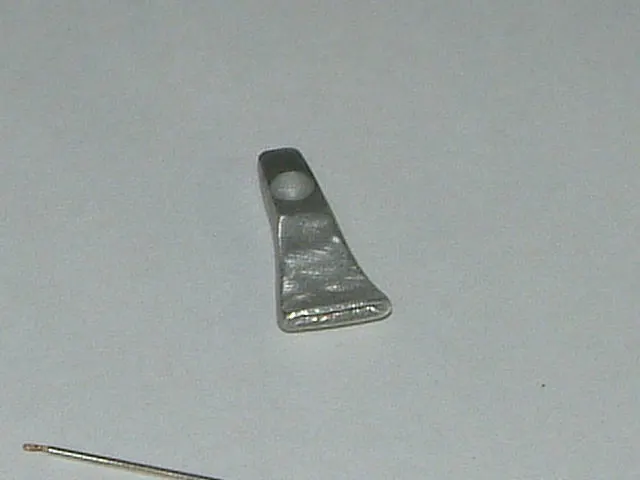

アッパーアームに接続されるプルロッド接続用のステーを真鍮版から作り出して接着。リアの時はハンダ付けしたけどフロントはアームが細いので接着で対処。強度確保のために頭を削ったインセクトピンでアームに差し込んでます。

ステアロッドは接続部分がホイール内とサスカバー内に内蔵されちゃってて見えないので、真鍮線で対処。

ステアロッド取り付け用の穴はちゃんとアップライト部に開けておきやした。一方プルロッドは

接続部も露出するので一応それっぽく自作。リアの時はアルミ管を使いましたが、フロントは思い切り露出するので0.8mm洋白線の両端に0.6mmドリルで穴を開けて、潰した0.6mm真鍮線に0.4mm穴を開けたものを差し込んでます。

ブレーキダクトは、穴を開けるのも面倒くさいし、開口部付近がかなり湾曲した形状で穴開けても効果は薄いと判断しノミやキサゲを使用して開口部を深く彫り込んで済ませました。

ダクト本体の形状は、なんとなくイメージと違ってたので資料写真見ながら削りでの造形ですが形状を若干変更してます。

ダクト内側がガタガタですが、タイヤ付けると完全に隠れるのでダイジョウブなのです。

お次はリアウィング。ボディーに先行して塗装し乾燥モードに入って随分経ちます。

先ずは毎度の如く1500→2000とペーパーを掛け、次にタミヤ粗め→タミヤ細目→モデラーズ2000で傷を消し、3Mウルトラフィニッシュ82876→ハセガワセラミックで艶をシッカリ出してやりました。

工程は多いけどタミヤ細目以降の行程では、磨くのに力は殆ど入れてないので、逆にコンパウンドの粒子任せになっちゃうので色々なものを使う要因になっとります。黒は簡単に傷が浮いちゃうので、力を入れられないから殊更時間が掛かり作業中に寝落ちしそうになる。

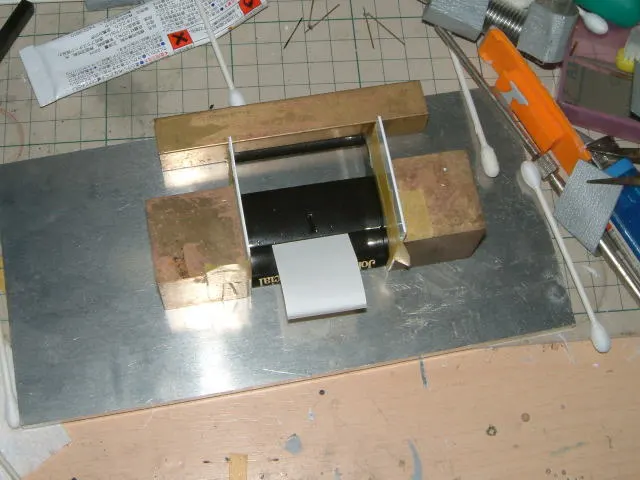

で、磨いたら今度は組み立て。1/43ならハンダ付けで殆ど組み上げてから塗ることが多いんですが、今回は全部バラバラな状態なので、治具を使って組み上げていきます。

翼端板のエレメント取り付け穴をトレースした1.2mmプラ板を、真鍮ブロックに貼り付けることで、各エレメント用のピン穴から接着剤が翼端板と真鍮ブロックの間に流れ込んだり、ピンが出っ張っちゃって翼端板の垂直保持を妨げるのを回避できます。

治具を使用してチマチマとエポキシ接着剤で組み立て。

エレメントの間に挟まってる紙ですが、三枚構成のフラップの間隔がキットデフォルトだとタメオの99Tのリアウィング一発抜きパーツみたいに、完全に密着してしまうため、ソレを回避すべく治具として紙を挿してます。挿し込み加減でエレメント間の隙間調節が可能になります。

この車は所謂子持ちウィングなので、先ずはメイン部分を組み上げてしまい、その後に子持ち部分を組んでおります。

接着は全てエクセルエポ。はみ出しても乾燥前ならエナメルシンナーで拭き取れますが、翼端板裏は艶消し仕上げにしてるので、グロス仕上げのエレメント側にはみ出しが来るようにすると、拭き取りが面倒でなくて良いのですが、ウッカリ艶消し側にはみ出すと拭き取りが大変になるので注意が必要。

こういう組み立てでは、

・エポキシ接着に必要な量が極少だとしても、混ぜ合わせるのはそれなりの量を混ぜないと硬化不良の元である

・私のように技能的に不器用な人は、面倒でも一箇所ずつ、各個撃破路線で接着していくこと。エポキシ接着剤は制限時間があるので、時間内に済まそうと慌てると大抵ミスを誘発します

結果組むだけで二晩使っちゃいましたが、真っ直ぐ綺麗に組み上げられました。最後にガーニーリップを接着し、グロス面をハセガワポリマーでコーティングして完了です。

この後、最終組み立て時に翼端板はペタペタ触る予定なので、そこだけは未だポリマってません。

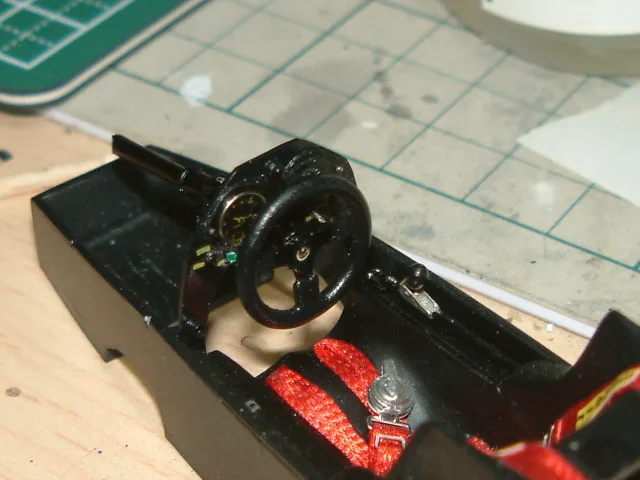

お次はコックピット。シートベルトとかシフトノブとかスーパー面倒くさいとこは済んでるので、残るはメーターコンソールとステアリングのみ。

メーターコンソールには、インセクトピンから削りだしたトグルスイッチやプッシュタイプスイッチにダイヤル型スイッチを追加。

二つのメーターの狭間上部に付いてるパイロットランプは、アクリル棒を削りだしてクリアー赤塗りシルバー裏打ちで装着。

メーターのガラス部は以前紹介したとおりクリアーレジンを乗せて再現し、レブカウンターのリングは0.3mm洋白線を巻いた物を装着。

で、この車は、コックピット前方のモノコック部に穴が開いておりまして、そこから車体完成後もウィンドウシールド越しにステアリングロッドが垣間見えるという余計な構造になってますんで、このキットに付属していた得体の知れないドライブシャフトパーツを削って磨いて長さ調整して、ステアリングと合体させてソレっぽく見えるようにしてみました。なんといい加減(笑

コクピットには、他にスタビ調整レバーと、内壁を這うパイピングが必要なのですが、ボディーと合体してからでないと作業が出来ないので、合体前に必要な作業はここまでとなります。

ラジエターインレット部分には、奥の方にメッシュがあるんですが、完成後に見えない率200%位と思いオミット。

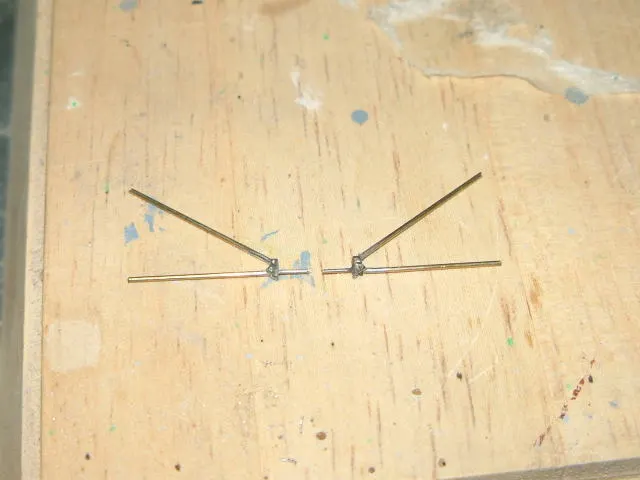

但し、インレットの入り口付近にあるモノコックとサイドポンツーンの側壁とアンダートレーを接続支持するV型のステーを追加。

モノコック側にはプレートを介して接続されてるのが丸分かりなので、サスベース用洋白エッチングから切り出したプレートを、真鍮線で作ったステーにハンダ付けしてます。

プレートには加工したインセクトピンで組み付け用の凸をハンダ付けして、先に開けておいたモノコック脇の溝に

ステーを填め込んで固定するようになってます。外側の固定はサイドポンツーン先端部が内側に湾曲してるので完成後全く見えないため、物凄く適当に固定するつもり。

お次はカウルの頂上部に開いた穴から見えるロールバーマウント部。ベースにカーボンデカールを貼りました。

給油口はキットのパーツが円筒形で適当だったのでドリルレースして給油口っぽくなるよう形状修正。

後部のエア抜きホースはビーズ手芸用の透明ゴム紐とジャンクボックスにあった適当な金属素材と組み合わせそれっぽく。

キルスイッチは赤く塗って0.6mm被覆線と接続。

こうやって細々とやってる内に、ボディーも最終の磨きを掛けても良さそうな具合に仕上がったので、最後の研ぎ出し作業へ進みます。