スタジオのロータス95T。2007年発売のレジン&メタルキットです。仕様は一応カナダ仕様というのを買いましたが、ここのキットは○○仕様ってのを気にし出すと完成しなくなるだけなので、そういうのは隠し味程度に考えて進めます。

ドライバーはエースのアンジェリスでつくるべきなのかも知れませんが、USAGPだったかガス欠で車を押してゴールした印象からナイジェル・マンセルにて製作です。

キット自体は同社のオーソドックスなパーツ構成に準じてます。

組むだけなら大した修正も要らずにスンナリ組めてしまいます。当時のこの手のガレージキットとしては珍しい。ただし、スジ彫りは相変わらずガタガタですし、メタルパーツの鋳造状態も良いと言えるわけでもないですし、資料と比べながらチェックしていくとこれから色々出てくるかも知れませんが。

で、早速と気になった点。

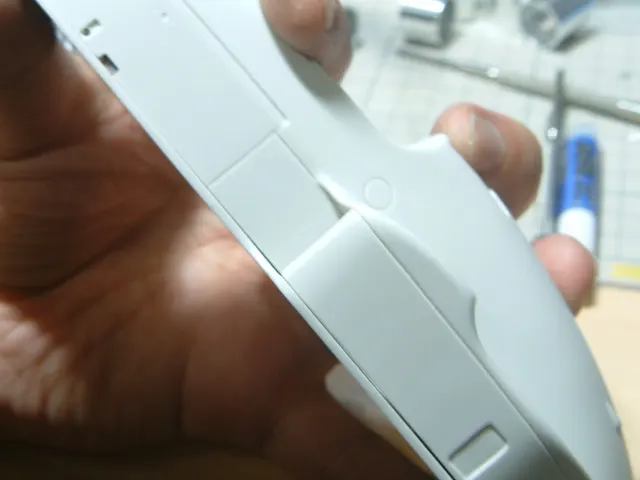

アンダーパネルのパーツもレジン製なのですが、これが非常にぶ厚いのです。仮組みしてみると、アンダーパネルだけで1mm強の厚みがあります。資料写真見るとそんな厚みはありませんし、アンダーパネルパーツはノーズ先端まで伸びてるんですが、そもそもコクピット脇からノーズにかけてはキットのような分割ラインは入らないんですが、ここは組み立ての便宜性とアンダーパネルパーツの強度確保の為に斯様な厚みになったんじゃないかと思います。

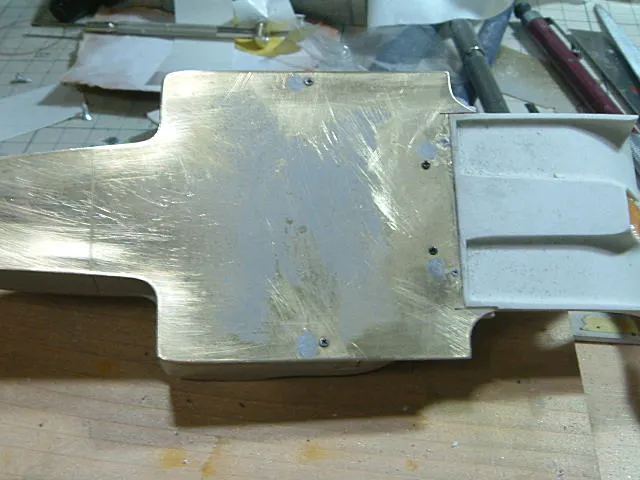

で、先ずはここを薄くしようということで、ディフューザー部を除いてt0.5mmの真鍮板に置き換えました。

キットのアンダートレイを元に真鍮板に罫描きを入れて、それに沿って#0の糸鋸で切り出してます。不器用なので、コレ一枚切り出すために、鋸刃を三本破断させました(笑。効率悪すぎです。

で、ディフューザー部も金属板からとか思いましたが、面倒くさいのと、このディフューザー部が、エンジン&ミッションのパーツの取り付けの治具の役目も担ってるってことで、この部分だけキットのパーツを使用します。

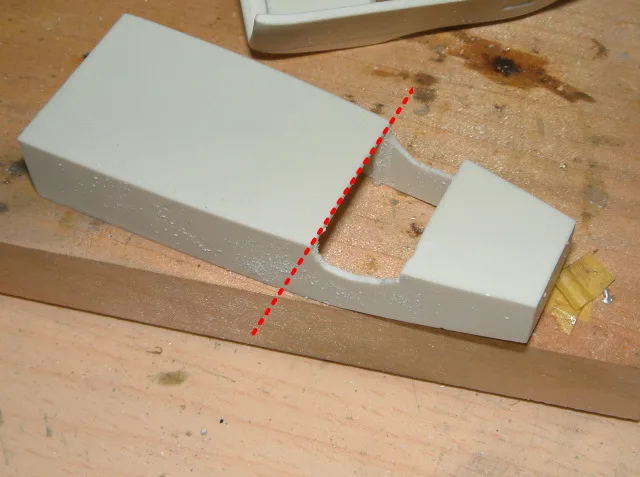

ディフューザー加工の前に、ボディーとアンダーパネルのラインの整合を整えるべく仮組みします。

仮組みに際して、キット付属のタッピングビスで自作パネルをボディーに仮固定。パネルが薄くなったことでビスの頭が収まりませんので、後ほど時計ネジによる固定に変更しますが、その前にボディーパーツとアンダーパネルの摺り合わせをキッチリ行っておく必要があるので、先ずはタッピングでガッチリ固定してから擦り合わせていきます。

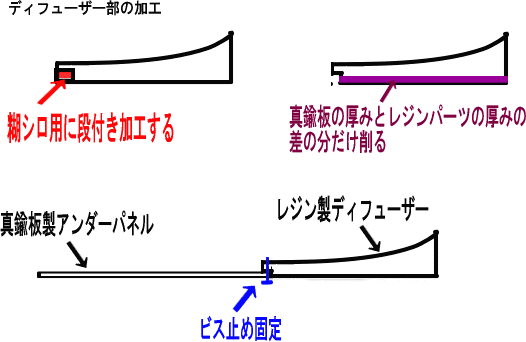

ボディーとの摺り合わせがOKになったら、今度はディフューザー部の処理。

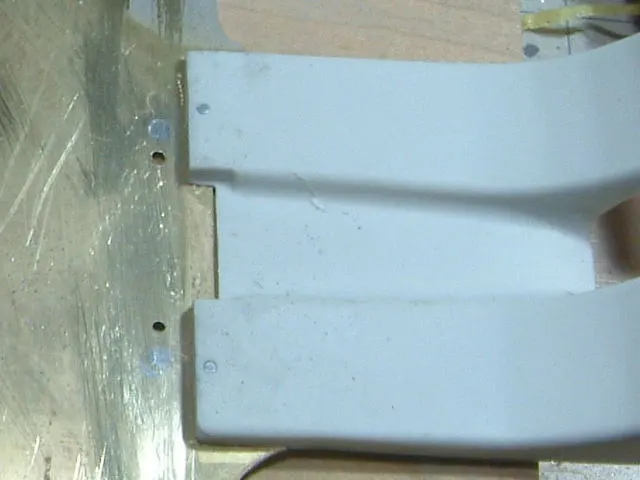

キットのレジン製パネルからディフューザー部のみ切り取り

金属とレジンということで固定はビスにしましたが、当然継ぎ目が盛大ですので、最終的にはパテ埋めして継ぎ目消しを行います。

で、改めてボディーと仮組みしてみたのが↓の画像

t0.5でも薄かったかな?とも思いましたが、この後エッジを斜めにテーパー付く様切削しておきました。エッジの見た目表面積増やそう作戦。

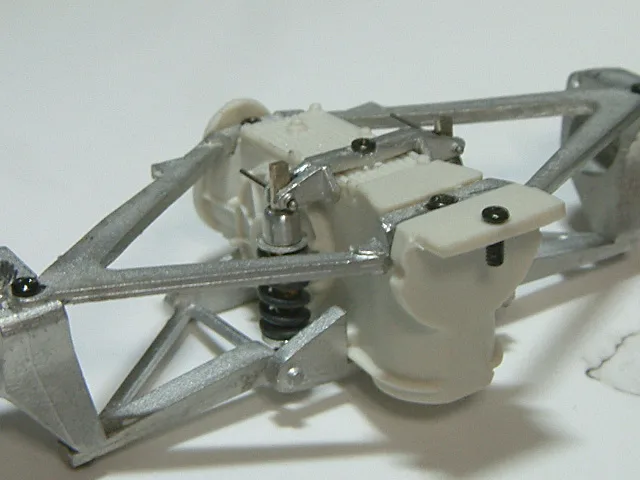

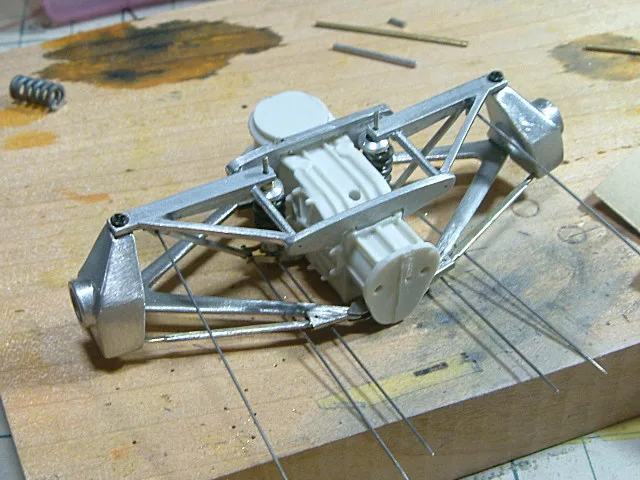

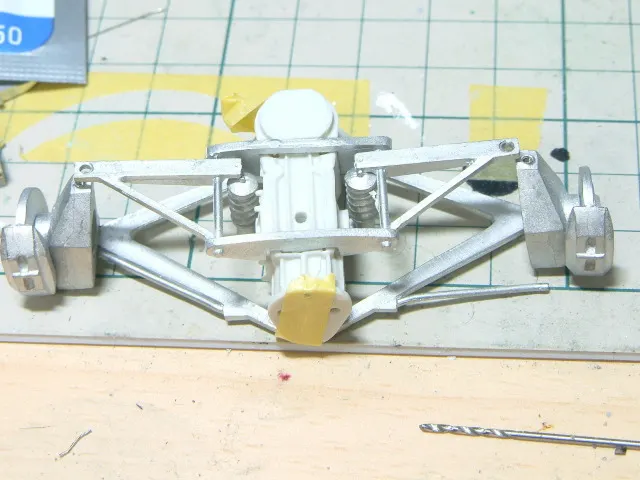

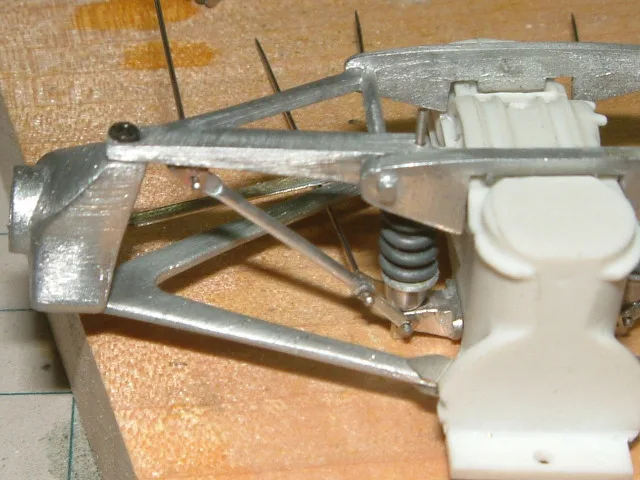

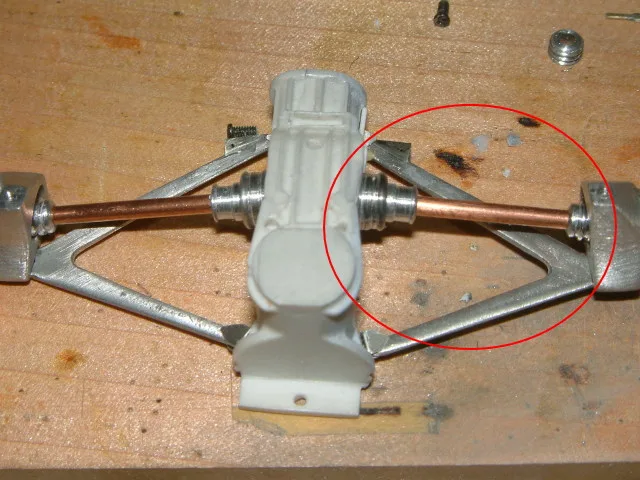

リアサスの仮組みをして、ジオメトリーとボディー側装着時の各部クリアランス確認。

パーツの精度はかなり高めですが、アップライトの取り付けでは純正の取り付けダボがイマイチ合わないのはいつものこと。そこいらを修正しつつ、各アーム類に関してはアッパーもロワーもダンパーマウントも悉く左右一体なので、全て時計ネジで留める様に修正してます。

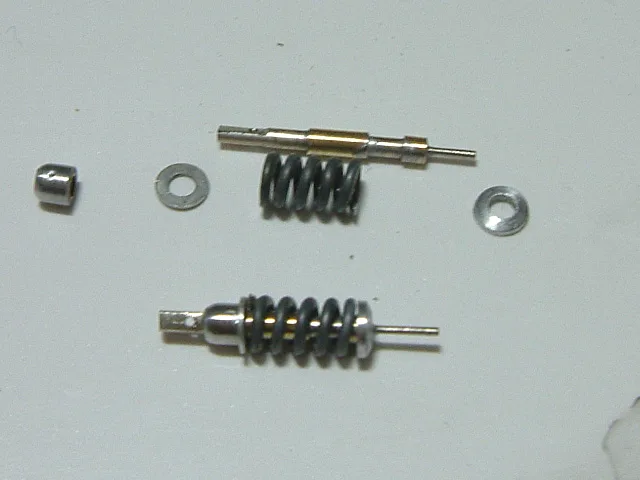

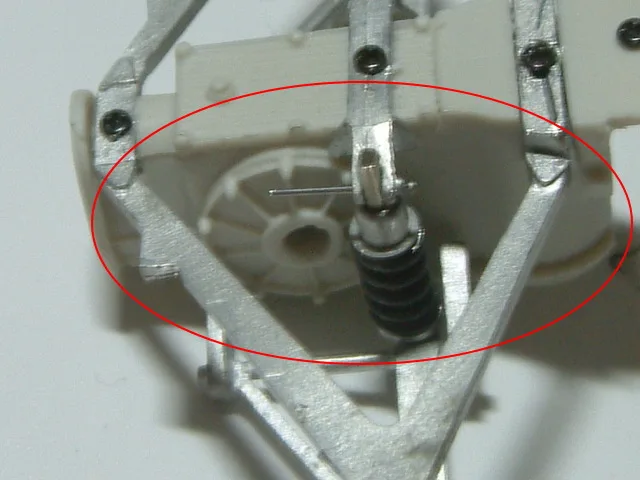

で、ダンパーが、よくあるメタル鋳造一発成型ってヤツで、これが露出しちゃうところが80年代車の御約束なので、一点豪華主義的に自作パーツに置き換えました。

こういうのって旋盤持ってて使いこなせるともっと精度上げれるんでしょうが、そうした環境がないのでこれが精一杯。

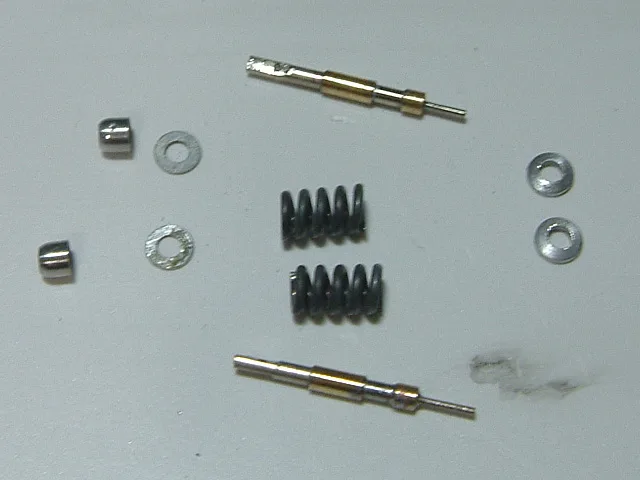

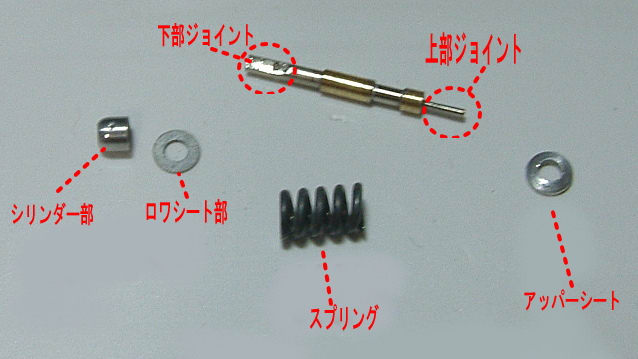

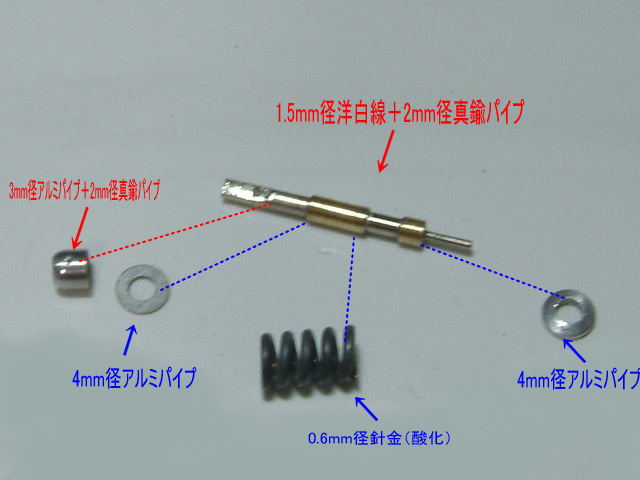

ダンパーのシリンダー部は3mm外径のアルミパイプをドリルレースで切削加工。左右で寸法差が出ないように、加工の初めにキチンと溝切りをしてサイズを揃えて加工します。

で、出来上がったシリンダーの内径部には、スリーブに2mm外径の真鍮パイプを打ち込んでおきます。これによってアルミ材だけど組み付け時にはハンダ付けが出来る様になる。

ロワシートは4mm外径のアルミパイプを輪切りにして更に薄く面取り加工したもの。

アッパーシートも同様に4mmアルミパイプを使用してますが、ロワと違って上面にテーパーが付くようドリルレース。

上部・下部のジョイント部分は(共に車体との接続部の事ね)は便宜上シャフトと一体で作るって事で1.5mm洋白線の両端を、上の細い方はドリルレースして、下の平たいところはヤスリ掛けして製作。

下側は平たく削るだけではなく、0.5~0.6mm径程度の穴を開けておきます。組み込む際には、車体側マウント部とインセクトピンで共締め風に取り付ける事となります。

また、このシャフトには先にアルミパイプの輪切りで作ったアッパーシトとロワシートの組み付けの為に、2mm径真鍮パイプをシャフトの洋白線にハンダ付けしておきます。このパイプが各シート部を水平にマウントする為の治具と成りますので、パイプ表面にはハンダが残らないよう注意します。

スプリング部は、手元の素材を漁った結果、0.6mm径の針金を焼き鈍してコイル巻きにして製作。焼き鈍して軽く磨いたからか、良い具合に黒ずんでくれたので、今のところこれをこのままコートして使おうかと。

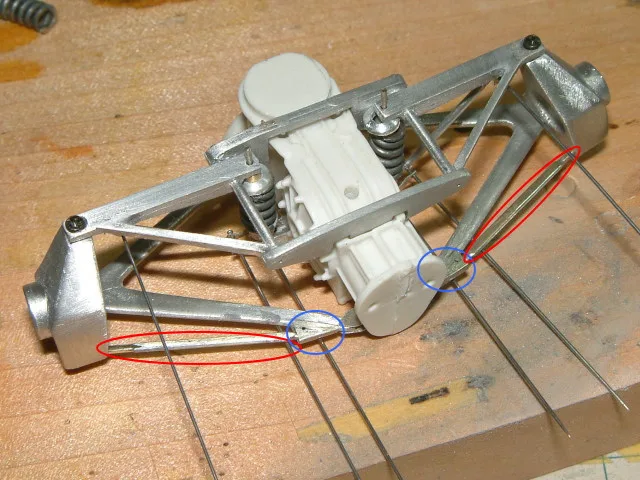

全部組み合わせると、↑のようにダンパースプリングが完成。上下のジョイント部が長いのは、車体への取り付けがまだ仮組み段階だからです。ドリルレース加工って事で、厳しく見れば、まだ左右の形状差の追い込みが足りないかも知れませんが、それでも中々良い感じに出来たと思うんですがどうでせう?

一応、真鍮の部分だけは塗装しますが、洋白やアルミの部分やスプリングの部分は、無塗装プライマーコートにクリアで使おうと思ってます。でないと、わざわざ金属で作った意味が半減しますんで。模型的演出ですね。

ちなみにこの部分、資料が全く無かったので、翌年の97T前期型の資料を参考にしております。

では、今回の作業の概要を。このキットのリアサス回りですが、元々は

↑こんな感じです。ドラシャはこの時点では組んでませんが、後のアーム類は全て仮組みした状態。

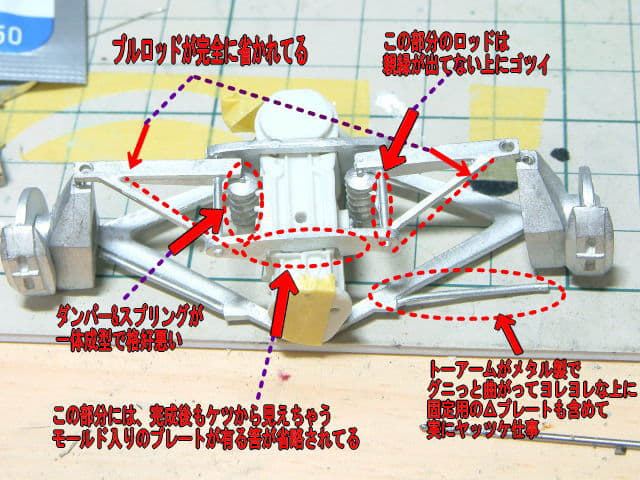

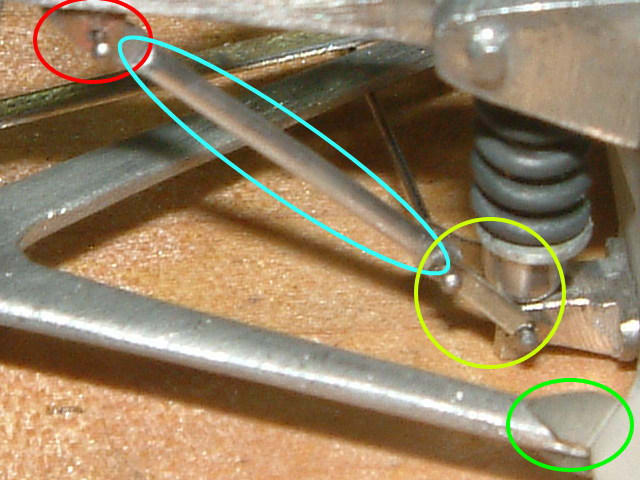

で、何とかしたくなる部分は以下の通り。

車体色が黒でここらのメカ部分の塗装も黒系が殆どなので、出来上がってみれば目立たないとも思うのですが、組み付け精度には思いの外問題を感じなかった分、少し改修を入れてみようと思います。

先ずは、キットでは省略されてるプルロッド。洋白線でもプスッと刺しときゃOKな気もするんですが、ダンパーを作り直した手前それではちょっとアンバランスなので、実車同様のパーツ分割にしてみました。といってもよーーく見える資料が無いので、後年型97Tを参考に何枚か有る95Tのリアサス写真を見た上でのデッチアップ度25%です。

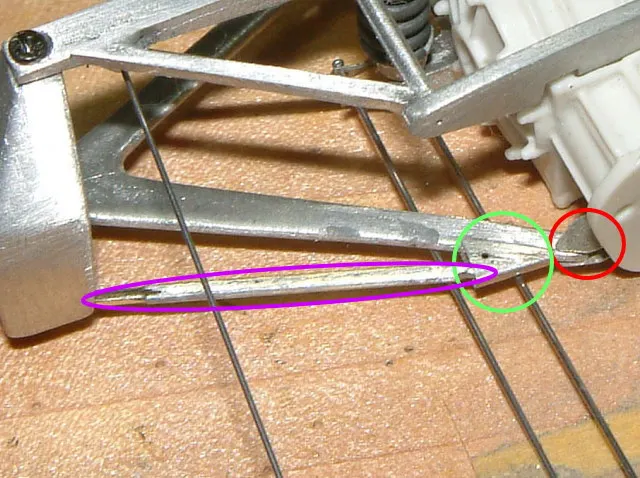

アッパーアームの△プレートを0.1mm洋白板で作り、ロッド本体は0.8mmアルミ管で製作、ダンパーマウントとの接合は1.0mm幅の洋白帯金を加工し接続。全長の調整はアルミ管部分が決める構造なので、今は暫定的に1.0mmのアルミ管がくっついてますが、長さが確定したら0.8mmに交換です。

ついでにロワアームの前方付け根のサスベースも0.1mm洋白板から製作して別体化。アーム自体はベース部分から切断し0.6mm洋白線を打って差し込み式に変更してます。差し込み式だけど付け根部分を成型する際にエッジを落として、あたかもサスベースでアームを挟んでるように見えるよう加工してます。

実際に挟むとアライメントの面倒くささがグンと上がるので回避すべくこうしてます。後述しますが、ロワアーム後方も同様に別体化差し込み式に変更してます。

ロワアーム後部にはトーコントロール用のアームが、三角形のプレートを介してアームに接続されています。キットでは此処が△のムクにヨレヨレの棒が一発成型されてるだけなので元のモールドはキリ飛ばして、△プレートを0.1mm洋白板から製作し、トーロッドは真鍮パイプをプレスして、それをハンダメッキした上でドリルレースして製作。

ミッションへのマウントも前部同様にサスベースを作って、アームには0.6mm洋白線を刺して差し込み式に変更してます。

また、キットのパーツはアッパーアームassyもロワアームも角張った成型となってますが、実車では実際に角張ってるのはアッパーだけで、ロワアームは翼断面状になってますんで、同じようにロワアームだけエッジを落としてます。

角張ったアームを翼断面にするのは、テープにアームを貼り付けて適当にスポンジペーパーで擦ってやると、そのうち勝手にエッジがとれて翼断面になります。これホント。

ん~、こうして見ると各部はまだまだバランス悪いですな。ドラシャも要るし、次はそこらを整えていきます。

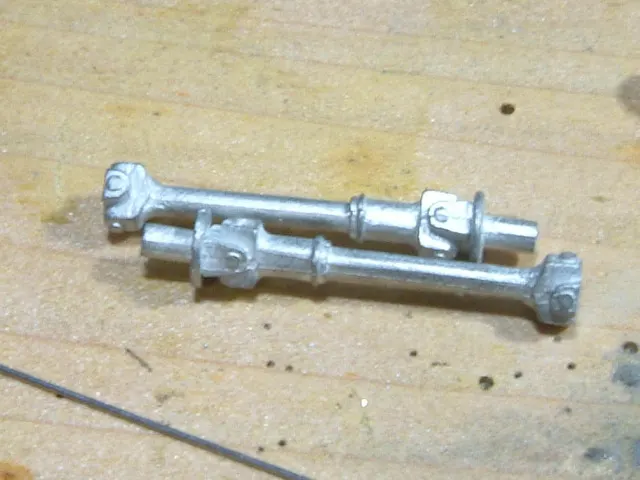

こんな感じです。もうね、なんだよコレ?っつー感じ。ブーツも填めずにジョイント丸出しってのもアレですが、そもそもモノ自体が95Tのドラシャになってません。ついでに言いますとね、このキットのギアボックスも実は95Tとは全然モールディングが異なるんですよね。99Tパクったか?

そんな訳で、今回はそこいらに手を入れてみました。キットのドラシャパーツはメタルパテとしての余生の他に、形状的にF1のステアリングシャフトとしても使えるなーとか思いつつジャンクボックスへ。ついでに言うと、前回アンダーパネルもゴッソリ真鍮板で作り直したので、大きなレジン板が手に入ったとニヤニヤしたり(笑

先ずは今度こそドラシャ。ドラシャに付いてるブーツ類をドリルレースにてアルミ管から削り出してみました。

何が難しいって、左右同じにするのが難しい(笑。旋盤あると正確に出来るんでしょうが、同じレース(旋盤)工作っつっても、やはり精度を揃えるのは大変でした。もうね、机の回りに電波傷害起きるくらいアルミの粉だらけです。

一応書いときますが、アルミって粉になると人体にはかなり有害なので防塵対策をしとかないとイカンですよだそうな。ともかく、この6つが上がるまでに、失敗作が10個位出来てます(笑。歩留まり悪!

蛇腹状のパーツが長短二種有りますが、使うのはどっちか片方。本組時にどっちの方がバランス良いか今の時点で判断付かなかったので、どっちにも対応できるようにと2タイプ作ってみるという珍しくマメな事もしてます。

他にシャフト基部の金属カバーもドリルレースして捻り出してまして、総パーツは、ギアボックスに収まる基部とシャフト両脇のブーツとシャフトの4ピース構成です。シャフトが銅線で他はアルミ管をドリルレースして作ってます。最終的なアームの仰角に対応できるように基部とブーツパーツに若干のクリアランスを設けて、上下前後のアップライトとのズレに対応可能にしてます。

本音を言えば、ドラシャの基部部分が複数の金属パーツの組み合わせになってて細かいボルトや調整穴が有るんで、そこら辺も再現しようかと思いましたが、とにかくパーツの歩留まりが悪く、ここに辿り着いたところでテンパりました。

よって、そういうのは「どうせ完成後は殆ど見えないはずだし~」と見て見ぬフリーダム。

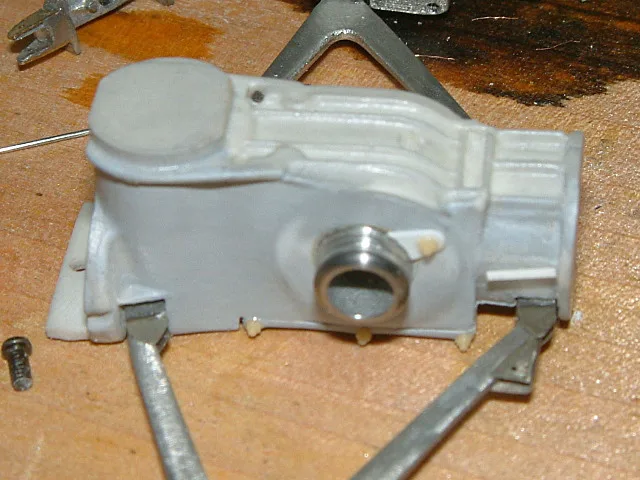

ついでに、ギアボックスの意味不明なモールドは全て削り落としてます。「違う」とか偉そうなこと言った割に、実は正確なモールドは良く判らないという話(笑。違うのは間違いないんだけど、どこがどう違ってどうあるべきなのかが不明で困惑。

とにかくそんな訳で、持ってる実車画像でチラチラ垣間見えるギアボックス画像から妄想を膨らませつつ、プラ板とWAVEのプラ製六角ボルト各サイズを組み合わせて、さも考証したかのようで実は全く適当にデッチアップしてます。(少しだけ99Tのパーツを参考にはしてるw)

判らないならキットのままでいいんじゃね?って言われそうですが、キットのままだとドラシャの基部にある金属カバー部は判明してるので、それとの辻褄が合わないというか明らかに左右非対称モールドなので

全く固定してないし、ギアボックスの改修の都合上サスをバラしちゃってるので、左側は根本から曲がって写ってしまった。

右のほうが比較的真っ直ぐに付いてます。完成型もコレに近い状態になるかと。結構良い感じに成ったと思いますがどうでせう?

続いてフロントサス。前後サスの目処が付けば車高を完全に決めれるので、とっとと終わらせたいところですが、調子扱いてリアサス結構いじっちゃったので、バランス考えるとフロントも多少いじることになろうかと。で、先ず気になったのは

ロワアームの車体との接続方法。キットの接続方法そのものは問題無いんですけど、95Tは97Tや98Tの様に、ベースマウント等を介してモノコックに外付けされているのではなく、モノコック内部にアームが入り込んで接続される方式の様です。

そんなわけで、キットではご丁寧にサスベースまでモールドされてますが、削り取ってモノコック内部に入り込んで見えるようにします。

まずは、この後の作業のために、コクピット用のバスタブのパーツの一部を切り欠いておきます。

モノコック・バスタブ・シャーシと三つのパーツで挟み込む構造のロアアームパーツですが、色々考えた結果、キットのままだとドエらいポジティブキャンバーになっちゃうことを解消する意味も兼ね、左右一体のアームパーツを切断して左右独立させて差し込み式に変更することにしました。

で、更にプルロッドもキットでは単なる金属線を差し込むだけになってますんで、リアとのバランスを考えて、自作品に置き換える都合もあって、干渉回避の念のため、切り欠いておいた訳です。

画像には点線入ってますが、このパーツに斯様な加工を施す際、点線部より後方にはコクピットのパーツが有り、完成後も露出しちゃうのでウッカリ穴開けないようにします。

更に、ボディーパーツ側のサス用の穴も修正。

穴からパーツの厚みが露呈するのを避けるべく、ロワアームの穴は裏からリューターで穴の周囲を切削して薄くします。

プルロッド用の穴はキットの状態では開口してないのでちゃんと大穴を開けてロワアーム同様に処理。

で、差し込み式に変更するためのサス穴には、真鍮パイプを使います。

0.6mm内径の肉厚な真鍮パイプをシャーシにハンダ付け。元々目論んでいた訳ではないんですが、

結果としてシャーシを真鍮版に置き換えていたのが、こんな行程で功を奏す(笑。

腐ってもガレキ、レジンとメタルのハイブリット故、完成時には結構な重量が負荷としてココにかかるので、ただハンダ付けするだけじゃなく、パイプをハンダで覆ってガッツリとシャーシに固定しました。

で、パイプを固定したらシャーシをボディーと仮止めして、サス穴を横から見ると

↑ちゃんと差し込み用の穴になるって寸法です。パイプには高価な薄肉タイプの真鍮パイプを使っちゃうと、サスを差し込む時に、クリアランスが少なすぎて難儀しちゃいますんで、0.2~0.3高さが稼げる肉厚タイプを使用してます。

で、今度はアームの改修。最初はキットの左右一体メタル製のロワアームパーツから、

流石にこれは見た目に歪んでるように見えてしまい、はっきり言ってデチューン以外の何物でもないですし、そもそもアッパーアームに比べてやたらと太いロワアームって状態だったので、渋々真鍮素材でアームを作り直し。

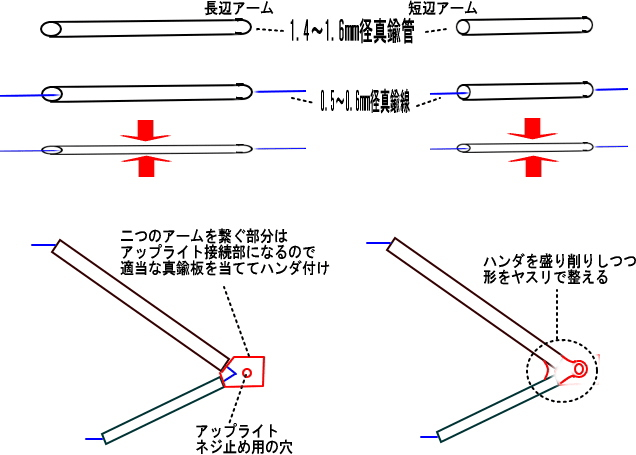

やり方としてはオーソドックスな方法でして、真鍮パイプに0.5mm真鍮線を通したまま万力でプレス、

こうして作ったアーム部分を、キットのパーツからV字の開き角や長さ等を確認しつつ仮固定し、アップライト接続部分には、強度確保をかねて適当に切り出した真鍮版を用意し、全部まとめてハンダ付け。

この際、三角形の頂点部のアップライト接続部付近は、念入りに且つモッコリとハンダを持っておき、

ハンダが冷えたらフラックスを洗い落とし、リューターやらヤスリやらを使って形を整えていきました。

フロントサスの根幹を担う場所なので、アップライト用の穴位置や長辺と短辺のアームが描く三角形の形状とか、左右対称や並行等注意すべき点が意外と多いので、ちゃんと図面を引いて正確に作ってから現物合わせで微調整。それでも根が適当なのが災いして、何度か作り直してます。

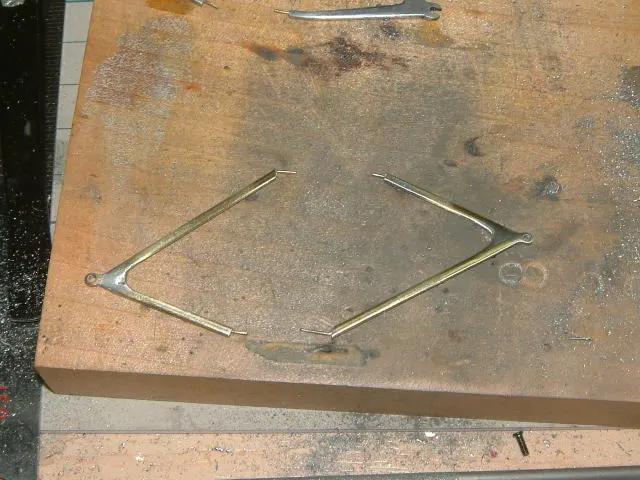

で、できあがったロワアームを仮組みし、そこにアップライトやアッパーアームを取り付けてみて、

左右のタイヤの位置やキャンバー角等を確認していきます。

こうしてやっとロワアーム完成。このサイズのF1のアーム類は、どうしても一本一本の長さが長いため、アーム自作をやりだすと、いい勢いで田舎者には貴重な真鍮パイプ大量消費してしまうんですが、

地元のプラモ屋にC2のロングビーチを取りに行ったところ、1.5mm前後の外径の真鍮パイプが沢山入荷してたので、まとめてゴソッと買い込んできたばかりなので、心おきなく消費してみました。

ロワが済んだらアッパーアームってことですが、これは精度の悪いピン部分のみ真鍮線等に置き換えてやればそのまま使える様です。