ギアボックス周りの続きから。

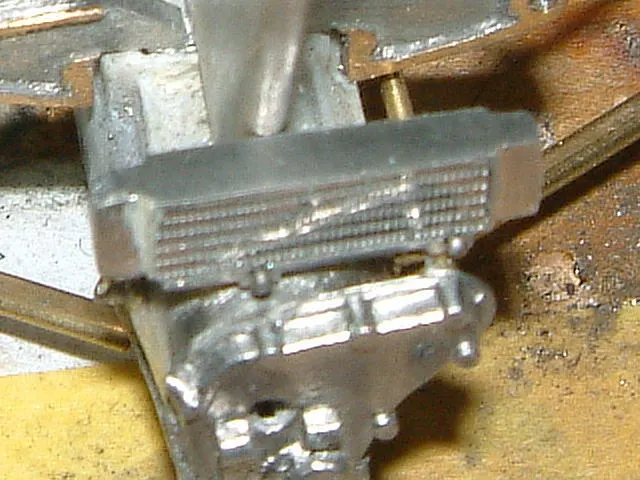

オイルクーラーですが、キットのパーツを組んでみますと、上下の幅が高すぎて左右の幅は短いという代物。

これでは配管も出来ないので、不要なメタルパーツを溶かして左右に盛り付けてクーラーの幅を延長し、上下に関してはバリバリ削りました。

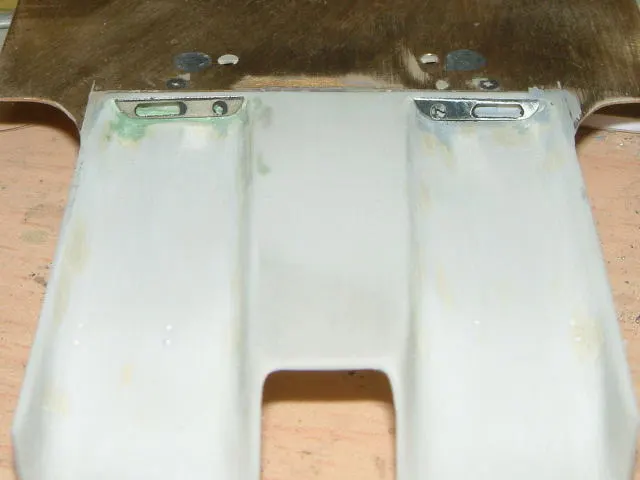

横長になって配管可能な状態になったところで、キットのオイルクーラー用エッチングを接着。

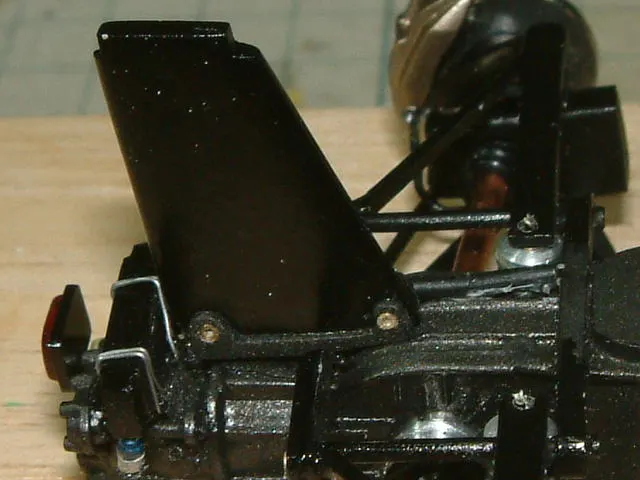

更にギアボックスマウント用のステーもどきと、ステーに括り付ける為のワイヤー引っ掛け用凸部をハンダ盛り削りやインセクトピンで追加。配管自体は、最後の組み付け時に行います。

アッパーアームのギアボックス接続部ですが、資料を見る限りキットの組み付け位置よりも実際はもっと下に装着されています。

かと言って、今更気付いたところでアライメント変更の可能性がある部分の改修は超が付くほど面倒くさいので、マウント位置はそのままにして、

ウィングステーと干渉する可能性がある後部真ん中付近をバリバリ削り込んでおきました。完成時にはどうせ見えないと思うし。

リアウィングステーに関しては、先程改修したアッパーアーム基部を治具代わりにギアボックスに接続される構造だったので

その為の溝というか大穴が開いてましたんで、そこをメタルで埋めておきます。やたらパーツの置換したので融かし用のメタルは沢山余っちゃってますな。いいんだか悪いんだか。

で、このステーですが、ギアボックスの接続は、マウントベースを介してのボルト留めになってる模様。

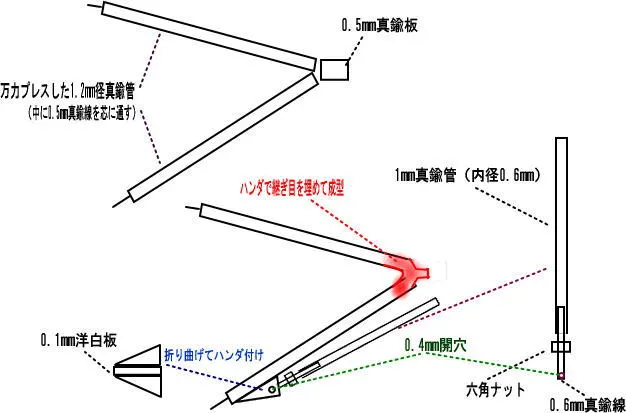

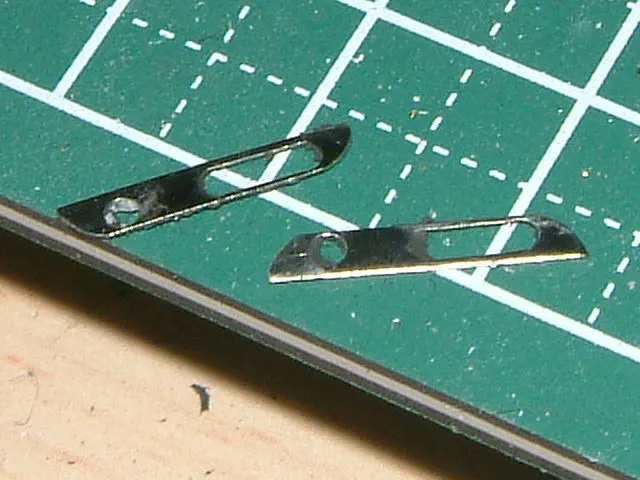

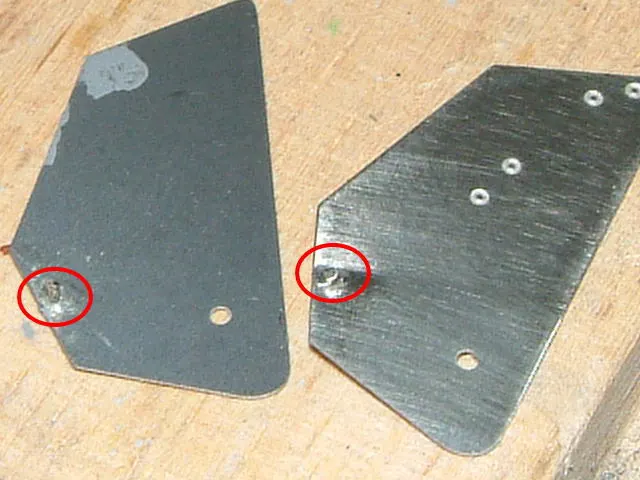

ギアボックス接続ステーもどきを真鍮板から作成。

0.5mmtの板から切り出した小片二枚をハンダ付けして一枚にし、それを削りだしてボルト用の穴まで開けてから分離させてウィングステーにハンダ付け。実車とはちと違ってしまったが、ギアボックス側も加工するのは面倒なのでコレでゴリ押し。

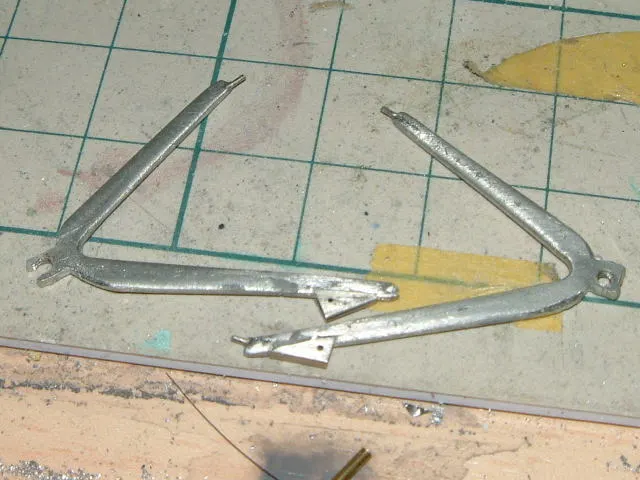

次にロワアーム。キットのままで行くつもりでしたが、寸法合わせの際に削って整えようとして形状がイビツになったので、ついでにここも真鍮管で新造しました。結局替えるなら最初からしとけば良かった。

今回はフロントの時と違い、形状はともかく元のパーツの寸法が比較的シッカリ修正していたので、方眼紙に図面を書くのも楽でした。

ナックルとはとはハンダ付けし、ギアボックスとはエポキシ留めにて固定する事に。

ついでにトーロッドも、こないだスケールハードウェアの六角ナット使ってそれっぽく。このナットですが、サイズによってステンレス製のものと真鍮にメッキが施された物とが混在してるので注意が必要。メッキが掛かってるとハンダ付けが厄介です。今回のはステンなのでロッドにハンダ付け。

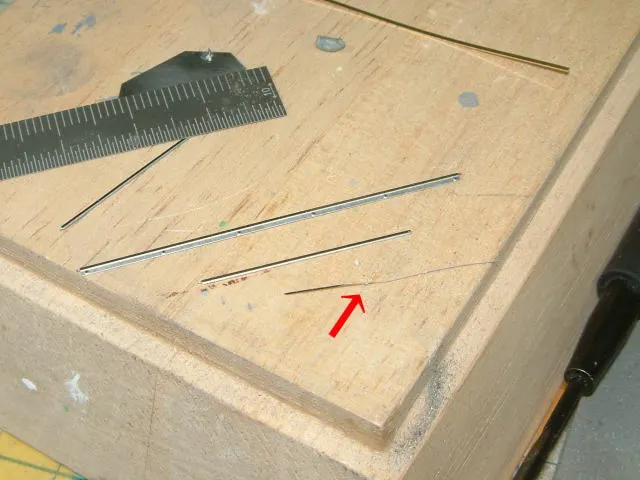

さて、↓コレは何でしょう?

正解は、ディフューザーから垣間見える排気管の出口カバーです。97Tの形状に近いものですな。

0.2mm洋白板に穴を開けて摺り合わせ塗装前に付ける可能性を考えて塗料が乗りにくくなるよう表だけ磨いてます。

この部分はキットでは省略されてますが、こういうのこそ面倒だからエッチングで入れてくれリャいいのにね。

アンダートレイの排気管周辺には、実際にはデカイ遮熱板が重ねられてるんですが、形状が単純なようで難しい事から無視してます。

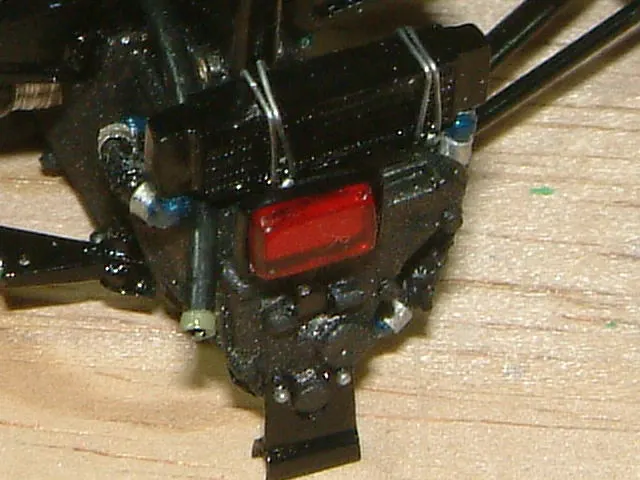

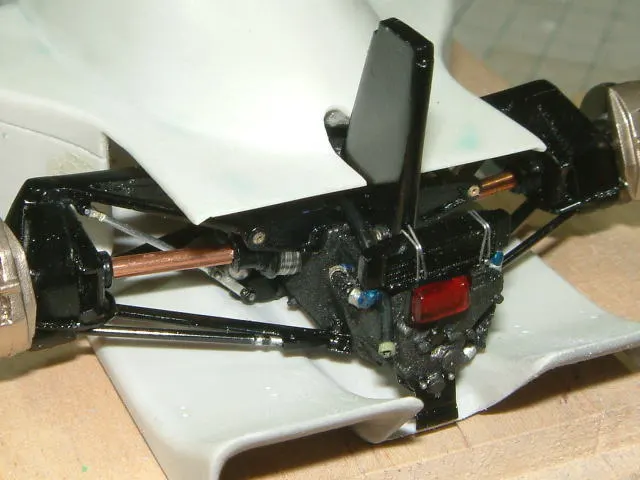

ギアボックスエンドに装着するジャッキアップステーとテールランプassyも自作に換装。

こうした細かいパーツはタメオの1/43とか考えると、メタルでももっとシャープに出来そうなもんですが、キットのパーツが実にメタルの塊としか思えない状態(実際バリカスと思って棄てかけたw)ので渋々。

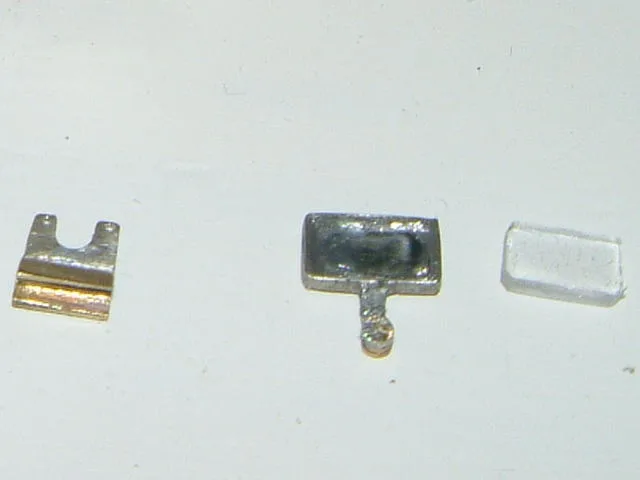

ジャッキアップステーの方は、ギアボックスにボルト留めされるステー部を0.2t洋白板から切り出し、1.5mm真鍮管を唐竹割したものをハンダ付けして作りました。

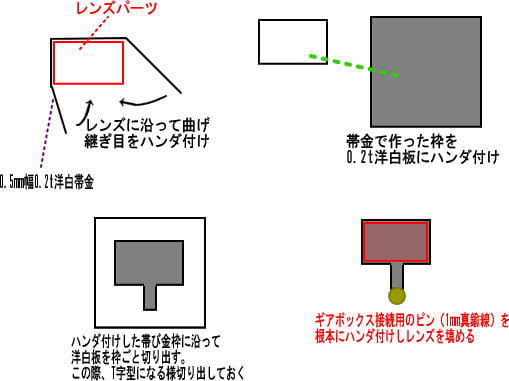

テールライトassyは、先ず基準となるレンズパーツを1mm塩ビ板から切り出して成型、これに洋白帯板を巻き付けて枠を形にして、それを0.2t洋白板にハンダ付けしてからまとめて切り出して製作。ギアボックスの接続用に、下端部には1mm真鍮線をハンダ付け。

塩ビ板って1mmでもちゃんとササクレが出まくるのね。CDのケースで作っても良かったか。

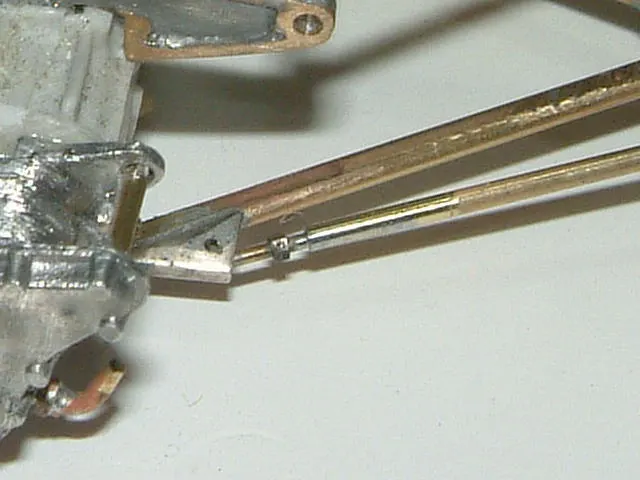

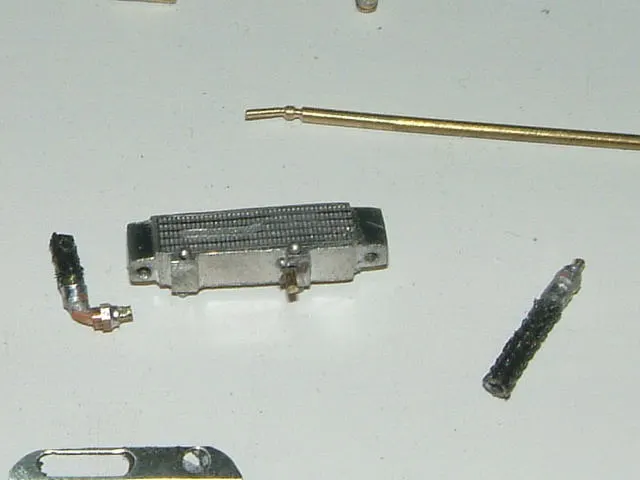

もう一つギアボックスエンド部の小物であるオイルクーラー。クーラー本体は前回のエントリーで目処が付いていたんですが、今回はクーラーからギアボックスに入る配管用フランジ部を製作。

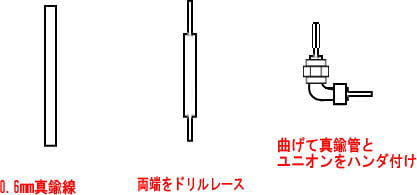

フランジ部の製作は右図の通り。無い無いっつって騒いでいた福原のユニオンですが、パーツボックスの中に何時買ったのか覚えてませんが、未開封状態の0.5mm/0.6mm/0.8mm内径の物が転がってるのを発見。

当分は困らずに済みそうです。代替品を漁った苦労をどうしてくれる?(笑。ホースは何を使おうか迷ったんですが、パーツボックスの中にモデラーズの黒いメッシュチューブが有ったので使ってみました。ハンダを網で転がした方が良かったかな?

尚、ジョイントが片方しか接続されていませんが、ギアボックス側のジョイントは、既にギアボックスパーツにガッツリ埋め込んでます。

画像の中にオイルクーラー関係と一緒に写ってるひん曲がった真鍮線は、一応シフトリンケージのつもり。1mm真鍮線先端部にドリルレースでボールジョイントを刻んで、サスベースやダンパーを避けて配管できるよう曲げを入れてます。

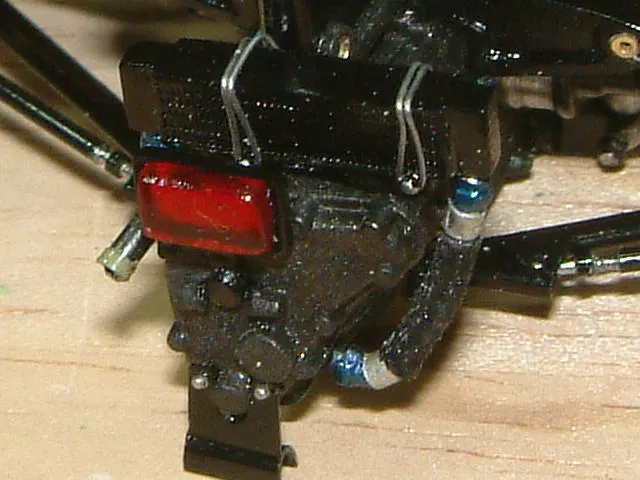

でギアボックス完成~つっても、ここまでで全て揃ったパーツに色を塗って組み立てただけ。

結局、気がついてみれば自作パーツやパーツ改修のオンパレードになっちゃいまして、キットのパーツをストレートに採用したのはブレーキディスクローターとブレーキダクトとギアボックスエンドのメタルパーツだけ。

パーツの改造は、アッパーアーム・アップライト・ギアボックス本体・リアウィングステーに施し

他のパーツは全て自作となっております。上手い人のに比すれば清潔感が不足気味な気もするんですが、個人的には色々手を加えたことで、キットのままでは全然足りなかったメカっぽさを演出出来たように思います。

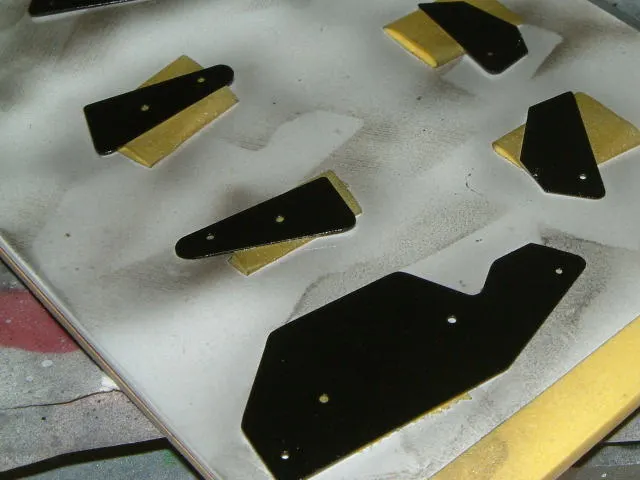

塗装に関しては、Be-JHGプラサフとミッチャクロンを併用して下地にし、以下各所を塗り分け。

・ギアボックス本体→クレオス・超艶消し黒+スーパーアイアン+イリサワCCパールブラック

・サスアーム・アップライト等→フィニッシャーズ セミグロスブラック

・ブレーキローター→アルクラッド ステンスチール(外周)/自家調色ガンメタル(混合比不詳)

・ブレーキキャリパー→アルクラッド ペイルバーントメタル

といったとこが主な部分。ギアボックスの色にCCパールを使ってみたんですが、少し多めに混ぜてみたら中々面白い質感となりました。

リアエンド周辺は、オイルクーラーの取り付けに関して、仮組み時に配管を計算してなかったのがココにいたって発覚。

塗装後って事で随分と取り付けに難儀するハメになりましたが、何とか取り付けるに至りました。若干斜めっぽいのが何とも悲しいっす。

仮組みはサボってないつもりでしたが、ブツ切り作業の連続が災いした様です。

クーラー本体は、セミグロスブラック、ジョイント部分はタミヤエナメルのメタリックブルー。相変わらず筆塗りが苦手で折角の六角部分も塗料でダルダルです。

テールランプは結局塩ビ板だとヤスリ掛けの際にどうにもケバ立ってしまいますんで、CDケースを加工してクリアーレッドで塗り裏にラピーを貼ってベースに接着。ジャッキステー部はセミグロスブラックで塗りインセクトピンで固定してます。

ブローバイホースは1.2mmビニルホース(モデラーズ)の先端部に真鍮パイプを輪切りにした物を被せ適当に色注し。

リアウィングステー部分は、カーボンだか金属だか判明しませんでして、ペーパー掛けのヤスリ目を残した状態で半艶黒塗装。

ギアボックスとの接続ステー部分には、開口した穴に1mm真鍮管(肉厚タイプ)を打ち込んでおきました。

サス関係。この車、手持ちの資料を見る限りはモノコックやアンダートレー等にはカーボン素材を使用している部分が多いのですが、あくまで多いだけで全てのパーツがカーボンって訳では無い模様。

ブレーキ部分もダクトは勿論アップライトもカーボン目は見えませんでしたのでセミグロスブラックで塗っております。

尚、キットのダクトパーツは御約束でムク状態なので開口しておきました。1/43と違ってデカイので開口も楽ちんです。

アーム類もこの時代はスチール全盛故に全てセミグロスブラック。

ブレーキホースはロワアーム前側を這って、アップライト下辺を横切って後方に回り込んでからキャリパーに接続されますんで、0.6mmハンダ線をアームに接着し、キャリパーには0.6mmメッシュホースをくっ付けて途中でハンダ線とメッシュホースを接続してます。

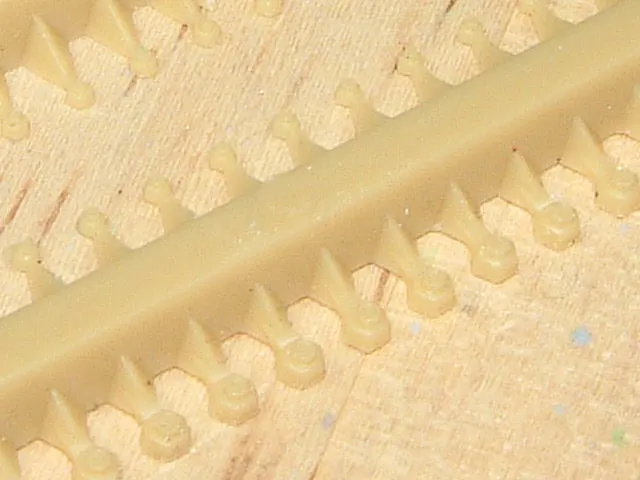

尚、プルロッドの固定(赤丸部)は0.4mm洋白線で固定し、その上からウェーブの六角リベットで蓋をしてます。

一時生産休止でしたが、いつの間にか成型色をグレーに変更して再販されたようです。結構田舎でも手に入りやすいパーツ。

プラ製なのでバリもありゲートから切り出すのも面倒なんですが、モールド自体は立派な六角です。なんと言っても金属製の同様パーツに比べるとパーツ単価が激安です。それがイイ。表立って見える部分には流石に使いたくないんですが、こういうチラッと見える部分には格的にもこれでイイ。

出来上がったところで一旦ボディー&アンダートレーと仮組みしてみた。

完成後に露出してしまう部分が意外なほど多い車だというのが判りますでしょうか。

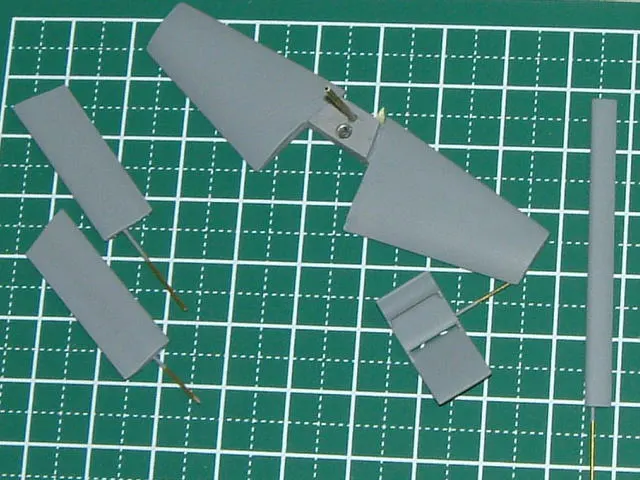

さて、作業はまたまたウィング関係に戻ります。

↑各エレメントの断面処理やピン打ちは終えてるんですが、表面処理は全然未だです。

で取り敢えずワイヤーブラシとスポンジヤスリで磨いてみたんですが、予想外だったんですが、そらもう月面の如くス穴とヒケが結構多い。

プラサフを原液のままパテ代わりに擦り込んで改めてペーパー掛けしたんですが、その荒れ具合は画像の通りです。

そらもうスだらけで月面の様ですが、ここらはスケールから言っても面積がデカイから仕方無いところか。

あと、子ウィングの翼端板下部に、ボディーカウルと接続されるロッドの取り付け基部を構築したもの。これ、ウィングが相当な重量物なので、強度確保のためロッド固定用のインセクトピンをハンダ付けして、ピンの頭を平らに研磨しておきました。

さて、エレメント本体の表面処理が終わったら、各フラップにくっ付いてるガーニーフラップ。キットにはエッチング製のガーニーフラップがセットされてるんですが

薄いステンエッチングを用いたからか、パーツを切り出して手に持ってるだけで画中の↑のパーツなんか油断してる間に曲がってましたw

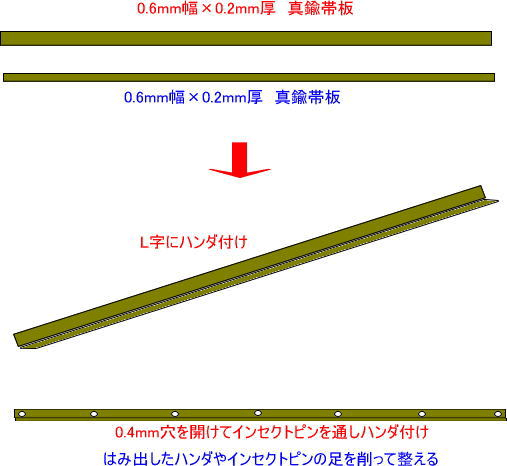

※▲図中の真鍮帯板の内の太い方、赤文字の0.6mm×0.2tってのは幅0.8mmの間違いです。

プラ板と伸ばしランナー線香炙りも考えたんですが、形状を整えるのが楽だし塗装の際に溶剤不問なので金属にて。

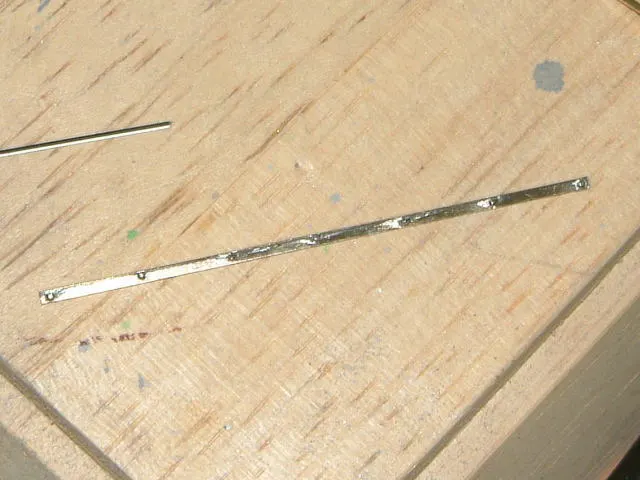

方法は↑図の通りでございまして、ポイントはやはりL字のハンダ付けですな。このサイズの帯板は洋白の方が扱いが楽なんですが、サイズの持ち合わせがどっちも真鍮しかなかったのでやむを得ず。最初のL字組さえ出来れば真鍮でも格段に強度アップしますんで、ウィング幅に合わせる切り出しとかリベット用の穴開けとかで不用意に曲げちゃう心配は激減します。

リベットにはインセクトピンを使いました。0.4mmの穴をL字材に開けてピンを通してハンダ付けし

足を切りとばしてはみ出した足の残骸とハンダの余分を削り飛ばして完成です。

フロントのフラップや子持ちウィングにもガーニーフラップ付いてますんで、結構数が多くて面倒くさい。

もっとハンダの量を適切にして綺麗に工作すべきですが、どうせ塗装するし色も黒だし誤魔化し効くし帯板でも貴重な素材なのでこれでいいやって感じで次に進むとします。

次は、前後ウィングの塗装工程です。前後ウィングはカーボンデカールをスモークでコートして仕上げることにしてるので、ボディーよりも此処で先に進めます。

先ずは下塗り。

リアウィングの一番でかいウィングがペーパー入れてみると随分と型ズレが起きてたようでして、そらもう120番のペーパーでバーリバリ削る羽目になったとか有りましたが、なんとか無事サフまで到達。

下塗りは、メタル製の各ウィングエレメントがメタルプライマー(ミッチャクロン)→サフェーサー(Be-J HGプラサフ)で、エッチング製の翼端板が#600ペーパーで足付け→プライマーで処理してます。

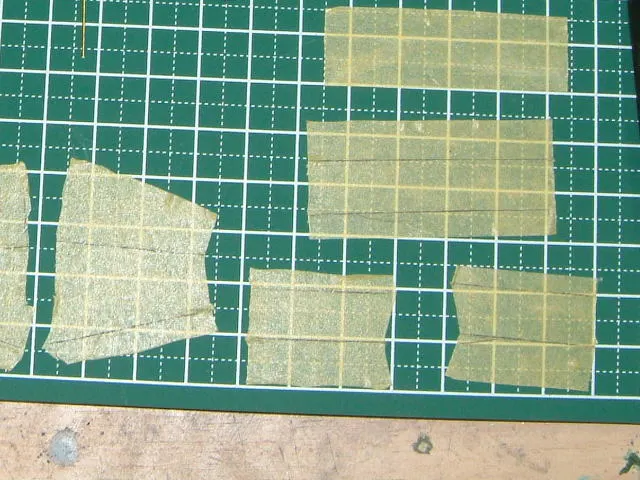

次いで下地用の黒を入れる前に、各エレメントはカーボンデカール処理しますので、デカール用の型紙をマスキングテープを各エレメントに貼り付けて、アウトラインに沿ってナイフで丁寧に切り出し作っておきます。

カーボンデカールは、手持ちだと当時はモデラーズ・スケールモータースポーツ・スタジオ27・KAモデルズの4メーカーの物を所有してましたが、ここではKAモデルズのデカールを使用。パターンはBタイプのメッシュ型です。

KAモデル製は1/24用と一応銘打って、織目パターンとメッシュパターンの二種がラインナップされてますが、そもそもこの手のカーボンデカールってオーバースケールな場合が殆どなので、1/20に1/24用を使っても、目の大きさは丁度良いくらいです。

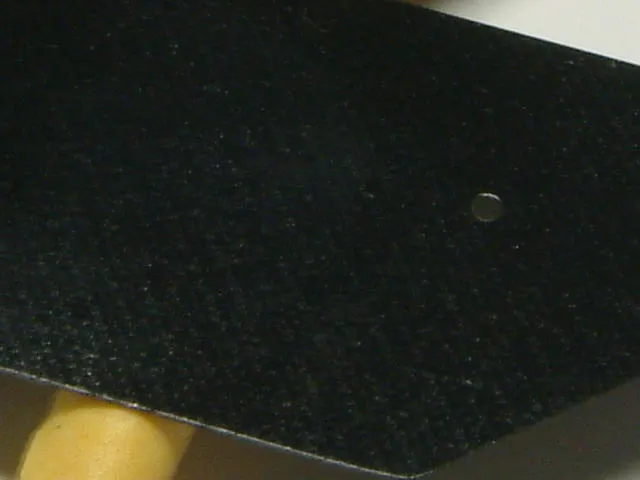

いきなりサフ面に貼る様な酔狂なことはせず、ちゃんとサフ面は磨いてツルテカにしてからグロスブラックを吹いて、その上にカーボンデカールを貼付。

KAモデルのカーボンデカールを貼ってみた感想ですが、モデラーズなんかと比べると少し柔軟性に欠ける気もしますが、モデラーズのデカールフィットを真正面から受けきれる強さがあり、軟化後のパーツへの馴染みも良い感じです。

で、ただ貼っただけでは、メタリックグレイの発色が強すぎたので、デカールを貼ってから乾燥機で2~3日乾燥後、ガイアノーツのクリアーブラックをオーバーコート。更に乾燥機で数日乾燥後、今度はフィニッシャーズのオートクリアーでコート。

こうしないと、クリアーブラックやスモークグレーも染料系塗料なので、デカール→クリアーの際に

染み出しのトラブルが発生する可能性が有りますので、っつー用心の為。

翼端板は、裏面がカーボン地ですが、各エレメントと違ってコーティング処理が施されていない所謂ドライカーボン織り目剥き出し状態なので、エレメント部との差別化を図るべく織り目仕様半艶仕上げにしました。

ここはデカールを使用すると、後のウィング接着の際に接着強度が下がる可能性があるので塗装にて。エレメント接着部分だけデカール貼らないって方法も有りますが、それはそれで面倒くさい。

手法は古典手法の一つで、ストッキングの上から自家調色メタリックグレーを吹いてカーボン調にする方法。

完成時に見えるか見えないか微妙な感じにしたかったので、ストッキングでも足首より先の目の細かい部分を使用してます。

目を入れ、更にクリアーブラックを吹き、更にフィニッシャーズのスーパーフラットコートに

専用の艶調整剤を混ぜて艶消しに近い半艶に仕上げてます。

乾燥後、カーボン目部分をマスキングして、翼端板表側には自家調色ピュアブラック→オートクリアーと吹き付けてます。ピュアブラックは、各エレメントのカーボンデカール+クリアーブラックのトーンとのバランスを踏まえ、フィニッシャーズのピュアブラックにピュアブルーを少し足した物とフォーミュラーレッドの赤の方を微妙に足した物を比べて、今回はブルーを加えた物を使用。

勿論、今後ボディーカラーもこの色を使用します。