永らくハードに使われてきたタミヤ スプレーワークHGエアブラシ。Ⅲじゃないですよ、Ⅱでもない。初代です。買ったのは全然覚えてないけど少なくとも20年以上前ですね。メッキも流石に剥げてきてるし、ノズル・ニードル・ニードルパッキン・カップパッキン・エアパッキンも大分ヤレてきてて、まぁオーバーホールすりゃイイのかも知れないが、もう引退させてもイイんじゃないかと考え中。

コレが無くても、エアブラシ自体、他に5本使い回してるので困るわけでは無いのだけど、サフ吹いたりアクリルやエナメルも吹くことも有ったり、特にクレオスのスーパーメタリックのような金属調塗装にはコレを使ってたこともあって、やはり後継が欲しい。

同じタミヤのHGⅢってのでもイイんだけど、0.3mm口径ならガラーリのMobius0.3とかエアテックスのPrimary03でもイイかなぁと考え中。

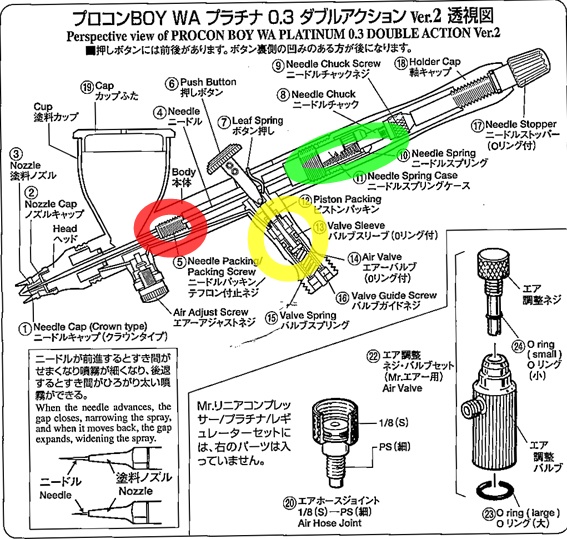

タミヤのHGがそうだったように、10年単位で安心して使えるエアブラシってのは、↑図で示した3カ所がポイントと思う。勿論、本体の成型がキチンとしてるのが前提としてだけどね。

先ずは赤○部分のニードルパッキンの耐溶剤性。水性アクリル絵の具を吹くなら問題無いけど、模型で使うラッカー溶剤系塗料で使うとニードルパッキンが直ぐにダメになるってなぁよくある話。ダメになりゃ替えりゃいいんだけど、頻度が高いと使ってらんない。

次いで黄色のエアバルブ部の構造。ココの出来が悪いとピストンが引っかかったりボタンが戻ってこなくなったりって症状や、ジョイント部からエアが漏れ出すなんて症状が短いスパンで現れたりする。

最後に緑部分のチャック部のニードルの保持力とバネの強さ。出来が悪い物は保持力が少なくてちょっと塗料でニードルが固着しただけでズルッとチャックからニードルが滑る。また、バネの強さは操作感に直結するので意外と重要なのです。

それとも1つ。補修パーツがいざトラブったときに手軽に手に入るか否か。これも重要。エアブラシってニードル・ニードルパッキン他各部のパッキン・ノズルといったところは摺動の影響で少しずつ削れるんですね。要するに消耗品。

こうした点をクレオスやタミヤのエアブラシは、模型用途前提で自社ブランドを冠するか否かを考えてくれてるから安心して買えるんだけど、先述のガラーリや近年のエアテックスがどうなのかがイマイチ判らん。

買って直ぐの性能なんてのは何処も似たり寄ったりだけど、長期使用での耐久性や使用感の変化が判らないとチョット手を出しにくい。

次のAmazonのセールの時までに色々調べておこう。

ボディー研ぎ出し①サンディング

研ぎ出し作業。問題が起きたドア以外は、一度中研ぎとして1500番で段差落としてるので、今回は2000番から。柚肌が酷いところは1500も併用。というか、フィニッシングペーパーは、ブツ取りと柚肌均しの為の作業。水研ぎと空研ぎは状況次第で併用。パーツのエッジやプレスラインの最凸部は入れない。

1回水洗いしてから、ラプロスの6000~8000まで使って水研ぎ。ラプロスは、柚肌均しで出来たペーパー傷を消すための作業。これも傷消しが目的なので、ペーパー研ぎ同様にエッジやプレスラインは入れない。

ラプロスが出てくるまでは、同じ役目を↓のモデラーズに担わせてたんだけど、使い方を感覚的に掴んでからはラプロス一辺倒になり、モデラーズは出番が殆ど無くなった。

最近は見掛けることが無くなったモデラーズの2000コンパウンド。中身は恐らく実車仕上げ用のユニコンのFMCシリーズの超微粒子タイプか?一応「?」を付けとくかw

相当昔に買った物が、未だに残ってる訳ですが、このコンパウンドは切削性がシャープで、尚且つ艶出し成分も入ってるので昔は仕上げ磨きに都合が良かった。

カーモデルを作るようになったのが確か1990年初頭で、時は丁度セナ全盛期のF1ブームの最中。当時プロフィニッシャーなど一部マニアの仕上げ方だった研ぎ出し仕上げが、模型紙で紹介されて一気に広まって、ソコに出てきたのがこのコンパウンドだった。

そういう事情も相まって、2000年に入るまではコレばっかり使ってたので、自分にとっては使いやすいコンパウンド。

今と違って模型用コンパウンドの決め手的な物が無く、日本磨料のピカールを希釈して使うなんて人も居たくらい。ピカールにせよこのモデラーズにせよ、切削性が高いので、ウレタン塗料ならともかくも、私のようにラッカー系を愛用する御仁には少々リスキー。

使い途としては、パネルやプレスラインの「谷」部分の磨き。磨きが入り易く下地が出易い凸部の逆で、凹ラインや直角ライン内側などは磨きにくいので、先にこのコンパウンドで綿棒を使って磨いて艶を出しておく。

モデラーズのはワックスだかシリコンだか何かしらの艶出し油分が含有されてて、時間経過と共にこびり付いて落ちなくなるので、コレで磨いた後は1回洗剤でコンパウンドの滓を落としておく

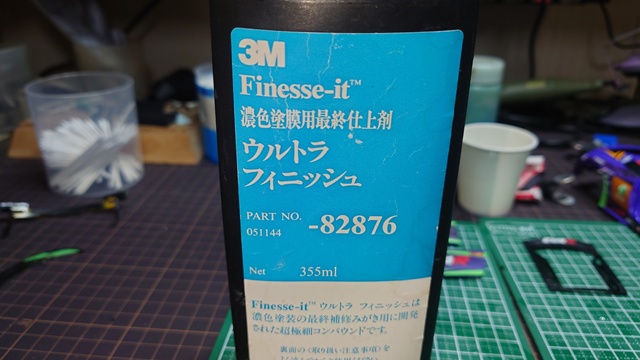

20年以上前に買った実車用のコンパウンド、3M ウルトラフィニッシュ82876。恐らく中身が同じではないかと言われてるのが3Mの5989なんだけど、両者ともに2024年で廃版となったらしい。やはり20年前くらいにプロフィニッシャーの方から教えて貰って使い始めたのが切っ掛け。

ウチの場合、このコンパウンドがメインというか、殆どコレ一種で仕上げるので、廃版はマジで困ってる。廃版知ってたら何本かストックしておくところだったが、模型サボってる隙に廃版になって後の祭り。

ノンシリコンノンワックスで、切削性もそれなりにあるし、何より使用量が少量でも綺麗な艶が出るしノビもイイ。オマケに実車様だけあって、買った当時は350ml入りで3000円位だった。タミヤのチューブが20mlなので、容量比は実に18倍弱。お陰で一度買ったきり未だに残ってて使い切れてないが、流石に最近残量が怪しくなってきてて、コレが切れたらどうしようかと考え中。

82876で磨いた後の仕上げ磨きと、仕上げ磨き後にペタペタと触りまくって指紋とか油分とか付いちゃったのを仕上げの仕上げで除去するのに重宝するのがハセガワのセラミックコンパウンド。

昔「これ、ホントに磨けてるのか?」疑惑があるくらい、本磨き後にコレ使う意味がワカランという意見も有ったりしたんだけど、その調繊細さのお陰で、本磨きまで遠慮してたエッジやカド部分を仕上げに磨き込むときにコントロールし易いのがポイント。同様の理由でクリアパーツの磨きにも余計な傷をかえって付けるような事が無いから重宝。

外装パーツの塗装と組立

研ぎ出し終わったのに、まだまだパーツが山ほど残ってる。

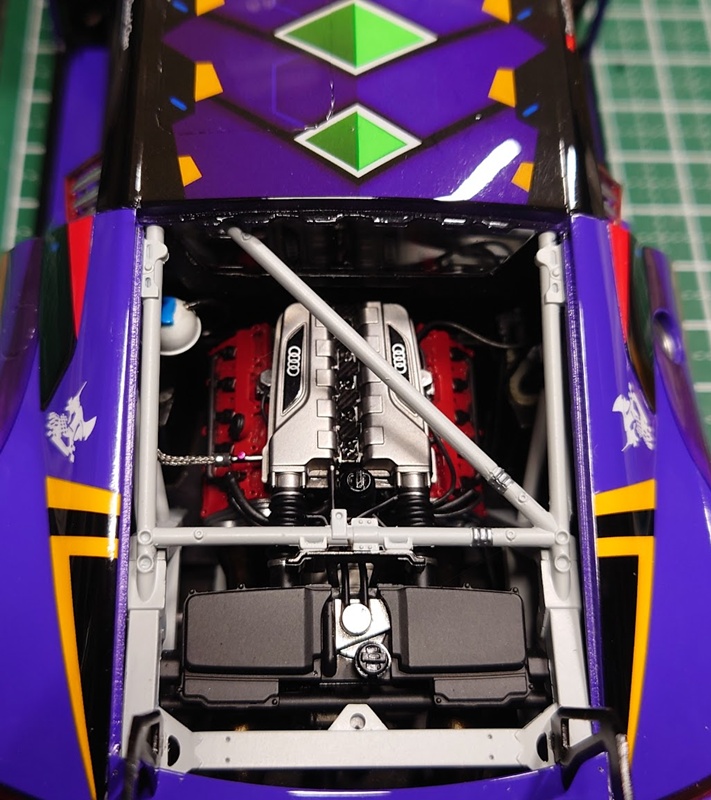

この車両はレース仕様のR8LMSGT3にでコレーション入れて突貫でプレスリリースしたときのをキット化してるお陰で、マージで資料が無い。ゼッケンやタイヤレタリングが無かったりフロントグリルにアウディスポーツのステッカーを貼ってたりってのもそのため。

そのため、此方の想像で処理するしか無かった箇所が幾つかあり、たとえば

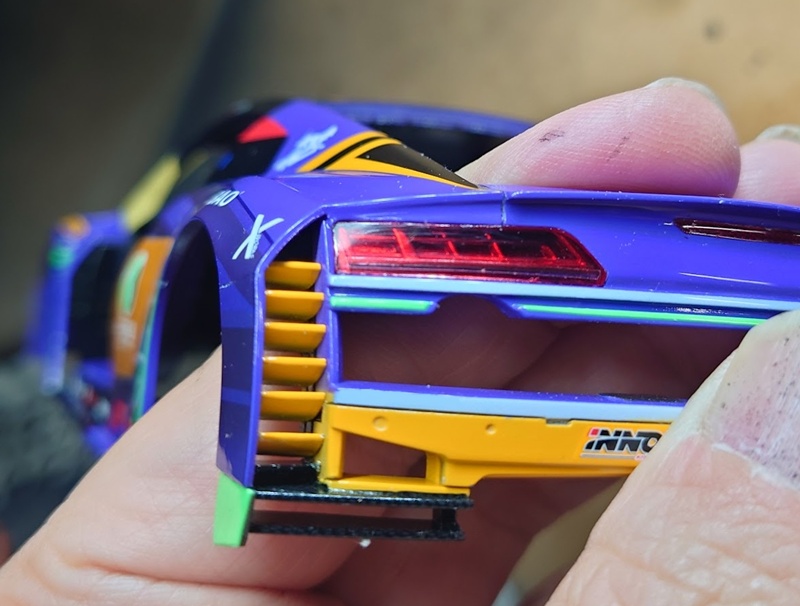

このパーツ。リアバンパー両脇に付くフィンなんだけど、フィンの先端部分だけがオレンジなのかフィン全体がオレンジなのか、とうとう最後まで判らずじまい。フィン全体をオレンジに塗装する方を選択した。

↑くっ付けるとこんな感じ。フィンのバンパー側壁面は黒に塗るので、フィン本体がカーボンで、先端のみオレンジが正解な気もしなくもない。

余談として、リアのテールライトは、インナーをミラークロームで塗装し、カバーはチューブLEDのモールドの下の一直線部分だけマスキングしてクリアレッド塗装。インスト指示では全体真っ赤の指示だったが、他のR8LMS GT3の画像では下段の1ラインだけ透明だったのでソレに倣った。

タイヤもホイールもレタリング無し。ホイールは恐らくエンケイでタイヤは恐らくミシュランなんだと思われ、実践ではミシュランを履いたんだけど、近年のミシュランのビバンダム入りレターは手持ちデカールに無いので諦めた。今度大阪にでも出たときロムか犬小屋漁ってこよう。

他にも、ボディーのNACAダクトの内側の色はボディー色なのか黒もしくはカーボンなのかとか、シートにはロゴが入らないのかとか、シートベルトのブランドは何かとか判んないところが沢山有って、不完全燃焼というか消化不良感が残る。

フロントヘッドライトは、私がアウディを知らなさすぎて錯綜した部分。インストでは白一色で塗れとか意味不明な指示になってる。

最近の車はヘッドライト内にLEDデイライトが仕込まれてる物が非常に多く、この部分の処理が悩ましい。パーツをUVクリアで複製する方法も考えたのだけど、仮組時点でこのヘッドライトパーツが、接着固定ではなく力業で填め込む方式だったので、今回は塗装で済ませた。

メーカー問わずクリアパーツで成形してくれると策が色々考えられるんだが、どうにかならんもんでしょうか。メッキパーツで処理するメーカーもあるけど、メッキパーツとクリアパーツを入れて「どちらか好きな方を使って」みたいにしてくれたら有り難いんだけどね。

今回は、ヘッドライトのレンズ部分にミラークローム、デイライト部分はミラークロームの上からクリアホワイトを薄めに吹いてみたけど、ん~~納得はいってない。

窓は内ハメじゃなく外ハメのフラッシュサーフェースタイプ。この手の窓には

セメダインのエクセルエポ。他のエポキシよりも黄変が少なく、何より点付けしてパーツを合わせると、あとは墨入れのようにパーツの隙間に流れ込んでくれるのでシッカリ固定できる。

反面、付けすぎると隙間に入り込みすぎてパーツを浮かせてしまうことがあるので「適量」を知るのが要経験。あと、保管してる間に溶剤で蓋が浸食されて中身が漏れ出すという呪いがあるので、今まで最後まで使い切れた試しが無い。

田舎ではほぼ売ってない上に、物が小さいため通販だと送料がバカバカしいので、モノタロウで複数纏め買いをしてる。今回使ったのがストックの最後の1セットだったので、モノタロウで箱買いしといた。

ボディー合体前になって、↑のパーツの加工が必要な事を思い出す。このパーツとドアのウィンドウパーツが思い切り干渉するので、摺り合わせなければならなかったんだけど、どのくらい擦り合わせるかは塗装終了後の現物合わせとなるため、今まで加工をしていなかった。

ドア窓の後端とこの赤く塗ったパーツの双方を削り込んでドアが閉まるようにする。

完全には閉まらずドアウィンドウの外周削ったり裏を薄くしたり色々やったがギブアップ。現物合わせは間違いですね。塗装前にキチンと摺り合わせをしておくべきでした。

プラスチックの弾性と復元力を利用して車体に固定するという中々リスキーな構造になってて、↑の状態から塗装剥げやパーツ破損リスクを抱えて開閉を楽しまねばならないというドM仕様。

改修法としては、仮組段階でドアがスッカスカに開閉するよう干渉部分を全て解消させて、ネオジムでも仕込んで固定させるように変更するのが良さそうですが、その場合はドア窓とルーフのアーチの構成も弄る必要が出ると思います。

リアゲートはヒンジとか無く嵌め殺し。ただ、ここはドアと違って摺り合わせを事前にしておいたのでパチピタで締まります。が、落下事故リスク考えると接着固定した方が良いかも。

リアウィングは思ったより重量が有るので、ステーを付けてから本体を吊り下げるか、本体とステーを接着してから車体にブッ刺すか悩みましたが、先にステーを付けて本体を吊り下げる方が歪ませにくい様なので前者を選択。

この場合、ステーを車体側に付けた瞬間、シャーシとボディの分離は不可能になるので、忘れ物が無いかしつこいくらい確認してから接着。

ウィング本体は、金属ブロックに丁度良いサイズが無かったので、クレジットカードやら診察券まで導入して調整してから流し込み接着剤で固定。

ウィング翼端板のリベットは、最近巷でよく見掛ける半田ボールを我が家でも遂に採用。Amazonで0.25~0.75のセット品を買ったんだけど、各サイズ一生分くらいは入っててワロタ。

やってみた結果ですが、メッチャ簡単。いやぁ、これは良い方法思いつくな~。こんな小さいの摘まめるのかと思いきや、手持ちの宝の持ち腐れとなりつつあったINOXやらDIXELやらの精密ピンセットなら余裕でした。インセクトピンでリベット再現というのが、自分的には過去の物になったかも知れません。

完成

インレットマーク貼って、アンテナ(真鍮パイプの組み合わせ+インセクトピン)付けて、タミヤのガラスコーティング掛けてと、そんなこんなで遂に完成。始めて触ったメーカー MENG MODELのプラモでしたが、思った以上に好印象なキットでした。完成品撮影はまた後日。