アンダートレイに一部だけボディーカラーの場所があり、此処を磨きまで終えてからでないと次に進めなかったので、震災の影響で世の中が色々ネガティブになったことも相まって、作業が物凄く停滞。

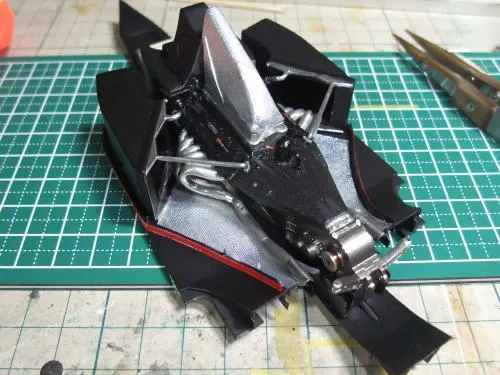

赤が乾いたらカーボンを貼って、遮熱のアルミシールを貼って漸く次に進める様になった。

ラジエター配管とエキマニの位置の再調整とインダクションボックスをどうするかの検証。

インダクションは、載せてしまうとエアファンネルやインジェクターが見えなくなるし、この時点で既にカウルは開けっぱで完成させる方向で進めてるので、思い切って使わないことにした。同様の理由でエキマニの遮熱板も省略することに。

モノコックに進んで、構造が雌型モノコックってことで、結構面倒くさいですね。外装色塗って内側も塗ってコックピット内壁はカーボン処理して、或る程度進んだら外装色を研ぎ出しして云々と塗って磨けばオシマイって訳でもなく、又、ここが片付かないと他の作業が何も出来ないという事で、これまた作業停滞の素要因であるのは間違いない。

シートにはキット付属のモフモフシートを貼り込んだけど正直オーバースケール。昔はタミヤの3Dスプレーで塗るとイイ感じになったんだけど、アレはアレで吹き加減間違えるとヒビ割れが出るからリスキー。

コックピット内壁とフロントサスペンションのベース部分にはカーボンデカール+セミグロスクリアー。

前回真鍮材で再構築したメーターコンソールパネルは、カーボン貼ってスイッチやランプ類を追加。

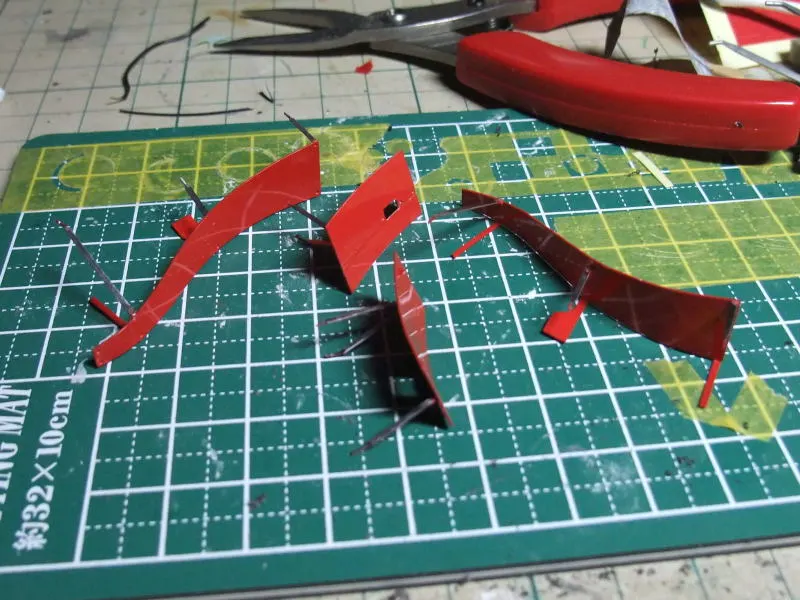

この時代のF1を作る際に面倒くさいのがバージボードこと整流板。特にこの車両はバージボードとフロントサスペンションアームに相関関係があるため、強度的に厳しい整流板をこの時点で付けなければならないのが悩ましい。

ガッツリ研ぎ出しまで済ませ、シートベルトも装着しておかないと、これまた先に進めない。

さて、バージボード。これ、実は1回塗装をやり直してます。参照した資料が所謂ミュージアムモデルという退役後の車両で、実践時と塗装が異なってた場所があり、塗装後になって気付いたためやり直した。

さて、無事装着したはいいが、接着シロが実に脆弱なため、ここから先は恐る恐るのチキン作業になって亀の歩みとなってしまった。

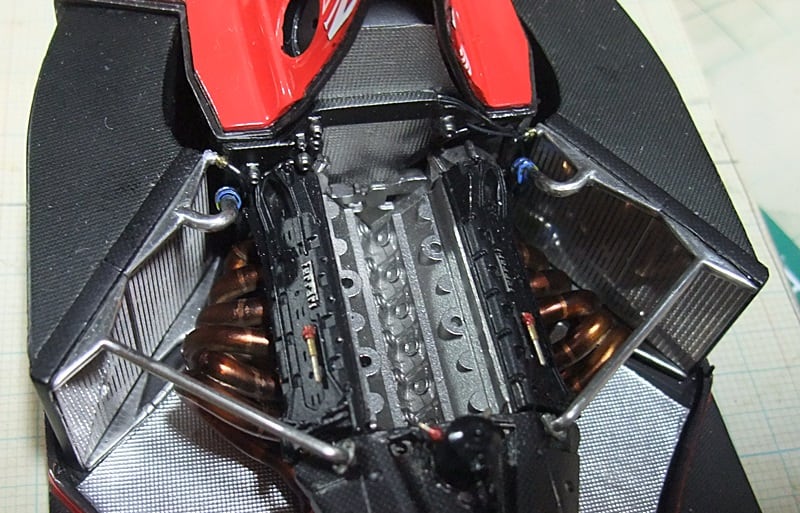

そしてとうとうモノコックとアンダーとレーとエンジンユニットを合体。ここからは配線作業が入ってくるので合体させないと進めない。仮組次点で位置決めは全て済んでいるので、ネジとエポキシ併用でガッツリと固定。

モノコック背面には電装関連の配線やユニットが細々配置されるので、合体後は先ずここから。ユニットや配線の基部は概ねキットの素の状態で用意されているので追加工作の必要は無し。極一部、ユニットの省略があったので資料を基にデッチアップ。まぁ完成後は殆ど見えないけどね。

線材は、旧モデラーズのプラグコードやビニールホース等を使用。旧モデラーズのビニールホースは、両端をプライヤーなどでつまんで引っ張ると伸びるんで意外と重宝。伸びる際に当然径も細くなりますんで、欲しい太さのホースが無い時に超便利。

バルクヘッド部の各種配線用の集合ボックスもキットではパーツ化されてる。ボックス部分はカーボンデカールで処理したんですが、コネクターが邪魔なので、パーツをコピー機で紙に写し、それを型紙にしてコネクタ部分だけ真鍮管から作ったポンチで抜いて穴あき状態にしたカーボンデカールを切り出して貼ってます。コックピットのメーターパネルも同様の方法で処理してます。

排気管は塗装作業中の画像を撮ってなかったのだけど、磨いた金属時の上に自家調色のクリアーブラウにゃスモークをグラデ塗装して焼け表現。

エンジン周り各部のワイヤリング用の線材は、特定の素材ばかり使うと不自然になってしまうので、アレコレと考えながら色々使い分けてます。

このキットの凄いところは、配線の入り口出口が殆ど省略されていないところ。キット指定の配線だけでも見た目には充分なんですが、実車資料見ながら追加する場合でも、ちゃんと当該箇所にモールドが整形されてるんす。

我ながら惜しむらくはヘッドカバーのFERRARIロゴ。ブラック塗装にロゴ部分の塗装を剥がしたんだけど、ロゴのモールドがヤワくて巧く形に出来なかった。実は、手持ちのCLAZY MODELERS製のFERRARIロゴのインレットセットの中に、丁度良いサイズのロゴがある事に後なって気が付いた。

なんで最初に気付かなかったのやら。色々素材をストックしてるんですが、問題なのは何を所有してるかを失念しまくってることですな。

フューエルポンプ、フューエルデリバリー&インジェクターもちゃんとパーツになってます。各インジェクターへの配線は流石に省略されていたので、

帯板と線材でケーブルモールとケーブルを追加。また、ボックスの後部側には、真鍮管を組み合わせて赤アルマイト風に塗装した電送ケーブル集合管を自作して追加。

ファンネルボックス左側面にはケーブルとケーブルコネクタを追加。キットには、このコネクタまでパーツ化されてるんですが、なんせメタルパーツで用意されていますんで、

意気込みは買うけど精度の面で問題大あり。なので、ホビーデザインのコネクタを使ってみました。