このキットに限らずF1物で一番面倒くさいくせに一番目に付く前後のウィングを組んでみます。

アイルトン・セナとローランド・ラッツェンバーガーの事故があった94年以降、エンジンパワーやハイテク制御懸架装置など速さに直結する要素を殆ど禁止されていた中で、空力面の開発が重要視されていく訳ですが、その過程で前後のウィングの形状が非常に複雑になっていく事になります。

この412T2に限らず、多段構造+三次曲面フラップ等、見た目には面白いものの模型製作から見た場合には、組み立てが非常に面倒くさくなっていきました。

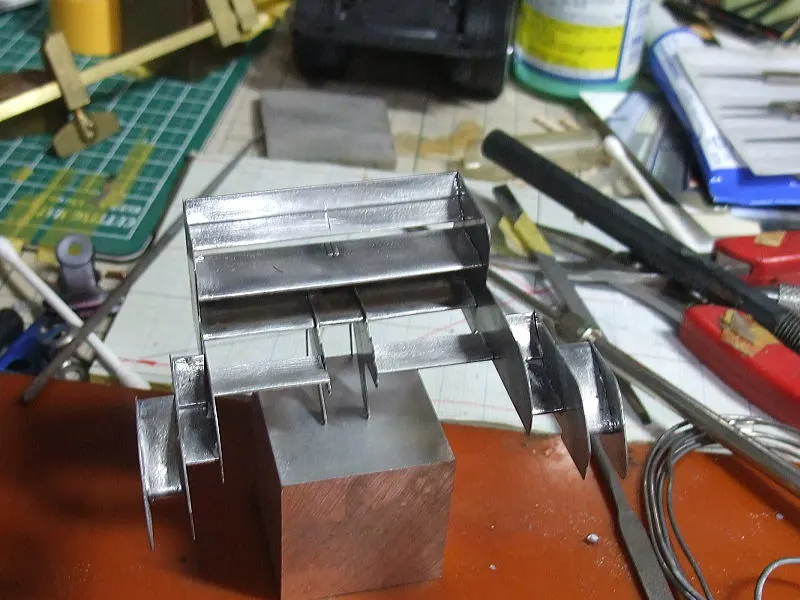

っつー事で、ナカナカに面倒くさい形状のリアウィングから。

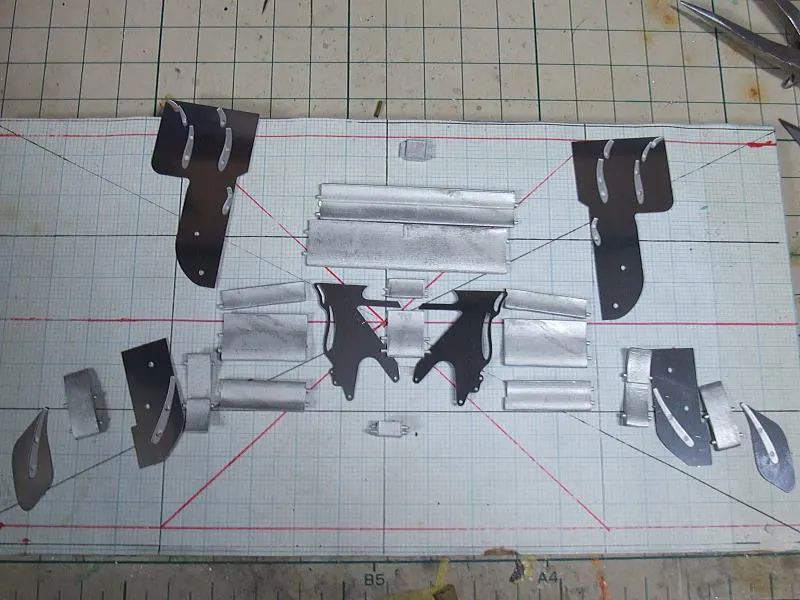

センターステーがギアボックスを挟む形状で2枚、翼端板がメイン2枚子供2枚孫2枚の計6枚、エレメントが下段2+2枚メイン1枚フラップ2枚に子供4枚孫2枚、合計12枚。

ただ、エレメントの内、フラップの2枚と子供の2枚は一体成型で抜かれているので実際のエレメントパーツは10枚なんだけど、ステーの形状の都合で下段2枚は3分割されていてここが6枚になっちゃうので結局エレメントパーツ数の実際は14枚ということになっとるのであります。

ややこしそうでありましょう?組み立てはマジややこしかったです。どういう順番で組み上げるか試行錯誤の繰り返し。

で、これら総数20パーツ構成(実際にはオイルクーラーやテールランプなどオマケがあるので、このセクターだけで23パーツ構成)を水平垂直を気にしながらシッカリ組むには、塗装前のハンダ付けが最適かなと考えた。

もしこれがビビッドなボディーカラーで派手に染められているなら研ぎ出しの利便性も考えて塗装後の接着も考えたんだけど、フラップ以外はカーボン地にスポンサーロゴという事で強度の方を優先しました。また、このキットの翼端板のエッチングのダボ穴が、もう「ここからハンダを流してね」と言わんばかりの大穴になっとりまして、手っ取り早かったというのもある。この大穴、逆に言えば接着剤使う御仁には非常に迷惑な穴でもある。

で、先ずは一番大事なウィングステーと下段のエレメントを組み付けていく。一番大事な上に、実はココが一番組みづらかったです。

ここさえ済んだら後はすんなり行くんですが、先述の通り三分割構造のお陰で手間掛かりました。

先ず2枚のセンターステーに下段エレメントの中央部にあたる2枚を挟んでハンダ付け。

そして、その左右に装着する4枚の内、全ての根幹を為す下段メインの左右をセンターステー部とメインの翼端板とで挟んでハンダ付け。

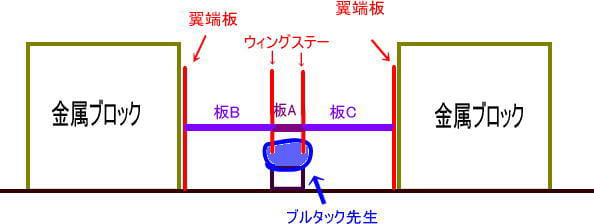

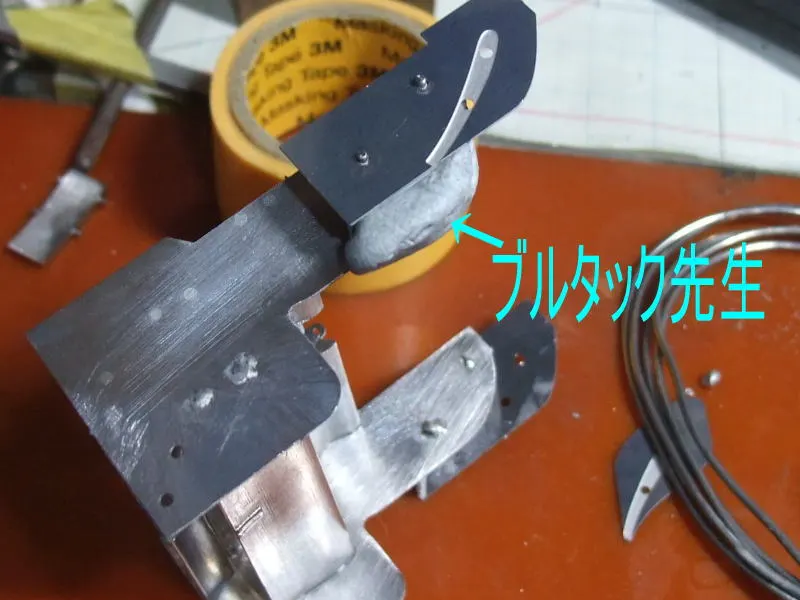

ちゃんと水平になり、仰角も中央部と左右でちぐはぐにならないようブルタックを使って微調整しつつ金属ブロックで挟んでハンダ付け。

次に小さい方の下段エレメント左右を、やはり中央部のエレメントと仰角を合わせつつハンダ付け。

ここが解決すると、リアウィングのハンダ付けの山場を越えたと言っても良いかと思います。まさにブルタック空中戦でした。

恐らくブルタックのメーカーサイドもこんな使い方は想定してないと思うんですが、あまりに便利なので先生と呼んでる。田舎じゃ何処にも売ってないので随分前に纏め買いしてストックしてるんだけど、保管方法がいいかげんだと変質してデロデロになるので注意。

エレメントパーツのダボ位置と翼端板の大穴の位置は非常に正確になってますんで、エレメント組み付け時に翼端板の大穴から飛び出したダボにステン用フラックスを塗って、半田ごて当ててダボを融かしてやれば穴埋めと接着強度アップで一石二鳥。ミスると一気にエレメントが融ける(ダボとエレメントの融点が同じ)という諸刃の剣でもある。

あとは黙々とエレメントを装着し、子供、孫と順々に処理していきます。この際に、ブルタック先生をエレメントの表にペッタリ隙間無く貼り付けてから、翼端板の大穴にハンダを流してやりますと、ウッカリ表にハンダが流れ出て、磨きにくいとこがハンダでモッコリという事態を防げます。

ハンダを裏から流す際も同様の処置を施しておりまして、ハンダ付けの際に先生の登場をやたら御願いする理由の一つだったりします。

ステンレスは熱伝導が悪く、ハンダ付けの際にパーツに熱を入れるのに苦労するんですが、このリアウィングのように沢山のパーツを組み上げていく際には、逆にその熱伝導の悪さのお陰で、組み上げ途中に既にハンダ付けした部分のハンダを融かしてパーツが外れてしまう様なトラブルが出にくい様です。

仮組み→ハンダ付け→フラックス洗浄→ヤスリ掛けの一連の作業を、エレメント一枚毎に繰り返していくのは少々面倒ですが、このキットの場合は最初に苦労させられた下段の三分割エレメント以外はサクサク組むことが出来ました。

フラップや子供ウィングの2段エレメントなんかは切断して二枚に分けたくなりそうですが、造形が非常にシャープでメリハリが効いているため、段の分かれ目を細彫り鏨(BMCのZEROを使用)で深めに彫ったのみです。

組む前は「これは相当面倒くさいぞ」と思ってたんですが、いざ組んでみると思いの外サクサク組めて拍子抜け。フロントウィングはどうでしょうか。

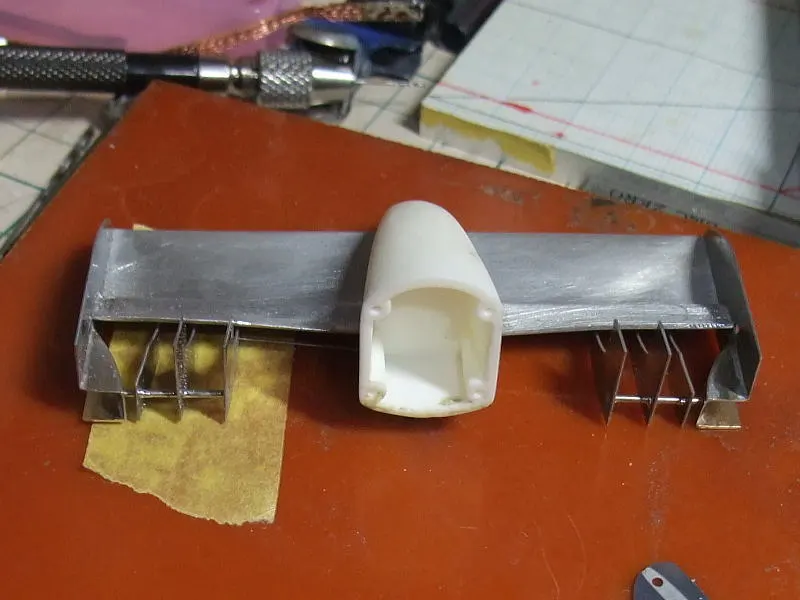

フロントウィングはノーズにベタ付けとなっとりまして、水平垂直の確認にノーズが不可欠ということで、先にモノコックとノーズの接合を処理しておきました。

キットにはフロントノーズを外した際に見えるブレーキ関連の補器類もパーツになってるんですが、ここは固定で仕上げるので全て省略する方向で。

一応今のところは分解可能状態なんですが、ノーズコーンを固定するとしたならば内部を作っても無駄に終わっちゃいますしね。今の時代なら極小のネオジム仕込むと両立出来てイイんだけど、当時は簡単には入手出来なかったので、キットの指定通りに4本の洋白線でピンを埋め込んでオシマイ。

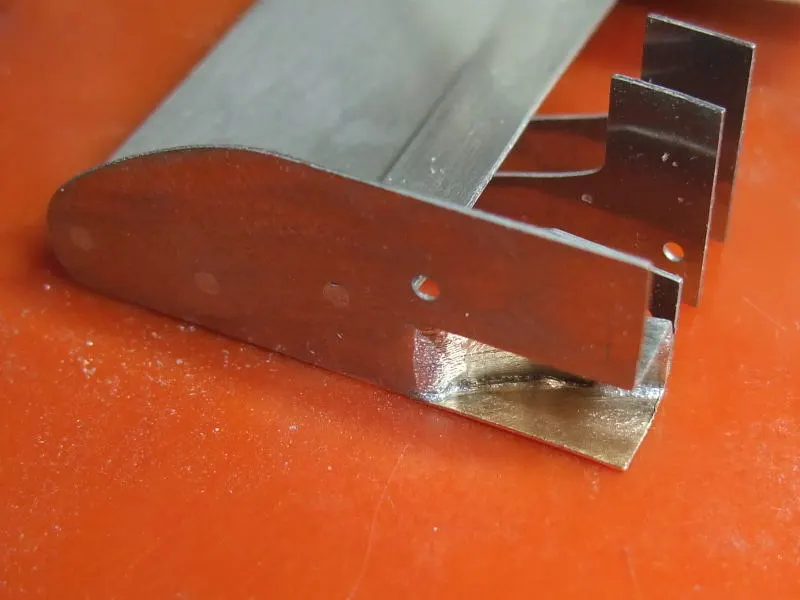

フロントウィングはメイン1枚、フラップ4枚、整流板6枚、翼端板2枚というのが基本構成。レジンのノーズパーツとの勘合も、ノーズ側のウィング取り付け部を若干削った程度でピッタシ。

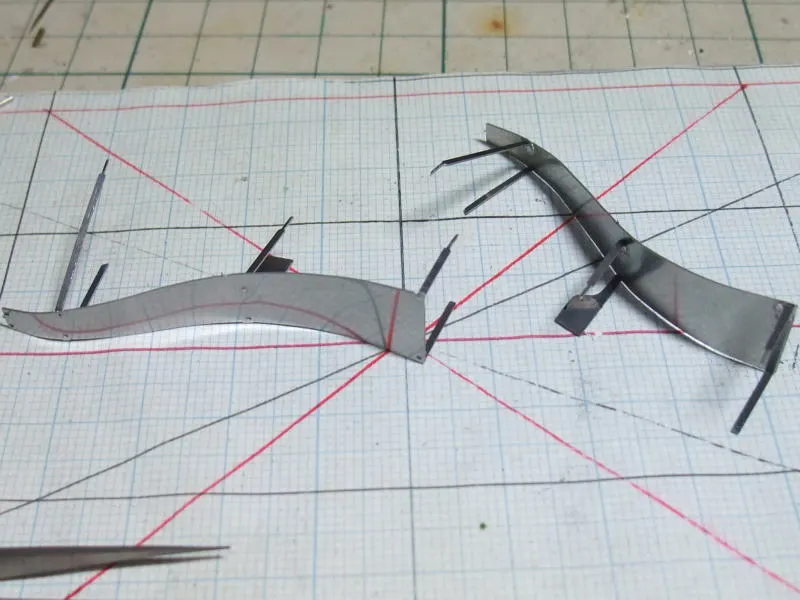

翼端板は一部がえぐれた形状になってんですが、エグレ方はレースによって複数種類があった模様。一応カナダ仕様ってキットですが、この翼端板部分のカナダ仕様がどうだったか、手持ち資料では見あたらなかったのでキットの形状のママ弄ってませんが、メタル製のエグレ部分だけは他のレース仕様で見られた「ボーテックスジェネレータをレギュレーションで禁止された後の悪あがき形状」になるよう洋白板と真鍮板を組み合わせて作り替えておきました。

左右計6枚ある整流板は、インストのガイドを参考にエッチングを曲げてやりまして、左右それぞれ3枚ずつある整流板をインスト指定通りに0.8mm洋白線で接続して一体化。

この際、エレメント本体と整流板は後々ばらせた方が楽なのでハンダ付けせず瞬間接着剤で仮固定してから洋白線のみをハンダ付けしてアセトン浸け。

出番が殆ど無く画像にも出てきてない一番上のフラップは、ノーズコーンパーツに差し込む構造なので本組みの時に現物合わせする事になります。上中下各板のクリアランスは、かなりタイトになってまして、この部分の調整は板が三次曲面であることも手伝ってリアよりは少々面倒でした。

バージボードはインストのガイドを参考に曲げを付けてステーをハンダ付け。曲げる際には、昔F-1をよく作ってた頃の曲げ治具の定番、リポ○タンDの瓶を使って曲げてやると曲げやすいです。

リアのディフューザーを曲げるときに焼き鈍しをしてみたけどステン相手では大して効果がなかったので(寧ろ焼けた酸化膜がハンダ付けの際に邪魔)焼かずにそのまま曲げてます。

画像にちょこっとだけ写ってるピンセットは、最近使い始めたRUBISのチタン製の精密ピンセットなんですが、このバージボードのステーの様な細くてハンダ付けしにくいパーツをハンダ付けする際には

・熱に強い

・合わせがシッカリしててパーツがずれない

・耐腐食性が高く、ハンダ付け用のフラックス位ならスルー

と非常に使いやすかったです。

エンジンカウルのオイルクーラーが顔を覗かせるNACAダクトの天板も真鍮板をハンダ付け。キットにもステンエッチングが用意されてはいるんですが、他の部分は寸法エラーとか皆無に等しい本キットに於いて、何故か長すぎる上に、ステンの硬さとハンダ付けのしにくさが災いしましたんで、削りやすく熱も入れやすい真鍮板に変更しました。

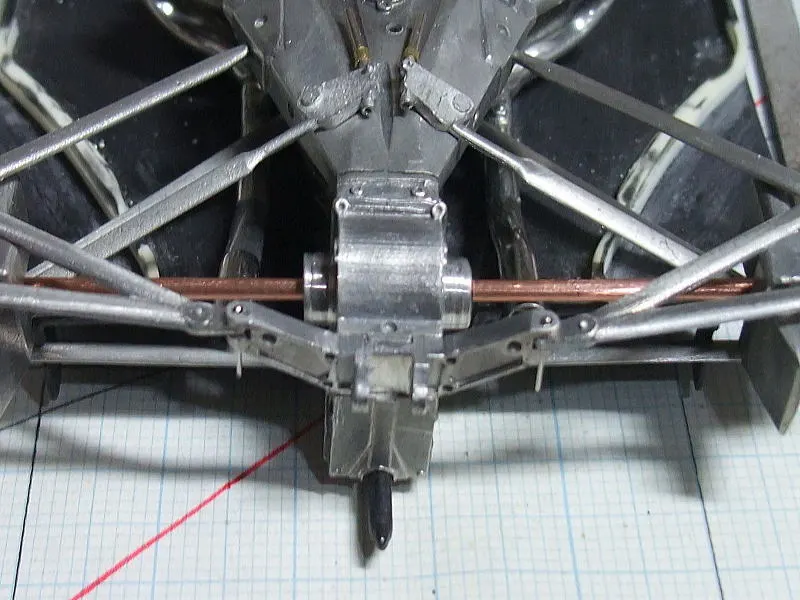

ドライブシャフトは銅線に交換し、デフとの結合部はキットパーツをドリルレースで形状修正。

左右にブーツも付くんだけど、この時点では未工作。

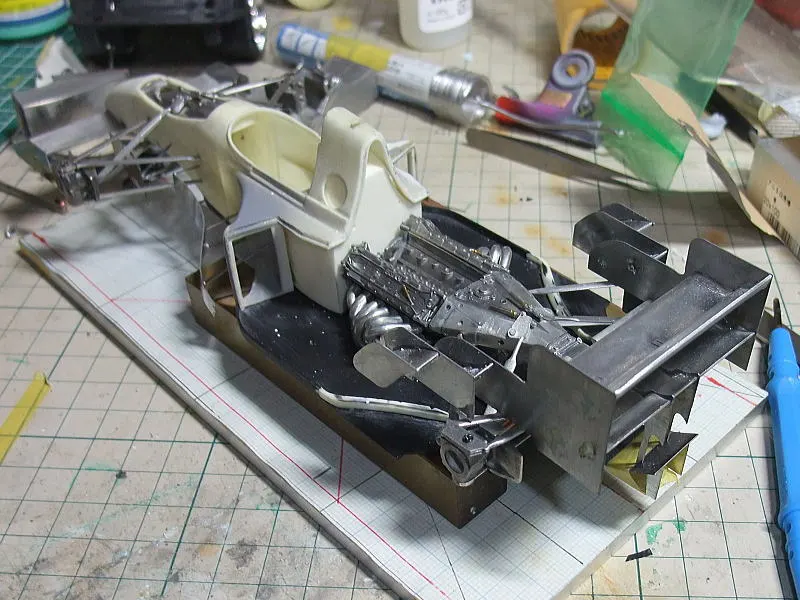

っつー事で、ウィングやサスペンション等、全体的な仮組みで必要な部品が概ね揃ったので、一回全部組み込んでみました。

リアセクションは、レジン製の両サイドのカウル後部がリアウィングと干渉してエンジンカウルが閉められなくなるという事態が発覚し、干渉しないように削ったりしてたら今度は削りすぎた部分が出てきてポリパテ盛って調整。

ここまで来て漸く気付いたんですが、リアウィングとサスペンションとカウルの関係は非常に密接であり乍ら、全部組み込んで調整しようとすると非常に困難だったので、カウルとリアウィング、カウルとサスペンション、そしてサスペンションとリアウィングをそれぞれ別途仮組みして調整を入れ、最終的に辻褄が合う様に持って行くのが良さそうです。

・アップライトを上下アームで挟む(ロワアームは緩め)

・プッシュロッドをロアアームの穴に滑り込ませる

・カウルを前方ロワアームに通し

・上下アームををギアボックスに固定し

・ドライブシャフトを装着し

・仮留め状態のアップライトとロワアームを本締め

・スタビライザーを装着し

・リアウィングをギアボックスに固定し

・ギアボックス左右のオイルクーラーと共にカウル後部を建て付け

・配管配線を済ませ

・リアウィングステー左右に挟まれるクーラーとテールランプパーツを装着

リアウィングを先組みした事と、サイドカウル後部を上下分断したことの影響で、上記の順番を守らないと組み立てで詰みます(笑。特にリアウィングのギアボックスへの装着は、アルミ製の4本のリベットを打ち込んで固定するという凝った構造になってまして、これが非常に込み入ったところに打ち込むようになってまして、この仮組みの時点でも既にイライラムキーーッとなります。

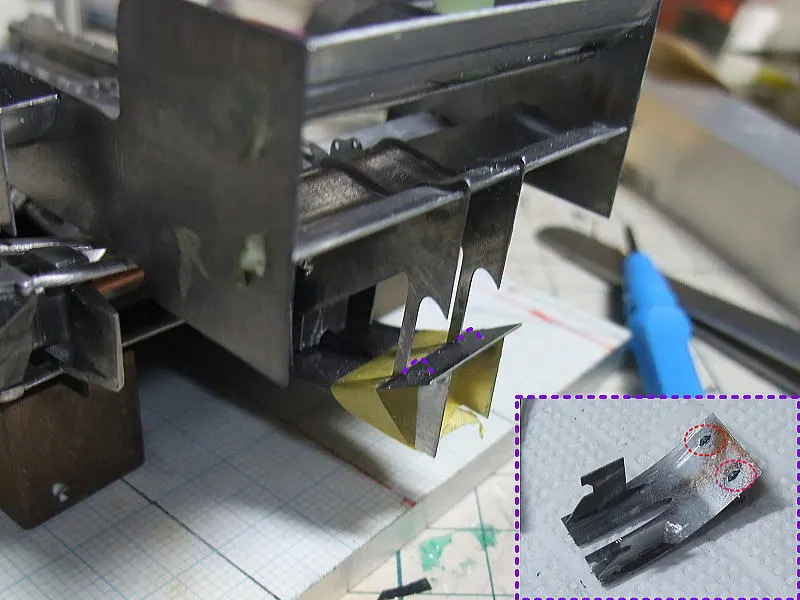

また、以前組んでセンタートンネルのエッチングも、リアウィングとこのトンネル部分を接続する部分が寸法的にズレてましたんで(小図の赤丸部分)、センタートンネル側を全部削り取っておきました。

最初自分が何処かでミスしたのかと色々検証してみたんですが、どうやらヒロのサンプル完成画像でも此所は盛大にずれてましたんで、キットパーツ側の問題の様です

前部分で面倒くさいのは片側二枚ずつあるバージボードの組み付けでありまして、特にサスアームが貫通する前側の小さなボードは、フロントロワアームとのクリアランスが思ったよりもタイトでありまして、これの調整にかなり時間を費やしました。

・アップライトを上下アームで挟む(ロワアームの締め付けは緩めで)

・プッシュロッドをロワアームに差し込む(接着しないこと)

・前方のボードを前ロワアームに通す

・アッパーアーム及びロワアームをモノコックに差し込む際に同時にボードもモノコックに差し込む

・プッシュロッドをモノコックに固定

・ロワアームとアップライトの固定を本締め

・後方のバージボードを装着

・ステアリングロッド装着

この順番を違えると詰みそうになるので順番厳守。

っつーことで、これで一通り組み込める様になりました。見た目はオーソドックスで質素に見えて、実はかなりパズルチックな構造になってて面白いキットです。

次回からは各部のブラッシュアップとディテールアップを施していきたいと思います。結構組み立て優先で省かれてたり簡素化されてる部分が出てきましたんで、やる事は意外と多いかも。