前回まででサス関係の目処が付いたので、今回からエンジン&ギアボックス周辺の冷却系に作業は移行。

先ずはラジエターからの配管。プラモでもこういうのって収まりが悪い場合が多いわけですが、このキットの場合メタルという材質の特性のお陰で、エンジン側の配管取り付け部に収まるように、微妙に配管を曲げて調節することでピッタリ合わせれば良いだけ。寸法はピッタリ合ってました。スタジオとかなら九分九厘採寸し直して自作パーツに交換となるところですが、全く以て拍子抜け。

ただ、ラジエターパネルへの配管の固定は、仮組みや調節等を考えると接着剤では心許ないのでハンダ付けで固定してます。四つの配管の内1本だけは、配管が途中までしか再現されていないので、資料と付き合わせて継ぎ足しすかそのままで行けるか見極めが必要。

こういうメタルにメタルをハンダ付けで接合する際、今回のように相手が簡単に溶けて消えちゃいそうな小さいパーツの時に重宝するのが

メイクアップのメタル工作用低温融解ハンダ。もっと低温で融けちゃう低温ハンダも持ってますが、あっちはメタルとの融解温度差があまりに大きくて今回のように或る程度強度も欲しい箇所には使いにくい。

メイクのは融解温度は低いけど、メタルもチョビッと融けるくらいが丁度良い温度なのでこういう細かい作業では重宝します。メイクの低温ハンダは盛りつけ用のAと接合用のBが有りますが、ここで言ってるのはB型の方の話。

専用のフラックスを用いて使うので、継ぎ目消しが必要な箇所に使うと後で引けてしまう可能性もありますが、今回のような作業では便利なマテリアルです。ただ、高級ミニカーブランド&ショップになっちゃってるメイクアップは、今でもこういうの流通させてくれてるんですかね。私は田舎住まいなのでワカリマセン。

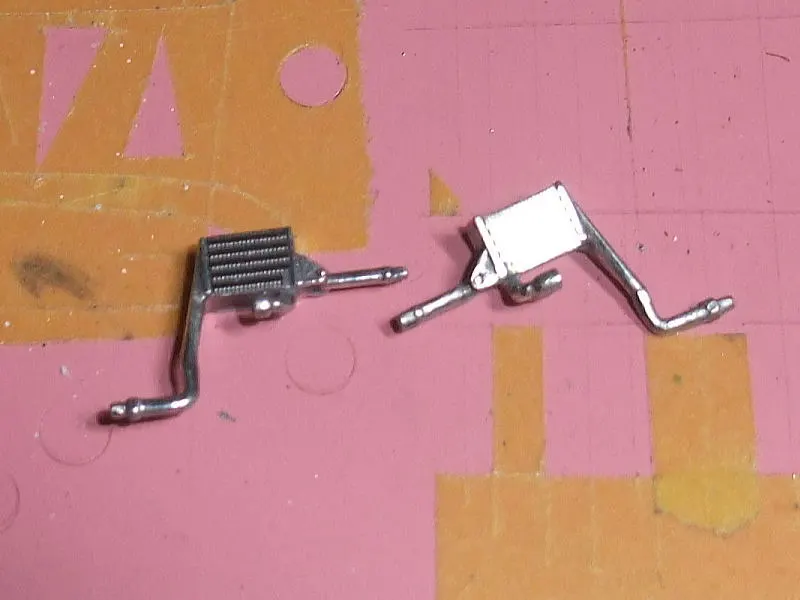

ギアボックス脇のオイルクーラー。キットのパーツは造形も中々シャープで、メッシュ部分は極薄のゲートレスエッチングを貼り付ける様になってて、これまた寸法はものの見事にピッタリで言うこと無し。

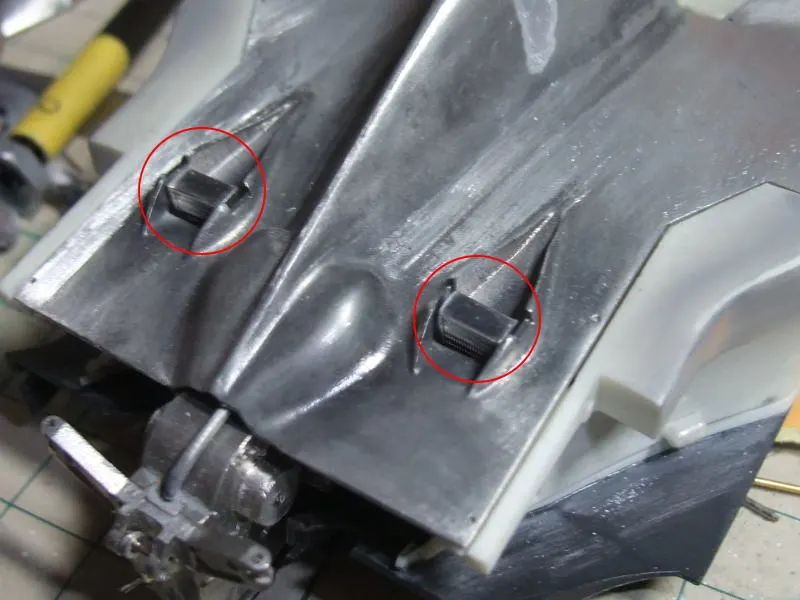

このギアボックス両脇の二個並列のオイルクーラーは、ギアボックスとサスアーム周辺のカウル部分とで挟む構造になってまして、おまけにエンジンカウルのNACAダクトとの位置合わせもしなければなりませんが、キット指定通りで組み上げるなら、これまたピッタシ所定位置に納まります。ただ、今回は、カウルの両サイド後半部を上下に分割した影響で、所定位置に納めるために手間取るハメになりました。

↑レジン製のサイドカウルの下辺を実写同様の分割とするべく切断してアンダートレー側に接着したのですが、よーーく考えて設計されてるキットにこういう事すると、簡単に組み立て精度のバランスが崩壊し作業量がどんどん増えていく罠。コレをやったお陰で先のオイルクーラーのパーツは、

エンジンカウルからも顔を出すようになってるので、位置決めが中々面倒なんです。ただし、もし先述のサイドカウル切断作業をしていなければ、これらは一発で位置決め可能な設計になってます。一体化してたのは、ちゃんと設計者側なりの事情があったんですね。

メタルパーツを瞬着で接着してズレや傾きを確認してはアセトンへドボンして分解を繰り返し、ラジエター周りやオイルクーラーやサイドカウルの位置関係や干渉、更にオイルクーラーのアッパーカウルからの飛び出し位置なんかを何度も微調整。

手間は掛かりましたが、キチンと収まってしまえば何事も無かったかのように理路整然。メタルパーツは、瞬間接着剤でカッツリ固定しながら組み進めれば、後でアセトンで綺麗にバラせてしまえるから、このオイルクーラーの建て付けのように、かなり本番に近い組み付けを何度もトライエラー繰り返せるのが利点でもあります。

で、オイルクーラーとエンジンカウルを合わせてるときに気付いたのが、エンジンカウル成型時に削りすぎたのか、それとも二年以上机の上で放置プレイしたのでレジン側が縮んだのか、モノコックとエンジンカウルの接合部に0.4~0.5mm程度のそこそこ広い隙間が出来てしまっていたので、カウル側の長さの足りない部分を洋白戦を半田付けして延長。

昔、1/43界の偉人が教えてくれた手法の1つで、0.3mm洋白線や0.5×0.2mmの洋白帯金をカウルの接合ラインにそってブルタックで介助させつつハンダ付けしてやると、エッジを極薄に出来る上にラインも真っ直ぐに出来るのが利点。

↑レジン製モノコックとメタル製リアカウルという異素材を組み合わせることもあって、嵌合部分は全てこの手法を使って整えてます。

半田付け作業を始めたので、ついでに他の半田付けが必要な作業を粛々と進める。先ずは、排気管をやっつけようってのをメインにて。

と、その前に、センタートンネル部分が配管作業の際に必要になってくるのでここで組み立て。全てエッチングパーツなのでハンダで組み上げて飛び出したダボを削り取っておく。少々硬いエッチングなので、跳ね上げのカーブは焼き鈍してから印鑑押すときに使うゴム板の上で丸棒でグリグリ押し曲げる。

で、ハンダ付けしたんだけどなんか非常に付きが悪い。アシ付けけもしたのになーと「?」だったんですが、どうやらステンパーツが一部ステンエッチングだったらしい。と言うのも、ステンレス専用フラックスを流すとハンダ付け出来たんですね。

何だかんだで組み上がった物をアンダーパネルに仮組みしてみたんですが、これまた何もかもピッタリに出来てます。ヒロのはホント、パーツの寸法シッカリしてるな~。この部分は実車も別パネルなので最適なパーツ割かと思います。

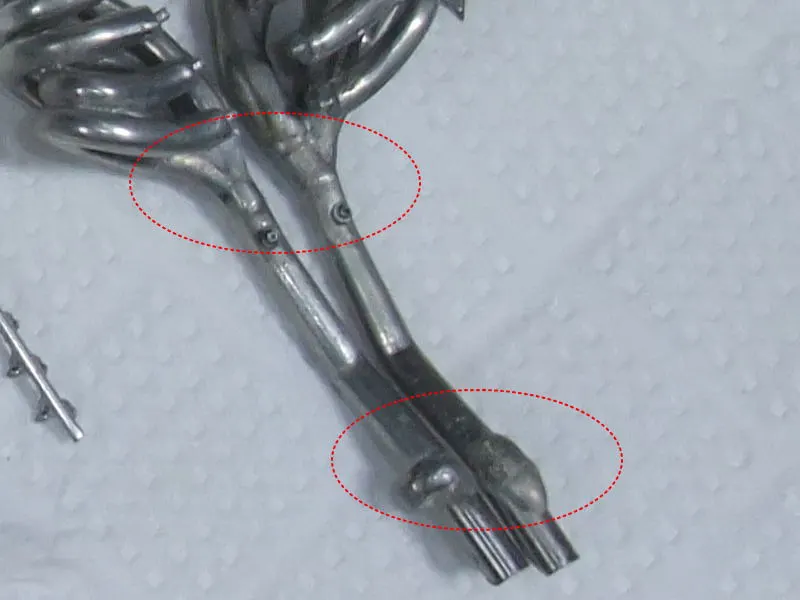

さて、次は排気管。キットでは排気管は3ピース構造になってるんですが、厄介なのは後端のマフラーエンド部分。前に紹介したとおり、ここだけアルミ製の挽き物パーツが用意されてるんですが、なんせアルミなのでメタル部分の質感とあまりに違いすぎるし、ハンダが効かないのでって事で接着しようかと思えども、今後アセトンに浸けて分解する必要が何度出てくるか判らないので、キットのアルミ製パーツと同じ寸法&形状のものをステン管から削り出し、それを排気管にハンダ付けしてみました。ホントはハンダやメタルの質感には洋白辺りが丁度良いんですが、洋白素材の管は丸めて作るしか無さそうなのでステンにて。どうしても接合面に素材の境目が出てしまうんだけど、そこは後から焼け色入れる時の塗装で誤魔化そうかと。最後に排気管全体をシリコンバフや羊毛バフを使って可能な限り磨き上げて完成。

冷却系配管や排気管の作業が済んだことで、エンジン&ギアボックスの基礎部分が漸く片付いた。

これにてキットに入ってるエンジン及びギアボックス周辺のパーツは一通り組み込めたことになりますんで、ここからは追加工作及びその下準備を開始することになります。

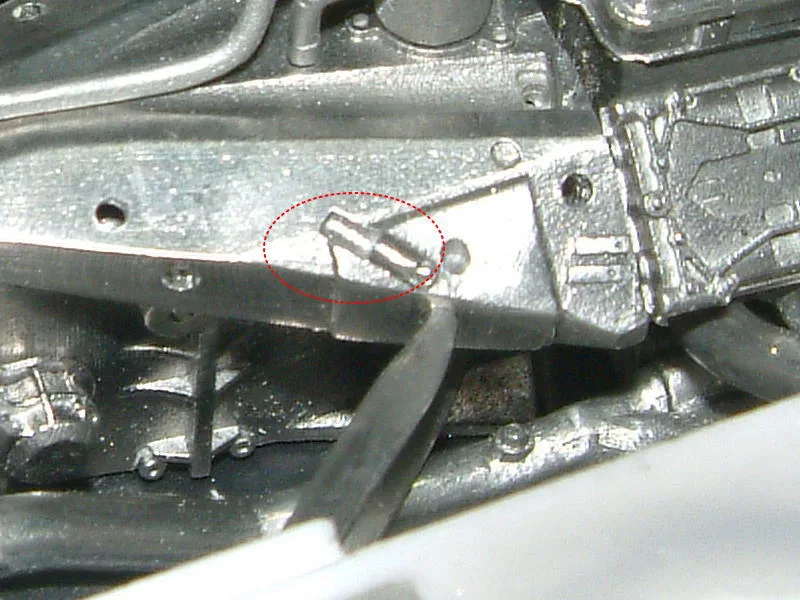

先ずはAct.4で存在が謎だったリアサスプッシュロッドのベルクランクから出てたり出てなかったりしてたロッドを

どうしようか考えてた謎のロッドですが、結局前後共に使わないことにしました。で、省くとなるとフロントは接続用の基部のモールドを削るだけで良いんですが、

リアは基部だけじゃなくご丁寧にロッドが真っ直ぐ入るように凹みまで入れてくれてますんで、ココは一旦メタルを溶かして凹みを埋めて何事もなかったように処理しておきました。

配線配管の類は、最終的に這わせると浮いたり曲げにくかったりして不自然になりがちので、この時点でどう這わせるかを全部考えておいて、下準備が必要な物はココで準備作業を仕込んでおいた方が良いです。

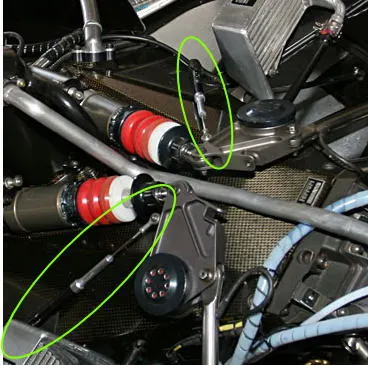

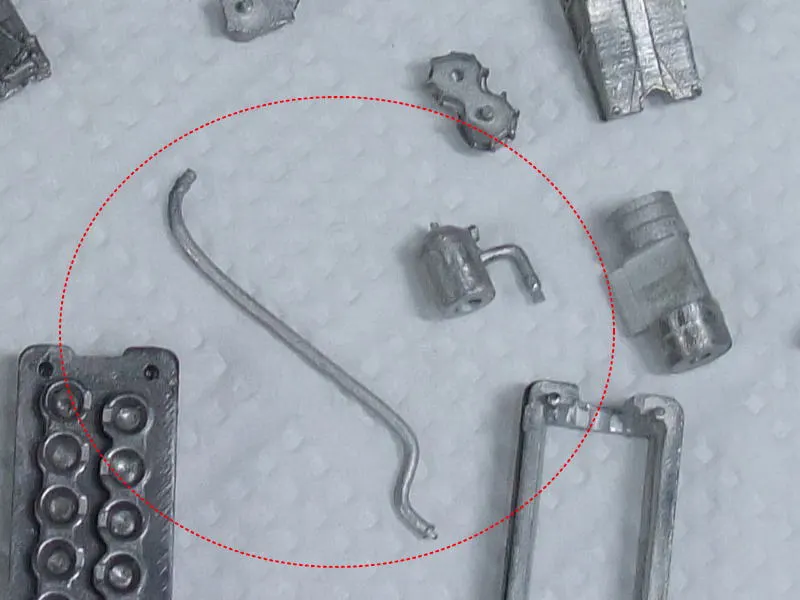

先ず、キットのオイルクーラーからは配管が2本出ているんですが、実際は4本。また、キットパーツの配管はメタル成型なので全て置き換えることにします。寸法がシッカリしてるのでキットパーツを採寸して、同寸法になるように真鍮線やアルミ管を切り出して交換。

で、後の足らない他の2本ですが、インストだとエンジンとギアボックスの間から出てきてヘッドカバーに差し込むよう指示されてる配線が、実はオイルクーラーからヘッドカバーに入る画像しか

見あたらないのでこれを追加してやります。

ヘッドカバー側もオイルタンク側も0.5mmの洋白線を仕込みまして、そこにユニオンを使って接続ジョイントにします。ヘッドカバー側はホーステンショナーがあるのでユニオン+真鍮管にて。

最終的にはこの両者を0.6~0.8mm程度の外形の部材で繋いでホースにすることになります。

で、早速オイルタンクに増設したジョイントの位置が低すぎるみたいです。実車画像を参照して位置決めしたんですが、この位置だと他の配線を通すことが出来なくなってしまいますんで、アセトンドボンからやり直し。

F1のフルディテールだと、殆どの場合カウルを被せても外観の辻褄が合うようにと、エンジンやミッションは若干小さく設計されてる場合が殆どなので、実車画像を資料にしてもあくまで参照にして現物合わせでアレンジしていかないとイカン訳ですが、ここらはセンスのある人はパスパス決め撃ち出来るらしいんですが、私はそんなセンス持ってないから愚直に組んでバラしての繰り返しである。

同様の事情で、使用する線材も自分が「このサイズだ!」と思ったサイズより1サイズ小さい物を選択するようにしてます。要するに自分の目を信用してはいけないと言うことかと。