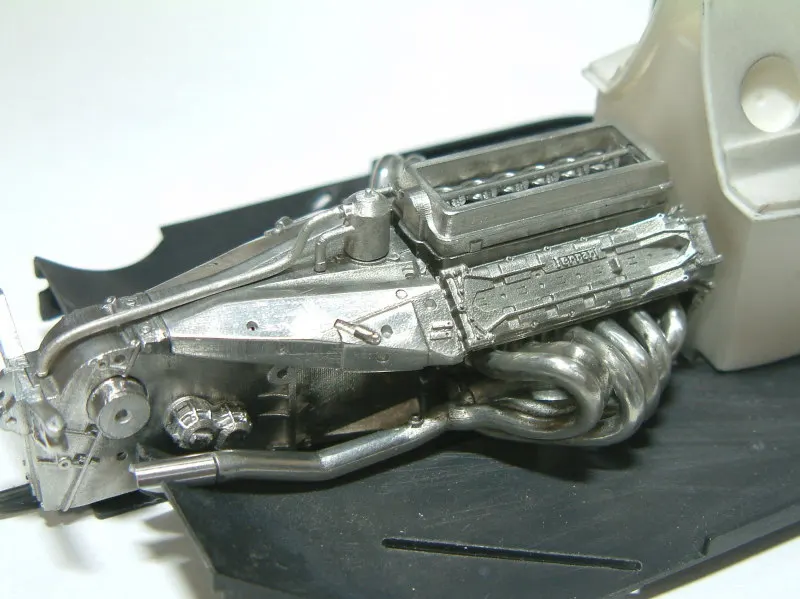

さて、412T2。エンジンとギアボックスの主要なパーツを仮組みしてみました。

パーツの設計そのものも細かいんですが、パーツの合いが非常に良いです。今回の作業の範囲だと為夫レベル。

根幹になるエンジンブロックとギアボックス本体は、今後仮組みの度にバラすと意味がないので,軸線をキチッと整えてハンダ付けして組んでます。パーツの合いが良いのは良いけど、摺り合わせのために面取りするだけで隙間が空いてしまうパチピタ状態。なので接着面等は削りすぎに要注意なくらいです。

ガレージキットのパーツとして使おうか自作しようか悩む率の高いエキパイも大した摺り合わせも要らずにピタピタ決まります。モールドもシッカリしていて、旧来のガレキのように一本一本ばらけて見えるような見掛けフェイクを施す必要さえ感じません。ただ、集合部以降の部分は、実車に比して少し細い気がします。実車はもっと露骨にオーバル断面なんすよね。調子ぶっこいて原型切削時の切削痕とかパーティングラインを消すついでに、軽くバフ掛けまでしてみましたが、これだけ出来てれば置き換えようなんて気には更々なりませんです。

シャーシに乗っけてみたら、シャーシ側にエンジン固定用の凸が用意されていて、これまた微調整でマウント◎。合いの良さに、お前は為夫か?っつーのを連呼してしまいます。

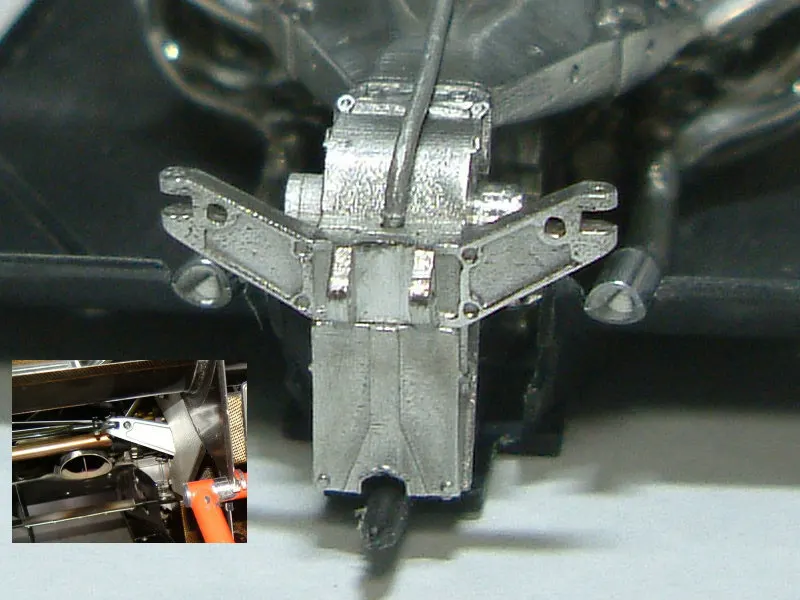

吸気用のBOX部分には直噴インジェクターとカーボン製ファンネルが装備されてます。

インジェクターなんぞは、この手のガレキでパーツとして用意されていても、概ねガタガタgdgdで

とても使い物にならず自作交換されてしまうパーツランキング上位の常連ですが、このキットのは使えます。

バリ落として若干の歪みを矯正して真鍮ブラシ→バフ掛けで充分。インジェクターのモールドも繊細で全然マトモ。ただ、メイン配管上を這う様に設置されてる配線とコネクタが丸ごとオミットされてるので、見た目バランス的にそれを自作追加してやらねばなりません。

エアファンネルも、バフとシリコンポイントで磨いてやるだけで問題なし。実車はカーボン製のファンネルにステンのスリーブが打ち込まれているので、後はデカール貼り込んで処理します。

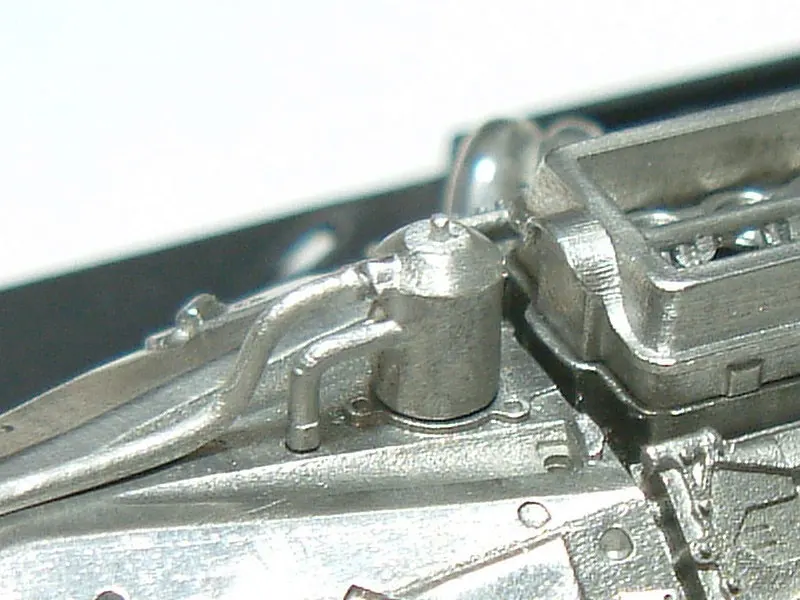

オイルタンクは微妙。機械切削の跡がクッキリで削って表面が綺麗になる頃にはちょっとダレて来る。ついでに配管基部もエンジンヘッド方向への物が二本足りないので、ここはタンクごと自作しようかと思ってます。

後部方向への既存の二本の配管は、寸法がピッタシ。作り直すにしてもそのまんま実寸ゲージとして使えます。

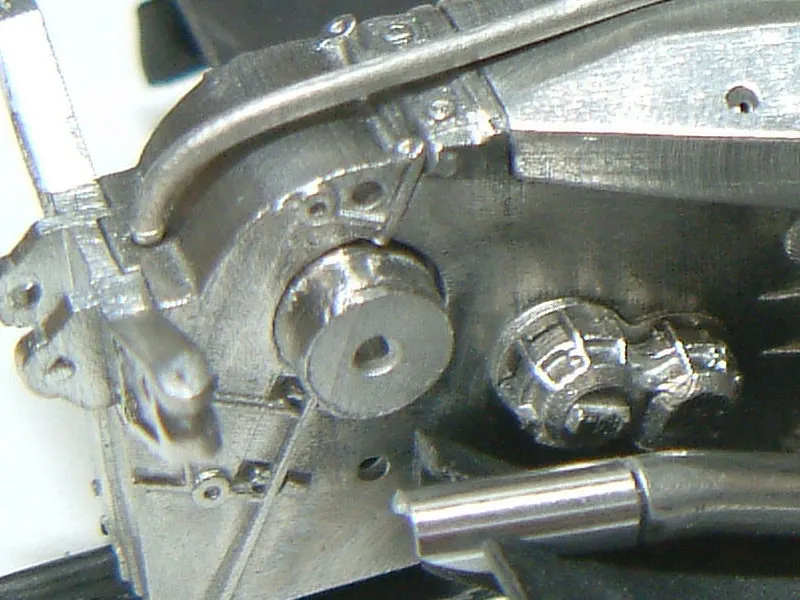

完成すると入り組んじゃって非常に判りにくくなるであろうギアボックス後部もかなり正確なモールディング。ただしドラシャの基部が、またも機械切削の跡もしくは原型の積層痕?でとても使えた代物ではない。なので、ここもドリルレースか何かでパーツそのものを置き換えることになります。このキットは、この手の切削痕がアチコチで悪さをしていて、この点だけは余計な手間が掛かります。小さなパーツだと、切削痕を消して面を整える前にパーツが角落ちしたりプレスラインがダルくなっちゃいます(それくらい削る必要があるということ)。

マフラーエンド部だけアルミ挽物パーツになってますが、どうも形状が実車と比すると違うっぽい。っつーか、ここだけアルミでもマフラー本体がメタルパーツなのでハンダ付けして継ぎ目を均すことが出来ない。

なので、真鍮管かステン管で作り直すことになりそう。そんとき内部のセパレーターも作っておこうと思います。

臓物の基部の仮組みが出来たので、ちょっと試しにエンジンカウルやら何やら仮組みしてみたんですが、前回の製作記で苦言を呈したエンジンカウルの形状の難点ですが、どうやら臓物を収めるために

実車ほど後部に傾斜が付けられなかった模様。ダンパーとか配線とか考えるとクリアランスがギリギリです。

フルディテールは、臓物の作り込みよりも、カウル類のフィッティングが大変な場合が殆どなんですがそれを緩和するためにカウル形状は妥協したって感じかな?