次にもう一個くらい手を付けようかと、庭の物置のフェラーリ&レジメタガレキ積み棚を漁ってみた。フェラーリにまだエンツォの魂が残っていた頃は、フェラーリのプラモも色々巷に存在してたんだが、餓鬼道に堕ちた駄馬は我らに唾吐いて去ってったわけで、今後はこの棚に新メンバーが増えて困ることは無いんだろうけど、それはそれで寂しい話。

で、我ながら久々にこの開かずの扉(笑)を開けてみたが、下段に積んでるガレキF1、残りの余生で片付けるのは絶対無理だな~とか考えつつチョイスしたのがハセガワのフェラーリ328GTB。

箱絵が横レイアウトの初期ロット。再販で箱絵が縦構図になり、再々版はフェラーリ指定の黒箱仕様となりましたが、今回引っ張り出してきたのは横構図の初期ロット。ウチには初版と一回目の再版分とがストックしてるんですが、この328のキットは初版以降永らく絶版になってて、まだネットも無い時代にも関わらず、模型雑誌の売ります買いますコーナーで結構なプレ値が付いてた名作キット。あくまで当時としてはだけど。ただ、この初期ロットでさえバリ・ヒケのオンパレードなので、再版分は更にこの辺りの処理が面倒くさいかも知れませんね。モールドも浅いので全面的に彫り直し、黒サフ吹いてヒケとうねりとパーティングラインをゴッソリ落としました。表面処理が若干面倒とはいえど、パーツがゴテゴテ多いわけでも無く、改めて仮組してみたら意外なほど簡単に形になりました。

一々画像に残してなかったんだけど、シャーシやクリアパーツとの相性も時代の割に良い感じの勘合。近年はスライド金型が当然になってるけど、この時代はそうではなかったから、メーカーのやる気は十二分だったんだと思います。

ボディーはハセガワらしくスジボリが貧弱且つ浅いので彫り直し、金型の都合でスッカスカになってるドアの特徴的なインテイクの奥に吸気ダクトをエポパテで増設したくらいで済ませてます

前後バンパーは、これまた金型の都合で別パーツになってるんですが、それでも今時のフェラーリから見れば、実にシンプルなデザインです。ウチには初版と一回目の再版分とがストックしてるんですが、この328のキットは初版以降永らく絶版になってて、まだネットも無い時代にも関わらず、模型雑誌の売ります買いますコーナーで結構なプレ値が付いてた名作キット。あくまで当時としてはだけど。

ボディーの整形が済んだので、ロクに資料も見ずに塗装に突入。GTBとGTSそれぞれ複数積んでるので、気楽にストレート組する方向で。

実車の328は、ちょいと前まではセコハン市場で1000万以下でも良コンディションの個体が流通してたけど気が付くとコロナ以降は2000万円以上に市場価値が跳ね上がってて驚いた。まぁ、これほど製造年から年月を経て、尚且つ低走行距離でありながら良コンディションを保つには相応のコストが掛かってるだろうから、一概に高いとは言えないんだけど、それでもこういうインデックス取引の様なボラリティはサス馬ですね。

さて、塗装。今回使用したのはフィニッシャーズのリッチレッド。こないだ塗料の棚整理してみたら、ここのリッチレッドとシルクレッド、ブライトレッドにディープレッドって辺りを思いの外ストックしてるのが解ったので、早速に使用してみました。

やや生赤寄りのモンザレッドって印象。クレオスのスーパーイタリアンレッドをオレンジ方向に一段彩度を上げた感じの赤。

下塗りは自家調色のパステルオレンジを使用しております。赤の乾燥後、クリアーを厚吹きして目下乾燥ブースでお休み中。

今回もシャーシの作業を先に片付けてからボディーワークという、所謂カー-モデルの効率的製作手順の逆で進めてるんだけど、

もしかすっと自分にはコッチの手順の方が性に合ってるかも。最終的な組上げの時に酷い目に遭う可能性が低くなるのがイイ気がする。

ボディーにクリア吹いて乾燥ブースに放り込んだら、内装とシャーシを始める。80年代後半に出でてきたキットだけに、内装もいたってシンプルな構成。この当時としては珍しくエッチングパーツが同梱されてるキットなんだけど、だからといってフジミエンスーみたいな路線を狙ったキットではないです。

インテリアだと、サイドブレーキやシートベルト関係が省略されてるけど、それらを自作して仕込むのがクリアランス的にも凄く簡単。

それでいて、何も仕込まなくてもモールドは正確なので塗り分けるだけで充分雰囲気は出る。

今回はサイドブレーキとベルトキャッチを加えて、シフトゲートはタミヤミトスのインレットに換装してみた。完成後全く見えなくなるシート裏の肉抜きは完全スルー。

キャッチ側は完成後も見えるから作ったけど、シートベルト本来完成後は見えない位置に有るので省略。

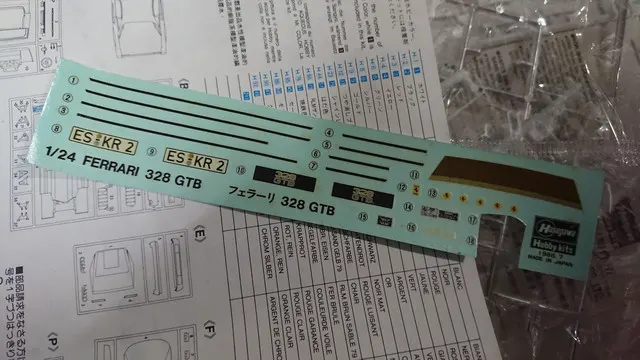

ホーンスイッチやメーター周りのデカールは、ダメ元で水に浸けたら予想通り粉砕されてしまった。

幸いメーターは何故かもう一種入ってたので(国仕様別?)、台紙ごと切り取ってPet板に印刷面を貼り、台紙の裏を薄く剥ぎ取ってメーターフードに仕込んでなんとかしました。結局完成すると見えないんですがね。

室内とエンジンルームの間の隔壁上部は、ここだけボディーカラーになるので塗装のし忘れに注意ですね。テスタロッサ系や308系など、キットによってはボディー以外のパーツにくっ付いてることが多いので、ウッカリやらかすポイントでもあります。

エンジン周りも程良い精密感。キットではエンジン部分は全てフラットアルミっぽいメッキで処理されてるけど、スライド金型とか贅沢な物が使われてるわけでもなく、同社の当時の飛行機キット同様に接着位置が曖昧な部分も多いので、ハイターでメッキを剥がして塗装で処理。

基本のシルバーはクレオスのスーパーファインシルバーを使い、エキマニはスーパーステンレス、その他はクレオスの8番とタミヤのフラットアルミにて。まだデスビとかプラグキャップとかに細かい色差しが残ってるけど、キットパーツだけで組めば大体画像の様な感じになる。

車両完成後もリアゲートのスリットからチラ見えするので、簡単に作るにしても省かない方がイイとは思う。

足回りは、ポリキャップを使うのに、マルチリンク構造のパーツの合わせは実は遊びだらけ。車高もリアだけちょいと高めなんだけど、漢の軸打ち1本繋ぎ(左右ハブセンターを途中の障壁となるシャーシやエンジンは全て貫通させ金属線で繋ぐ)か、ダンパーとナックルの取り付け位置調整で下げるかした方が良さそう。今回は何もせずそのまんまだが、元々のパーツの緩さを使って可能な限りは下げ調整してみました。

っつー事でサクッと完成。実はコレ、大昔に作ろうとして、パーツを少し切り出しエンジンとシャーシを何故か接着剤使って組んじゃってたところで放置されたお手つきキット。だから、製作時の画像が殆ど無いんです。20年以上前のお手つきキットを完成させるってのは、色々あって面白い。

面白いのは、当時の自分の技法技量が思い出されてね、しょーもない事で苦労しとるなぁとかネタが出てくる点かな。逆にタイヘンなのは、同じく当時の技法技量や当時のツールで、どうやら作るのに四苦八苦したらしく、かえって余計なことしてる場所が幾つもあり、そういう不手際に引っ張り回される点。

特に今回は、シャーシの組み方が間違ってたらしく、なかなかアライメントがキチンと取れませんでした。特にリアの車高はもっと下げたかった。こういうのは、ちゃんとアライメントゲージを作って、左右のバランス見ながら何度もボディーとシャーシを合わせつつ調整しないと。急がば回れですよ、当時のオレ。

これからコイツを作ろうという方の為というか自分の為の備忘録。

・先ず、シャーシとボディーは殆ど糊代が無い状態で上下貼り合わせをするので、綺麗に仕上げるなら糊シロを作った方が確実。

・前後とも車高含めたアライメントがキチンと決まらないので、仮組み時点で充分詰めておこう。

・フロントはタイロッドが色々悪さするから、いっそステアを諦めた方が仕事は早いかも。

・リアは、ダンパーパーツの上部固定が曖昧で、オマケにダブルウィッシュボーンサスペンションのロアアームの位置取りに関連するから

・ボディー側のアーチを基準にして前もって調整しておくべき。ポリキャップ方式だけど、キチンと固定出来ない緩さなので

・ポリキャップを使わずに車体をゲージに乗せてガレージキットの様に接着固定した方がイイと思う。

・その際、前後とも1mm程度ホイールを外に出してやると見た目のバランスは良くなると思う。

・このキットの最低なのはクリアパーツ。前回のデルタもそうだったけど、兎に角バリと歪みが酷い。フロントウィンドウは特に酷くて、窓枠モールドが施されてるから作業は面倒だけど、ペーパーで磨いてガッツリ磨いてやる必要が有る。ただし、製造ロットによっては、経時劣化してる場合があって、古いキットバージョンだと割れたりヒビが入りやすいから要注意。私はヒビが入ったので磨きを途中で中止した。

・ボディーサイドから後方に伸びるダクト用のエグレは、後端が短くて間抜けなので、裏からエポパテで5mm位延長した。

・フロントグリルの上段はエッチングを組むんだけど、これが勘合ユルユルで非常に組みにくい。位置決めが一発で決まりにくいので、

と、ざっとリストアップすると、気になる点はこんなところか。

ボディーサイドの黒いラインは、マスキングして塗り分けた方が楽。キットのモールドには抜きの関係でテーパー付いてるし、太さも実は均一では無い(0.8~1.0mm程度のレンジ)ので、ラインの上下にマスキングテープを1mm弱はみ出させて枠を作り、間のライン部分に黒を吹くって方法だと考えるより生むがなんとかだった。

リアのエンジン部分は、精巧に見えて実はヤル気はあるけど技術(もしくは金型コスト?)が追いつかないヤッツケ構成なので、ハッチ開閉仕様のエンジン丸見えで作るのはどうかな?って感じ。

それと、排気管とサスペンションの相互にクリアランスが少ないので、ここは充分な仮組みが必要。ハッチは意外と勘合が良かったけど、私のは作りかけ放置の影響で経変でソリが出てたから、最終的にはカッツリ収まらなかった。ついでに言うと、ヒンジパーツ脱着式での開閉構造なのだけど、そのヒンジパーツをイチイチ脱着可能にしたりパカパカ構造に改造したりするのは今回は諦めて閉固定。

画像で撮ってみるとまだ収まりが悪いので、気が向いたら剥がしてここだけやり直そうとは思う。ソレを念頭に固定はアクアリンカー(修正が楽)多用。

外装の小物は、どれもイモ付け指示になってて、コレが非常に厄介。アクアリンカーがひれ伏すほどに有りがたく思えること間違い無し。

それからキットのエッチングパーツは、切り出しに注意しないと簡単にパーツが曲がる。特にエンブレム関係は曲がりやすいので、328GTBのロゴと左サイドの旧ピニンファリーナプレート以外は、タミヤのF50のインレットを使った。