久々に映画でも見ようかとホームシアター部屋に行ったところ、

DVD専用SDドットバイドット投射出来るSHARP XV-Z7000(2001年製)の電源入らず殉職。

レーザーディスク専用プレーヤー PIONEER LD-S9 電源入るもEコード吐いて駆動せずの重体。

マルチリージョンDVD&SACD プレーヤーSONY NS999ES改 電源入るも直ぐに落ちるの重体

と、暫く使ってなかったA&V機器が3台動かなくなっておりました。ちょっとショックw

今や全て四半世紀近くの古株ですが、3台同時ってのがねぇ。未だそれぞれに役割が有ったんすよ。

プロジェクターのXV-Z7000は、HDMI規格の前の製品なので、アナログ出力、それもS端子か色差入力かD端子で映像信号出せるDVDプレーヤーとしか繋げない言わばDVD&LD専用機。画素が720PのSD解像度が逆にDVD&LDというメディアには相性が良く、確かにFHDや4Kからみれば解像度は低いけど、出力側と入力側の解像度が同じなので、FHDや4Kの映像機器でアプコンされた画像よりも自然で見やすいんですよね。なので、DVDメディアを再生するときは専らコレ使ってたんですが、流石にもうお役御免の時が来たようです。

LD専用プレーヤーのLD-S9は、HD-LD再生機を除けば、最終型にしてハイエンドっていうシロモノ。遺族と言うべき多くのLD映画ソフトが行き場を失ってしまったのが悲しい。ただ、何が原因で壊れたかは大凡見当が付いてて、修理すれば直ると思うんだけど、旧い機材専門で扱う修理屋に出したとして、果たしてそれに見合う見返りが有るかと言えば微妙。解像度も480iで映画のビスタやシネスコだと更に上下黒マスク映像で解像度が低いので、懐古趣味的な所有欲を満たす意外の見返りが無いのがねぇ。

DVD/DVD-Audio&SACDプレーヤーのNS999ESは、DVDプレーヤーとしては優秀な映像補正エンジンが搭載されてて、特にDVD特有の問題で有るクロマアップサンプリングエラー(赤が滲んでしまう)を極限まで抑えてくれ、FHDデバイスでアプコンしてもアプコン特有のノイジー感が抑えられるってシロモノ。更に我が家で唯一のSACD再生が可能なプレーヤーなので、コレはなんとか復活させたい。

回転メディアは、以前から何れ消えゆくメディアとは言われてたけど、UHD-BDの過剰なまでの著作権保護プロテクションによるPCでの再生に対する障壁や、先の流行病騒動でネット配信が一躍パッケージメディアの主軸にシフトされてしまったことなんかで、恐らく5年は前倒しで衰退してしまった。

実際のところは、まだネット配信だと再生時のデータ量が回転メディアほど大量ではないので、120インチとかで見比べると、特に映像の階調表現と音のビットレートで差が大きいので、ココが解消されない限りは、自分としては回転メディアをまだまだ使いたいんだが、最早風前の灯火です。

アオシマ 1/24 Lamborghini Aventador Roadster

さて、今回のお題はアオシマのアヴェンタドール・ロードスター。

以前クーペの方は作りましたが、その際に開閉式のドアが閉まらず、完成目前でやむを得ずドアを接着してクローズドにするというガッカリな結果に終わったんですが、今回はドアをちゃんと開閉可能な状態で完成させようというのが主目的。

ついでに言うと、2mm径×1mm厚というネオジムを大量に入手したので、その使い勝手の検証としてドアに仕込んでみるという経験値獲得のための製作です。

キットは、LBWK版と異なり言わばハードモードな内容のパーツてんこ盛りヤル気仕様キット。LBWK版よりパーツも多く内容も充実してるのに価格が安いというのは、パテント代恐るべしです。

作り方の基本は、前回のクーペと殆ど同じなので、製作経過は大幅割愛。

ボディー下処理とドア開閉の準備

ボディーの下処理。見た目の通り各パネルのプレスラインが複雑に交錯している形状のお陰で、パーティングライン・型ずれ・ヒケなんかが発見しにくい。

また、ドア開閉機構はかなりタイトな建て付けになってるので、塗膜の厚みも考慮しての調整が必要になってる。

ところで、今回も面出しを兼ねた下処理用にクレオスの黒サフ缶を使ってんですが、地元のガンプラ屋の閉店によって、このお手軽な缶ペの入手が通販で無いと出来なくなり、ふと実車の鈑金やエアロパーツの面出しで重宝されるドライガイドコートは模型で使えないもんかと。

高い物でもないけど、パウダーが細かいところに入り込むと取れないとか、何か不都合有りますかね。

面出し後に超音波洗浄機で洗えばダイジョウブなら使って見ようかと考え中。使えるなら黒サフ缶ペよりもコスパが圧倒的に良いので重宝するんだけどなぁと。

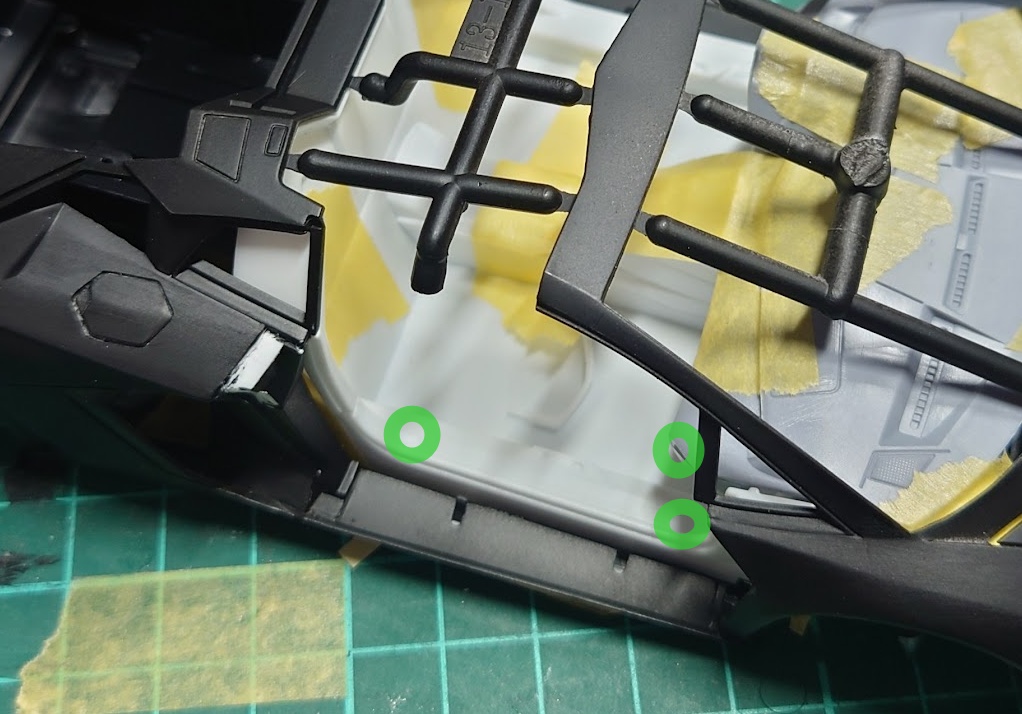

ドアの開閉は、やはりボディー単体だとキチンと締まるのに、内装を付けるとボディーのタワミと内装の干渉で微妙に締まらなくなるようです。締まらなくなるってより、安定して収まってくれない。

なので、↑の緑の場所、即ち内装側サイドステップ部とダッシュ端、遂になる方をドア側に、各々ネオジム磁石を仕込んだら、上手く収まる様になった。

ドアの開閉を今回は可能に出来そうな事が分かったので、後はマステを使って粛々と仮組

リアフェンダーの台形の板はこの時点で接着してしまい、リアクォーターの平行四辺形の小さな板は、その内側のダクトの組み付けや塗装に邪魔なので後付けに、リアスポイラーも閉状態で作るけどテールランプの作業の邪魔なので後付け、画像では載せてないけどリアゲートも開閉可能なので接着せず。

Aピラーや前後のルーフ部分は細く薄いので、ウィンドウやルーフのゲートを外すと、フジミエンスーのカウンタックAピラーの悲劇が起きちゃタマランので、塗装直前まではこのまま。

画像取り損ねたけど、アライメントもこの時点で済ませておく。

ボディー塗装

黒サフを研いで面出ししたら、前フェンダーのドア側端に大きめのヒケが、リアバンパー・前後バンパーダクト開口部なんかにも結構あり、ドアパネルやリアゲートとリアスポにも裏に組み付け用のピンやダボが有ると、概ね小さなヒケが有ったのでグレージングパテの薄付けで対処した。

給油口はチリは良いんだけどボディよりもごく僅かに高く飛び出るので調整。

ドア後方のラジエターダクト部は別パーツになってるんだが、ここの継ぎ目消しはナカナカ面倒だった。

処理が終わったら、クレオスの1500サフでアシ付け塗装。サフ乾燥後に1000番で表面を研いでから、ボディーを開始しました。

ボディー塗装

先にボディドア開口部・リアカウル開口部のフチ、リアスポ裏にドア裏と、完成後もチラ見えしそうな場所にもボディー色を入れておく。特にドア開口部は、サイドステップ周り含めて念のためシャーシ側、内装外壁側も塗装しておかないと、ドア開いたとき見えるところに色が乗ってなくて間違いなし。

その後、裏からマステで固定する形で、ドアとリアゲートとリアスポイラーをボディーに固定し一体化させた状態でボディー塗装を始めた。

色は、パールじゃなくて敢えて純色バイオレット+純色マゼンタ+クレオス#8シルバーで作った紫メタにしました。

これに更にクリアーパープルを乗せてキャンディーにしようかとも考えたんだけど、実験したら思った以上にド派手なキャンディ紫になっちまって、今回は紫メタの上にクリアーコートすることに決定。

取り敢えず基本の紫メタを塗ってから乾燥ブースで数日乾燥させ、フィニッシャーズのオートクリアーでコートしました。

シャーシの塗装と組立

シャーシの一部にも念のためのボディーカラーを入れておいた。内装の左右外壁も取り敢えず塗ったが、実車は左右外壁は黒かオプションのカーボンになってるみたい。

アオシマの専用エッチングを使ってシートベルトをシートのヘッドレスト脇辺りに。ベルトキャッチはプラ材からの自作。

エンジンは、上から見える部分だけ、丁寧に構成されたパーツ群を組んで塗っただけ。

ホイールは、キットのメッキ塗装を採用せず、そのキットのホイールのメッキの上からクリアーブラックを気が済むまで塗り重ねたもの。

後はボディーとシャーシ合体させたら即完成じゃね?と思われるかもですが、このキット、ボディーに完成間近にくっ付ける小物が非常に多いので、即完成とはイカンのですよ。

続きはまた後日。