ここにきて漸く展示台の製作を開始。機関車故に線路に乗っける必要がある訳ですが、本キットではソコソコ立派な展示台が付属しております。

本来の構造はリバーシブル構造になっていて、表面は置物然とした飾り台、裏面は車両点検ピットをモチーフにした展示台という構造になってます。

表面は全く以て素っ気ない感じで塗装する気にさえなんないので、裏面の点検ピット風のみを使用することにします。

とは言え、実際のピットの床面塗装がどうなってんのかなんて全く知りませんし、インストにも塗装指示が全く無いので、ググって出て来た配色例をパクっ、否、参照して塗ってみた。

後々ウェザリングを盛大に施してやろうと思ってんですが、その前に電飾の配線がこの台を作ることで完結しますんで、早速点灯テストをしてみました。

キットの電池ボックスは使わず、ACアダプタを電源にする事にしたので、配線関係もアレンジメント。電池ボックスが展示台の一部を担ってましたんで、このボックスパーツも加工が必要になりました。車両製作途中何度も行った点灯テストでは問題無く発光しておりましたが、いざ台を完成させてみると点かない(笑

通電テスター使って調べた結果、車両の電極と接点させる展示台側の電極部が断線してるっぽかったので、その部分だけ作り直したら無事点灯。

ヘッドライトは電球色を使うか白色使うか悩んだんですが、結局白色を使用。こういうのって選択が難しいですね。いざこうやって点灯させてみると電球色のが良かったかな?と思います。が、恐らく電球色にしてたらしてたで白色にしと良かったと思うと思います。

一方でキャブ内は電球色。コチラは電球色で正解とは思いますが、ちょっと派手に光りすぎかな?なんせ電飾初めてなので、どのくらいの光量のLEDを仕込めば良いかサッパリ見当が付かず、何となく良さそうってだけで選んじゃいましたからねぇ。商品の袋を今更見たら「電球色:超高輝度」とか書いてました(笑。そら盛大に光るわね。

テールランプは、キットのレンズパーツもクリアーレッドで塗りましたが、それ以前に使用したLEDが赤発光のLEDとなってます。これは、このキットのパーツ整形のイマイチさからして、どっかから光が漏れるんじゃ無いかと予想し、漏れた場合に赤と白が入り交じるよりは良いだろうという発想で赤を選択。結果、誠に残念ながら予想通り漏れまくりです(笑。

インストにあった燃料の残量確認用のぞき穴の点灯は、インストで赤や緑って書いてあったので、テールランプ用に使用したLEDあ使い回せるやないか~っつー訳で赤を選択。

これまたインストの指示通り、光ファイバーのエスカを使用して発光させてみましたが、ちょっと派手過ぎな印象です。スモークかなんかでエスカの先端を塗って光量下げてみようか。

今回の配線は上記の通り。部材費用ですが、

白色45円×2=90円

電球色20円×4=80円

赤色40円×3=120円

CRD(E153)30円×4=120円

とこれだけで410円。これに配線用の線材が加わりますが、これは手持ちを使ったので計上せず。

DCジャック=60円

スイッチングACアダプタ12V1A=650円

と、電源関係を加えて全部で1120円でした。部材は一部出張先で突然訪問したパーツショップで買った物もありまして、

全部秋月で揃えたらLEDなんかはもっと安価で揃うんじゃないかと思います。

で、電飾初めてなオッサンが知ったことは、

・CRD(定電流ダイオード)は、面倒くさい抵抗計算が不要になるので超楽ちん。

・LEDには色以外にも光量や照射角など様々な種類があるので、色だけで単純に選んではいけない

・模型に仕込む場合、一番考えないといけないのはLEDの仕込みよりも配線の取り回しの方である

・エスカ(光ファイバー)は意外と硬い。

・当初考えていたよりもズッと簡単だった

・秋月電子と仲良くしよう

というような事を学習しました。ドラクエで言うと、ナマクラの剣を手に入れて旅立ちの村を出発後初めてスライムに遭遇して闘った感じでしょうか。

尚、ネット上では個人製作の専用LEDキットが出てたらしいんですが、ここに来て漸くアオシマ公式としてLED電飾キットが発売されたそうです。キットと同時にしてくれてたらなぁ、、、お陰で電飾の勉強にはなったけどね。

前掛けに5本のホースを接続してチェーンで車体に繋ぐのをやってみたけど、思いの外手間だった。特に先端部に付けるパーツのホース接続用のダボが太すぎたので、全てダボを0.4mm真鍮線に打ち替えたのだが、これだけで10回同じ作業をせねばならず面倒くさい。ぶっちゃけホントに面倒くさいです。

オマケにチェーンを固定するのに、LED配線用のケーブルをバラして取り出した細い銅線を使用したのだけど、これは10箇所×2の20回繰り返す作業。これだけで貴重な作業時間が一晩潰れた。

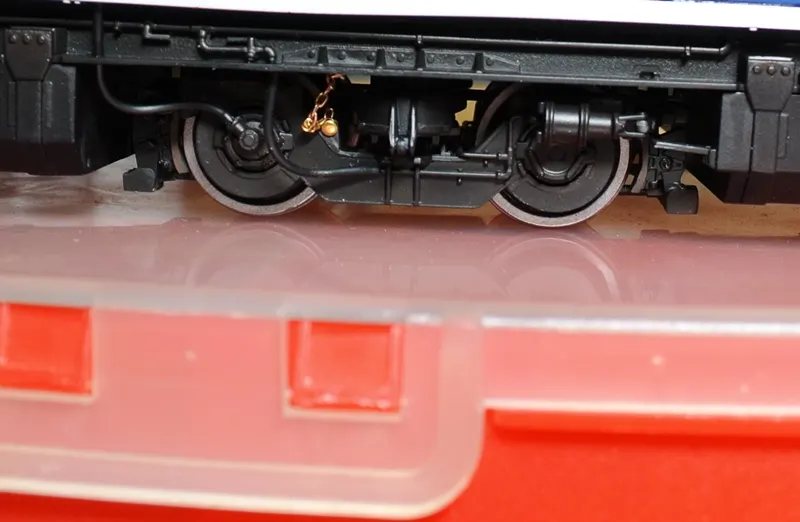

台車周りにもインストの枠外に「やってみる?」的指南を受けてホースを追加。ただし、接続のためのダボは全てパーツに設定されているので簡単親切です。

が、台車の動きの影響もあって何カ所か折れたので、これまた真鍮線でダボを作り直し。中間台車のチェーンも付けてみたけど、コレは流石にチェーンが細すぎかも。

代替の太めなチェーンを手芸屋か100均に探しに行こうかと思うも、行くタイミングが無く現状はそのまま放置プレイ。

あと、途中途中で長期出張が何度か挟まったりしてる間のブランクのお陰で、天井に付ける手摺りパーツを計4つ紛失してしまったので、これを真鍮線で自作。

微妙に湾曲したルーフの形状のお陰で簡単なようでいて結構面倒くさかった。サイズが合わなかったり落っことしたりして作り直ししまくりの打率4割な感じ。

完成目前となってきたので、更にここまでで気になった点や注意点を。

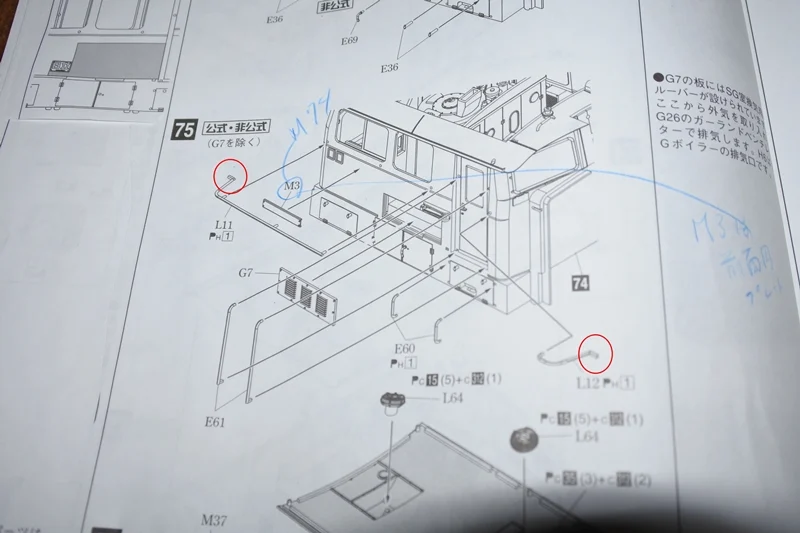

このE36とE35というピン状のパーツですが、私は知らなかったんですけどシッカリ根元まで埋まる部品では無く、少し浮いた状態で組み付けるのが正しいらしい。

実機写真を見ててキャブ周辺に、ご丁寧にもピンを「長すぎなんだよ」と一々切断して埋め込んだ後に気付きました。ただ、接着剤にアクアリンカーを使用したことと、充分すぎる程このピンパーツは予備が用意されているので助かりました。

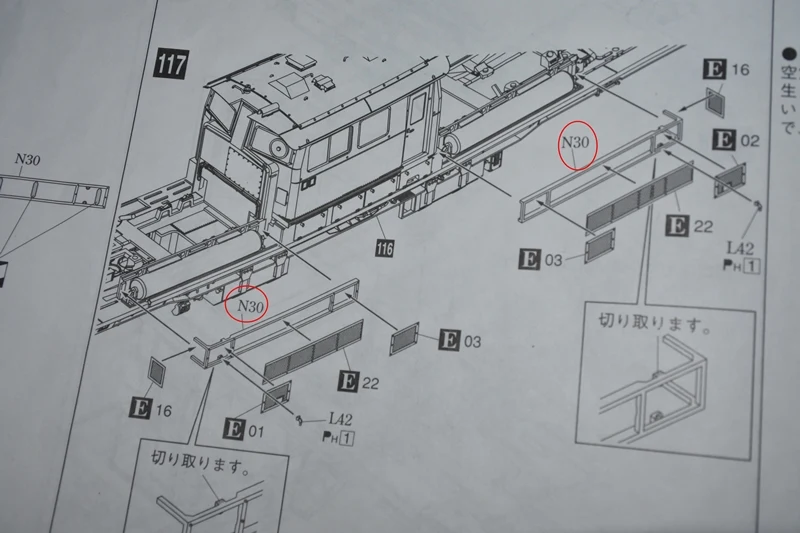

↑図の赤○の部分ですが、インストでは白塗装指示ですが、一部が車体と同色塗装となります。

↑赤○部分が当該箇所。実機写真を参照したところでは、ここは出来れば継ぎ目を消しておきたい部分となります。私は終盤まで知りませんでしたので、リスクを考えて塗るだけに止めましたが、車体色部分を切断して車体側にくっつけて継ぎ目を消し、後で白い棒部分を差し込めるように加工した方が良いと思います。

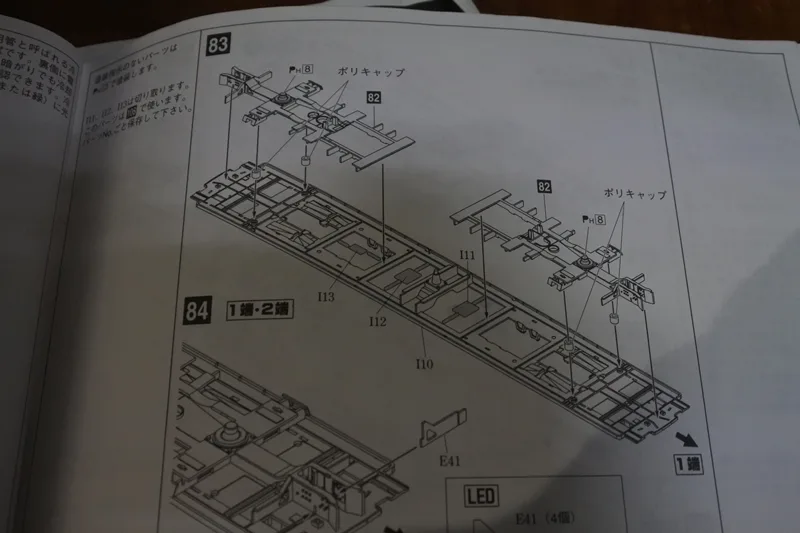

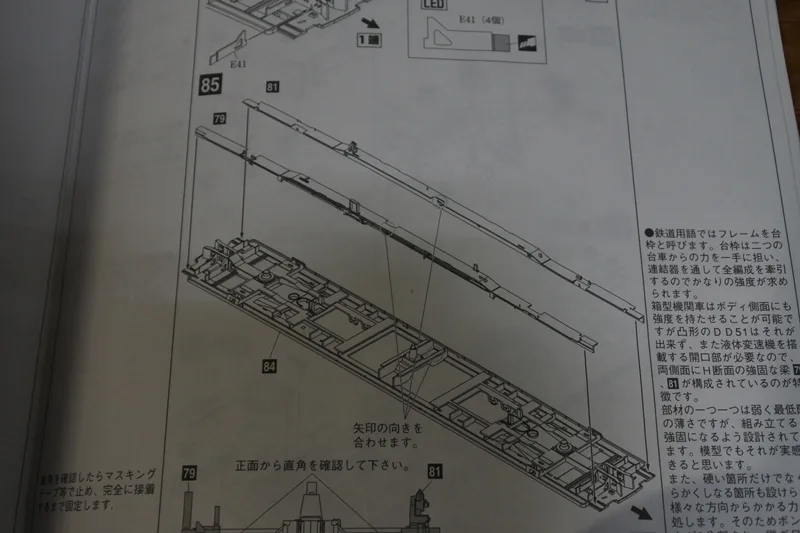

このキットのわたしにとっての最大の鬼門になってしまったのがこの車台(戦車風に言えばw)部分の組み立て。I10という横長の車台パーツがヘニャヘニャなプラ整形であるため歪みやすい。

工程82のフレーム補強材パーツと工程79及び工程81の細長いパーツを組み付ける際には、このI10の外縁に注意して、ガラス板の上で作業するとかして、兎に角I10が歪まないように要注意です。私は迂闊にメチレンクロライド系接着剤を使い、更にはクランプでエポキシ使って強制接着までしたんですが、結果コレがアダになりました。

クランプした部分だけ見事に歪んで後戻り不可でした。

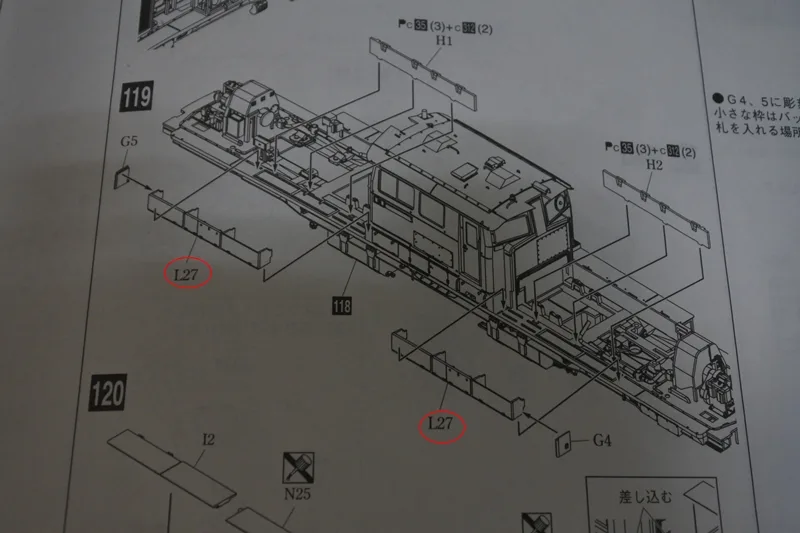

↑先述のI10が歪んでいる場合は、N30とL27を隙間無く車台に接着することが難しくなっているはずです。この辺りは塗装後か塗装前かで難易度が激変するので、仮組みをする余裕を中々くれないキットですが、この部分だけはキャブの立て付け含めて充分に仮組みして確認した方が良いと思います。

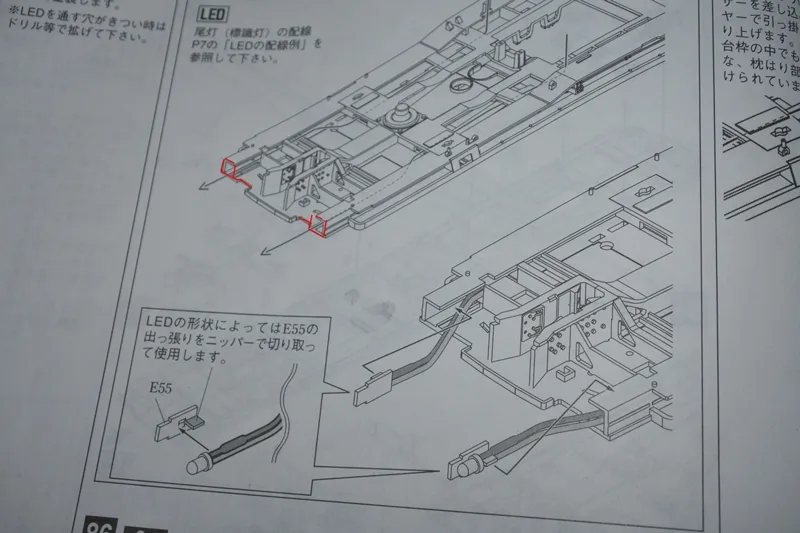

電飾する場合、E55というパーツを使ってLEDをテールランプとして組み込むんですが、この際↑図の赤い部分がE55の端側先端とツライチとなり、更に後の工程で組み付けるN11というエプロンパネルと組む際に、この赤線部分が隙間無く接着出来るよう調整しておかないと光り漏れが起きてしまいます。

私はこれも気付かずに作業していたため、後で伸ばしランナーを溶剤で溶かしてパテ代わりに隙間埋めをしなけりゃならんというウルトラ面倒くさい事となりました。

電飾関係でもう一点。前照灯をLEDEにしてキットの指示通りに作る場合、前照灯のレンズパーツB22を付けないでLEDを仕込むように指示されてるんですが、これだと奥目になった上にレンズカットも無いため非常に見た目で損をします。なので、B22のパーツを仕込めるようにLEDの仕込みを調整してやると良いかと思います。

私の場合は、やはり後になって気が付いたので、B22のパーツの外周部を削り取り、表から紫外線硬化ジェルを使ってレンズを仕込み直しました。

あと、ナンバープレートのメタルインレットは1137番ってのを選択。参照した実機画像がそうだったからですが、特定個体を再現するほどの知識は無いのでディテールで間違いもありそう。

エッチングで用意されてる前端のスピーカー基部の痕跡なんかは、インストの指示通り貼ったけど、1137には無いみたいですね。

そのナンバーですが、画像を参照した感じとキットのインレットの文字配置だと何となくバランスの悪さを感じたので、他のナンバーのインレットも活用し「DD」「51」「1137」と分割して貼りました。

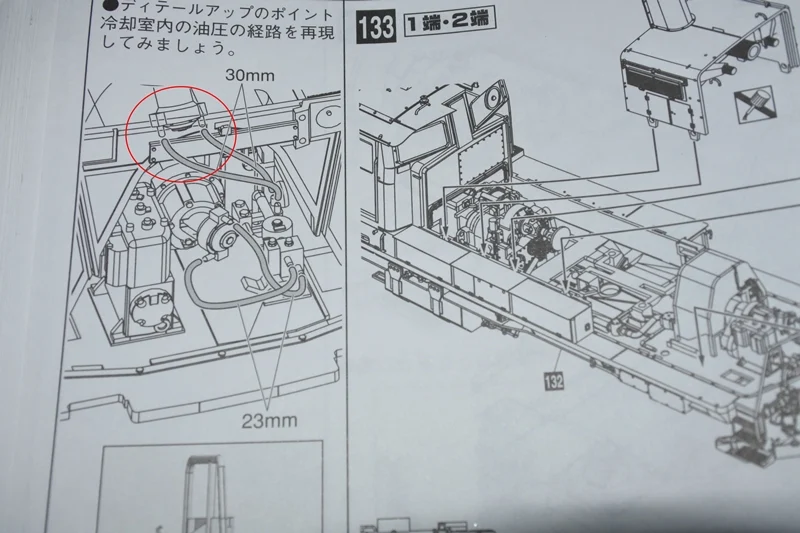

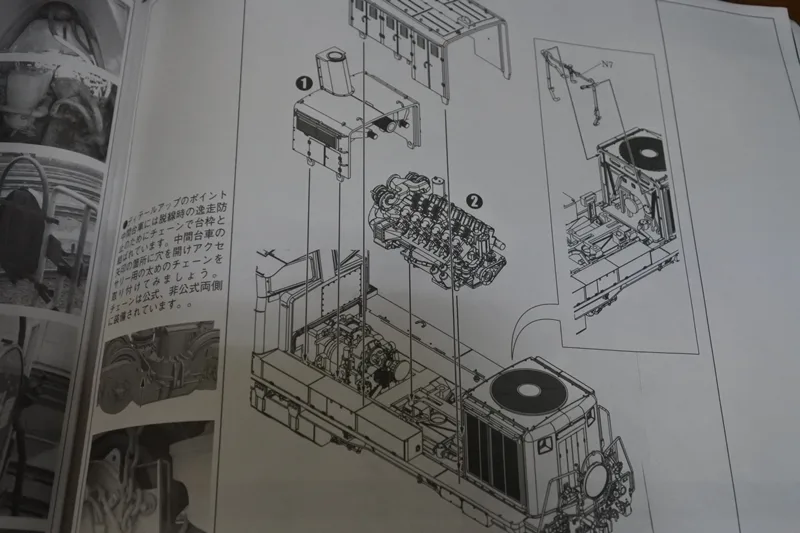

冷却系周りには配管ディテールアップ指示がインストでなされているのですが、赤○部の配管の接続が冷却室ボンネット側に接続されるため、配管するとボンネット開けて中を見ることが出来なくなります。中を見る必要が無ければ配管の必要も無いわけですし、N19の正面点検扉を開状態で製作しない限りは、この配管は無視した方が良いように思います。っつーか、点検扉を開けて作る人向けですな。なので私はココだけ配管しませんでした。

それから、エンジン搭載時と非搭載時ではエンジンボンネットの装着時のストレスがダンチだったため、エンジンパーツは固定せず、通常は非搭載でボンネットを閉じてます。ストレスの原因はターボ配管周りで施した耐熱バンテージ巻。あれ、余計だったようです。アレのお陰でストレスが凄い。

エンジンが無いとターボ周りの配管との干渉なども回避出来ますし、省略されてるエンジン冷却系の配管を追加工作するのも省けるので、今回はエンジンは車両に接着せず脱着可状態にして済ませました。

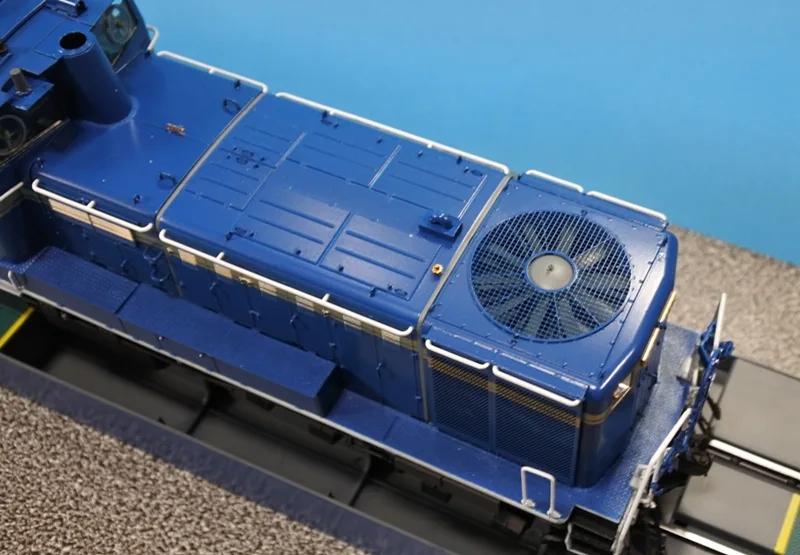

要するにボンネットを開けて展示する時だけエンジンを仕込む訳ですね。あと、冷却ファンのL34はインストでは淡緑色の淡色塗装指示でしたが、実機画像と比べたりしててどうも違和感あったので、真ん中の露出部分だけ若干明るめに調色したニュートラルグレーで塗装しておきました。ここらは実際どうなのかは私如きには判りません。

ボンネット周りには多数の手摺りパーツを接着するんですが、予備があるものと無いものとがありますので、特に予備が無いものは紛失に注意。

この手摺り関係は塗装前に接着するか塗装後に接着するか製作開始当初に迷った部分なのですが、マスキングの邪魔になるって事で後付けを選択。エポキシ系でチマチマと接着してあります。エポキシ系を使うと根元部分が塗装されていようがいまいが樹脂でガッツリと固定出来るので強度的にもコレ一択な感じ。

この手摺りパーツの幾つかは、「ザケンナヨ」って位置にゲートが来てて、不器用なオッサンなんかはゲート跡処理中にパーツを吹っ飛ばしちゃうんじゃ無いかと無駄な緊張感を持たされた。

何度も言いますが、このキットは細かい部品が多いんですが、ゲート跡処理のことなんか微塵も考慮してくれてないので、特に予備が無い部品の紛失が怖いキットです。

実際紛失して何カ所か自作パーツに置き換えておりますよ。

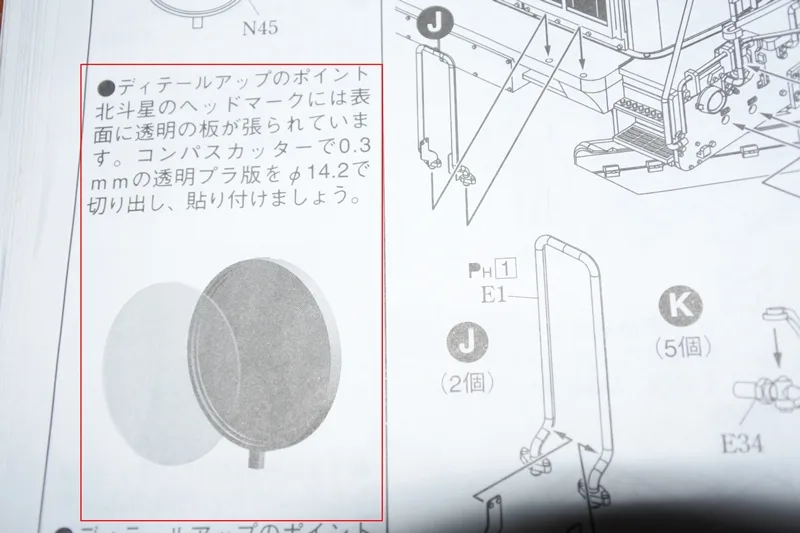

ヘッドマークはベース部分がボディ色青20号の塗装指示でしたが、実機はどれも銀ブチになってるみたいだったので、アルクラッドのアルミニウムで外周を塗装しました。

インストのディテールアップ指示があったので、0.2tのPET板をサークルカッターでくり抜きましたが、そもそも14.2mm径、半径だと7.1mm径なんて微妙な円は切り出しが難しいので7mmチョイ辺りの半径でサークルコンパスで切り出して、微妙にサイズをずらしたモノを何枚か用意して、一番サイズがピッタリだったモノを使用しました。

ウェザリングの時に邪魔になるので、この時点ではヘッドマークは車両に装着していません。

そして最後にヘッドマーク付けようとしたら、何処に保管したかスッカリ忘れてしまい、マーク無しでの完成を余儀なくされたのでありました、、