さて、今回は車台の製作。キャビン周りの作業がまだ残っててインスト順を若干スッ飛ばしたんですが、これから先の工程で、この車台周りの工程が非常に多く、今まで作ってきたパートをアレコレと車台に仮組みしながら進める事になるので、基幹となるこの部分をトットとやっつけておこうということにしました。

文章で説明するのは難しいんですが、このキットの最初の工程からズーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーっとゲート跡処理とパーティングライン消し祭りなんですがね、この部位もご多分に漏れず祭りでしたな。ゲートかダボか判りにくい部分も多く、一撃でゲートをカットせずに、最初は余分多めに切り出して、仮合わせしながらダボかゲートかを見極めつつカット。

また、傾向としてグレーのランナーのパーツは柔軟性があるけど青のランナーのパーツは通常のプラモ同様に硬めで折れやすい傾向がありますね。

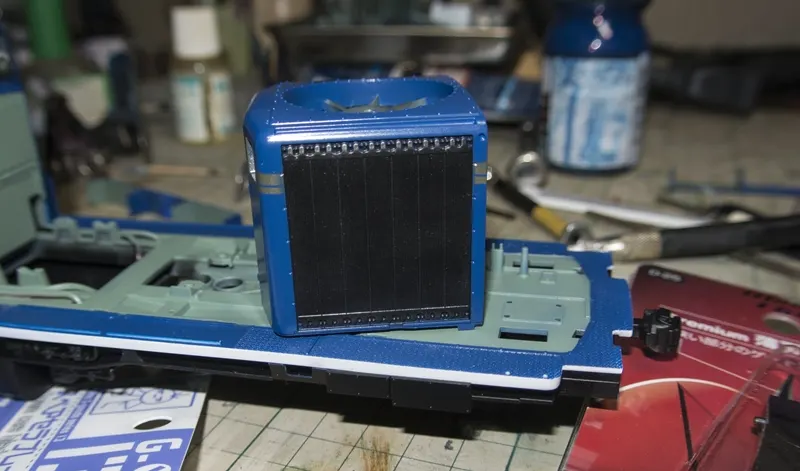

で、最初に車台左右のサイドフレーム(I8、I9)に配管や補器類を接着してガイアの黒サフで塗装。この時、別途車台の大型パーツ(I10)の方も、サブフレーム(L72+L30~L32)を貼り付けてから黒サフで塗装しておく。分離した状態で塗装しないと全部組んでからでは塗装が非常に届きにくくなってしまう箇所が出るからですが、じゃぁバラバラで塗装してから組めば?ってしちゃうと、今度は接着強度を出すために塗装を剥がす箇所が膨大になっちゃってコレはこれで面倒くさいだろうと思われます。

なので、サイドフレームと車台を分けた状態で組み上げて、下回り:ガイア黒サフ→車台枠の白:クールホワイト→車台表面外周:青20号→車台内側:内装色用薄緑と塗装し、最後に接着部分の塗装を剥がしてからI8,I9をそれぞれクランプ使ってガッツリと固定しました。ココだけは強度最優先で何時ものアセトン系クレオス流し込みではなく、ジクロロメタン系のGSRの流し込みを使用。暫く模型してない間に、揮発して缶の底に少ししか残ってなかった(笑。ジクロロメタン系は缶をガッツリ蓋してても揮発して消えるんよね。

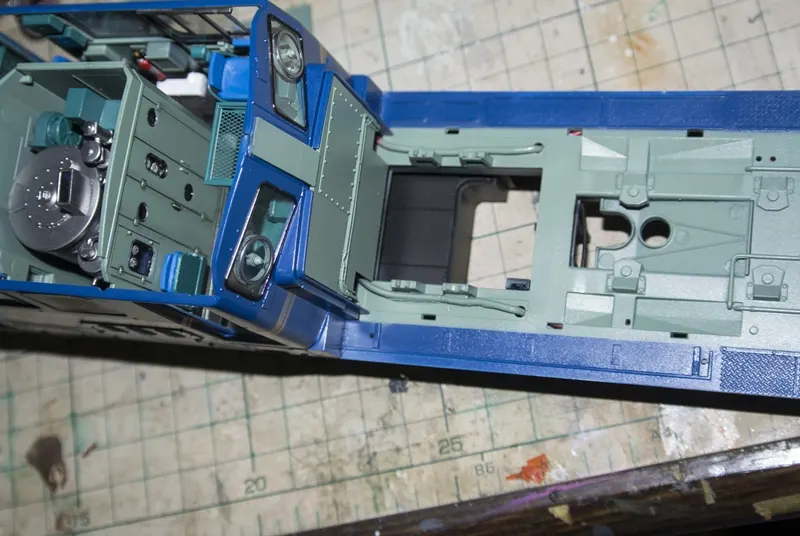

っつー感じで、車台の基本工作が完了。これからコイツに様々なパーツをくっつけていくことになります。となると、やはり乗せてみたくなるのが人情。

乗せました(笑。これまたモチベーションが上がりますな~。ここから先が長いと思うんだけどね、電飾もあるし。

で、実はこの画像の状態が凄く重要。最終的にこのキャビンの車台への載せ方が分かんなくなって、無理して接合された結果、車台が歪んで完成という悲しい結末を迎えました。電飾していないなら大丈夫と思うんですが、使用した電飾の線材等が思った以上に嵩んでしまい、結果としてキャビンが乗らなくなってるのに無理して載せて強引に接着したんですが、また後にそこらも紹介します。

尚、素組みとは言え、インスト指示のディテールアップってのは、指示通りやっつけておこうと思うので、今回もインストに指示された加工を一部施してます。

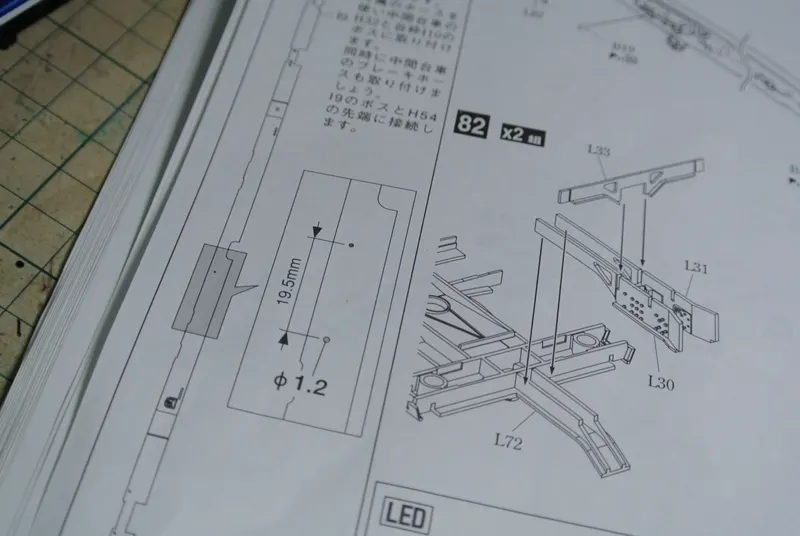

パイピング用(車速センサーとブレーキパイプ)の穴を開けとけってので開けたのと、LEDの配線を通すための切り欠きをL72のサブフレームパーツなどに追加。

尚、切り欠きに関しては、インストにミスがあって切り欠く箇所が計4箇所不足しとりますが、これはパーツに切り欠き用のモールドが入ってるので、まぁ直ぐ判るかと。

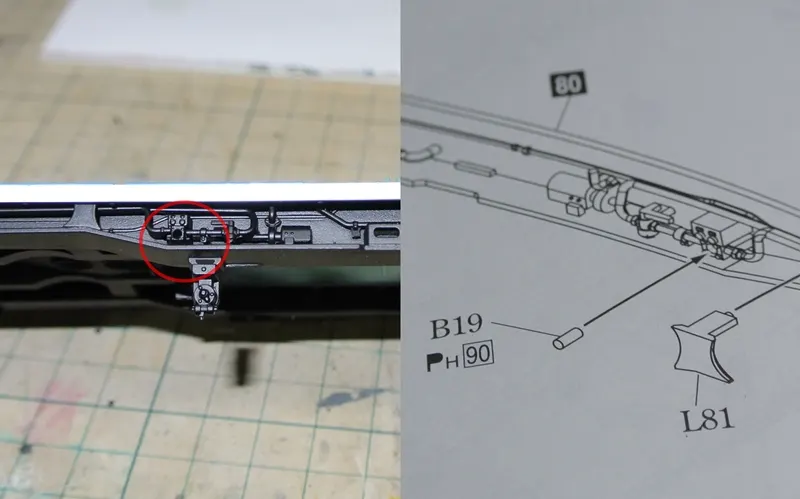

それからもう一箇所、このインストのB19ってパーツを1mm径光ファイバーに換装し、LEDを車台上に装着する水タンク内に仕込んで光ファイバーに光りを流すとイイらしい。これまた、何故か電飾工作とかやったことないのに1mm径及び0.5mm径の光ファイバーをソレナリにストックしてたりするので、気が向いたら追加するかもと一応1mmの穴を開口。

ちなみにこの部分、多分光ファイバーの入手がLEDなんかよりも田舎者には厄介だって事でしょうか、ヘッドライトや運転席コンソールの様な薦め方では無く、インストの隅にコソッと「やってみるかい?」的に指南されてました。

この時点での残りパーツ。随分進んだように見えるんだけど、まだ数百個単位のパーツが出番待ち。

引き続いてキャビンと車台の合体と電飾結線。っつーか、この二つの作業は電飾配線の都合上同時進行せねばならず、更にその作業そのものが非常に面倒くさかった。と、その前に車体色で塗装する部分の保護用クリアーが乾いたので更に半艶クリアーを吹いておきました。

車台を先に組み上げてからキャビンを乗せようとしたら、先に予告してたトラブル発生。電飾用のケーブルが太かったことも影響してキッチリ組み付けることが出来ません。どうにか真っ直ぐにしようとあれこれプレッシャー掛けたりしてる内に車台に若干の歪みが出てしまったようで、この影響も受けてしまいました。

後で解った事として、車台を組む際に一々キャビンのパーツを乗っけながら治具代わりにしつつ組んでおかないとこういう面倒くさい作業が必須となります(´Д`)。30分硬化型の強力エポキシを使ってクランプで締め上げて歪みを矯正しつつ接着。

これでも最終的にはビッタビタ隙間無しまでは追い込めずでした。っつーか締め上げは逆効果で歪みを固定してしまうから、面倒でも塗装やり直しが生じたとしても、此処で一旦車台からキャビン外して、配線からやり直すべきでしたね。

ともかくも、なんとか車台にキャビンを乗せることは出来た。

また、一端側の頭部分も組み立ててしまいます。ってのも、前照灯用の電飾の都合がありまして、配線をキャビン下部の空間に押し込んで処理するために、この頭部分が組み上がらないと前照灯用LEDユニット配線の長さが決まらず、結果車台側の電極部への配線も決められないということで一端側のみ先に処理。

両サイドのラジエター部分は、インストだとシルバーでの塗装指定でしたが、後からウェザリングを入れにくい部分なので、フラットブラックを粗めに塗ってから焼鉄色を使ってドライブラシしてます。

同じ理由で上部のファンも明灰緑色で塗装してからダークグレーをエアブラシで適当に吹いて汚しておきました。

キャビンを組み付けて一端頭も組める状態にしてから改めて点灯テスト。ここでの反省は、LED結線用のキャプタイヤが太すぎたことですな~。なんせ電飾やったことないだけに、自分では細い線を使ったつもりが、まだまだ太すぎた模様。次回電飾の機会にはケチらずにポリ線やら0.5sq以下の細いキャプタイヤも用意したいところです。

一方で、配線を抵抗使った並列配線(インスト指示)で接続せずに、CRDを使った直列/並列併用結線にしたことで、線の太さは失敗したけど線の本数を減らすことは出来ました。

内装用に電球色LED×2+CRDの組み合わせを2組、テールライトと点検窓点灯用には赤色LED×3+CRDの組み合わせを1組、前照灯には高輝度白色LED×2とCRDの組み合わせを1組各々使用。

テストは撮影用にボタン電池でやりましたが、ちゃんとアダプタ使ってもテスト済みです。車台の点検窓用には、1mmサイズのエスカ(光ファイバー)を使用。

インスト指南の通りキャビン下の水タンクパーツ内にあまり有る空間があったので、アルミパイプに3mmLED組み合わせてファイバーの発光源にしましたが、ちぃっと明るすぎましたね。まぁいいや。

LED配線用のケーブルは液体変速機脇に通してキャビン内に引き込むんですが、後々パーツを全部付けると目立たなくなるとはいえ、赤黒のケーブルがやはり目立ってしまうので、車台上のケーブルには明灰緑色を、車台下は光ファイバー諸共フラットブラックで塗装して出来る限り目立たなくしておきました。