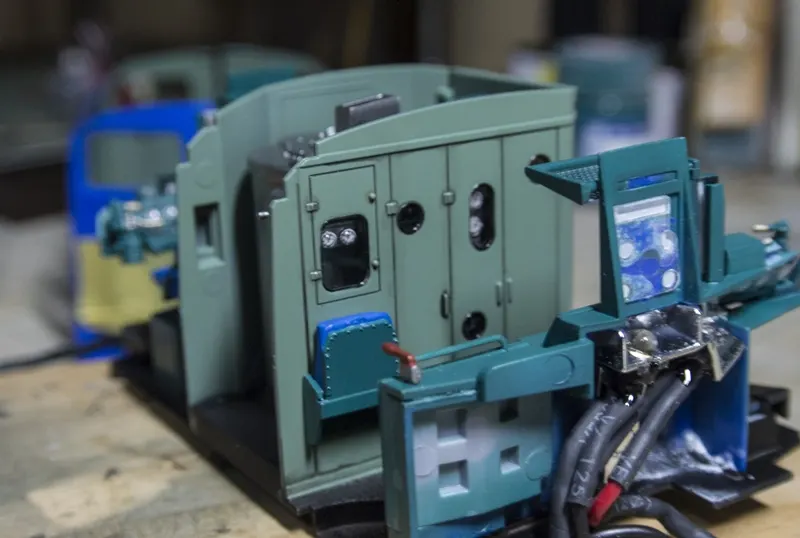

今回は運転席キャビンの製作です。鉄道好きな方はキャブっつーんだそうです。

運転席のコンソールは、予想通りパーツが細分化されていた上に、スイッチ類の彫刻に色注しもせねばならんかった事も有りヘッドルーペ必須。コンソールやフロアの彫刻は非常に良く出来ていて、塗装が楽しいポイントの一つかも。フロアには、ガイアの黒サフを吹いた上に、タミヤの墨入れ用ブラウンをスタッパリングっぽく撒いてから、ペトロールを使って広げて錆のシミを表現し、部分的にパステルのレッドブラウンを撫でたり擦ったりして使用感を出してみた。

コンソールなどの緑は、2種類存在するクレオスの明灰白色のうち、グリーン基調の中島色をベースにGXの青・黄・緑・白をブレンドして作成。エンジンや変速で用いたもう一種の内装色同様にレシピも現場合わせなら量もクレオスのスペアボトル(標準サイズ)1本分の量なので、途中で切らしたら万事休すである。まぁ、多分行ける筈ですが。。。

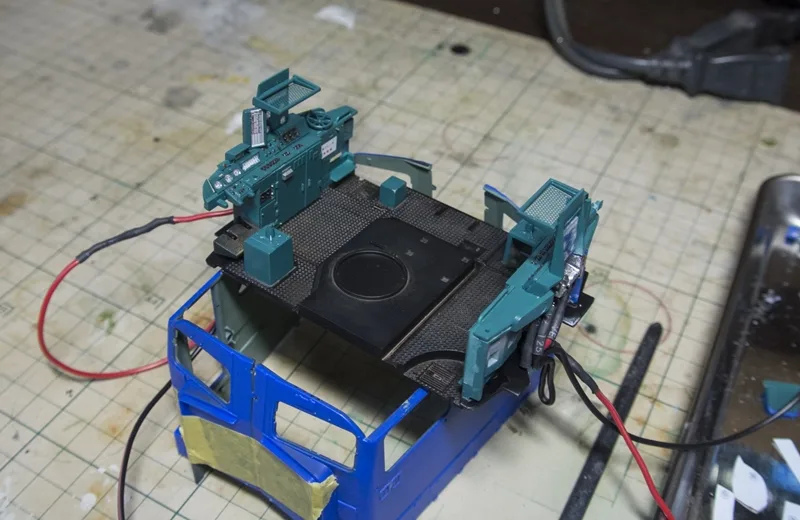

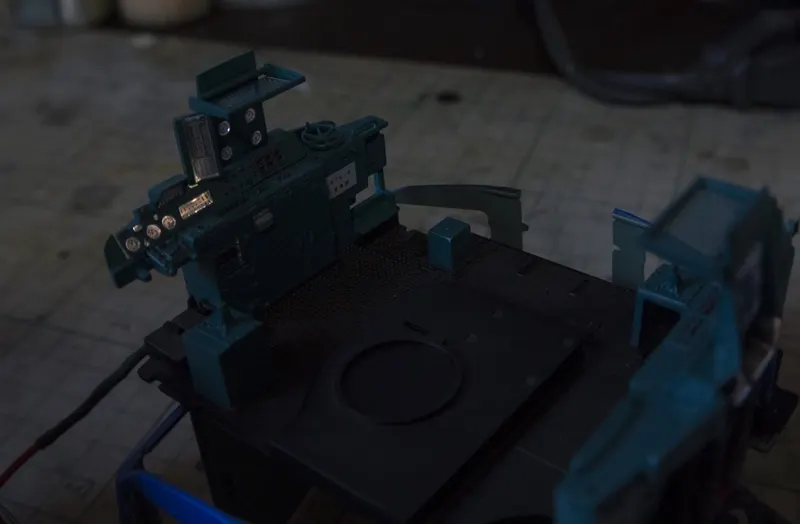

このキットは運転席のメーターパネルや進行表示をLEDで点灯させることが出来ます。が、肝心のLEDが付属してないので別途用立てる必要が有りましたが、先んじて調達しておいたので、それを仕込んでおきました。使用したのは3mm砲弾型の電球色LED4発と制御用の定電流ダイオード(15mA)を2個。CRDと呼ばれる定電流ダイオードを使うと電圧次第ですが、複数のLEDへの電流を既定値に整えて流して貰えるから便利。

このキャビン4発もひょっとするとCRD一個で済んじゃうかも知れないのだが、思ったより暗くなったのでLED2発にCRD1個の組み合わせにしておいた。

試しにボタン電池で6V掛けてみたが、これでもちゃんと光っておりましたが、オッサンもう面倒くさい計算とかしたくないので、これで合ってるかどうかはワカランのですが、この時点では光りゃ良いのでこれでオッケーです。最終的にキットの電池ボックスは使わず、ACアダプターで12V/1Aを電源として利用するので、そこだけはLEDの数から逆算して計算済。

ただ、我ながら電装プラモ初心者らしいミスチョイスは使用する電線のsq。太さも硬度も過剰すぎて、取り回しが非常にタイヘン。そうホイホイ帰る環境に無い通販田舎生活モデラーは、電線セレクトさえも適当が緩されんのかと悲しくなる。

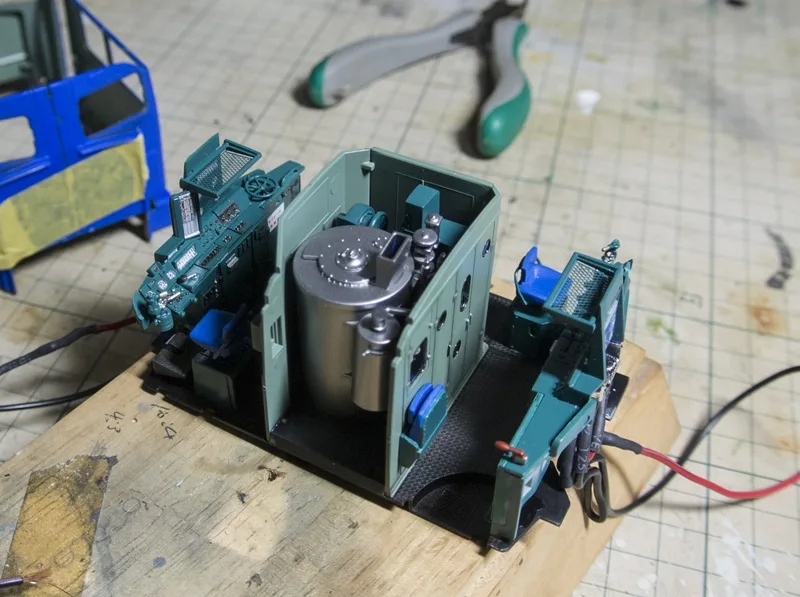

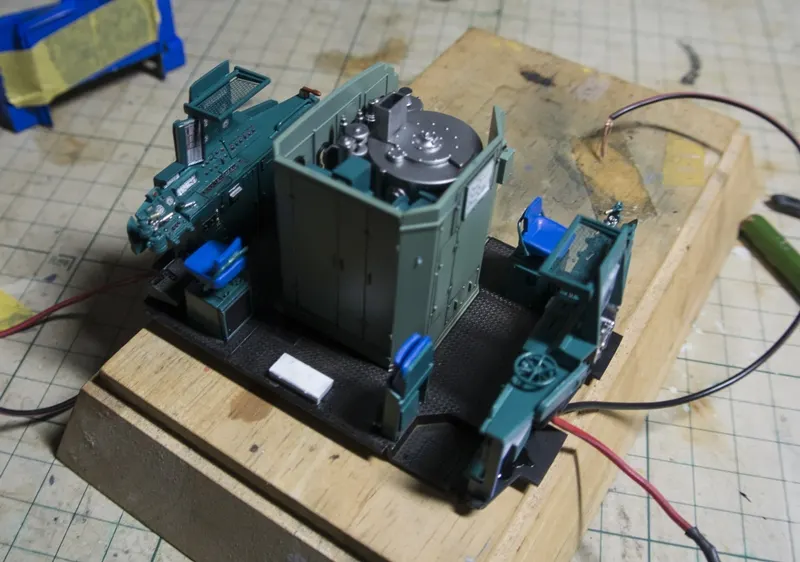

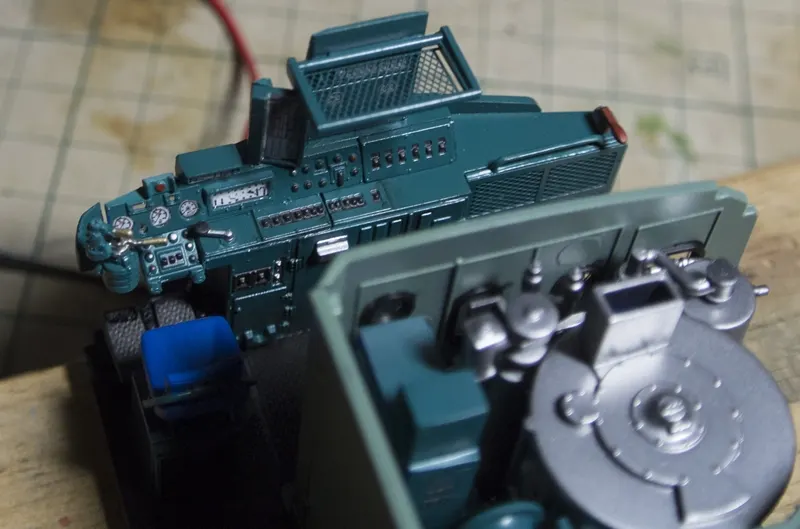

暖房制御用のスチームジェネレーターも立派にパーツ化されていたのでインストの指示通り製作。塗装はクレオスのスーパーステンレスがメインです。下地にテロテロのグロスブラックを吹いた上からジワッとスーパーステンレスを吹き重ねていくとイイ感じになりますが、下地がダメだと暗い銀にしかなんない面倒くさい色でもある。

パーティングライン落としてゲート跡も処理して綺麗に組んでキャビンに装着。各種メーターには、デカールの上にフィギュアの目玉に塗ったくる「紫外線硬化 瞳ジェル」なるものを乗せておいた。リングのエッチングなんかも1/43用なら各種持ってるんだけど、根がケチなので今回は使わず。

それはともかく、完成後は見えなくなるところまで色々と凝った造形&パーツ構成がイイですね。機関車が元から好きな人が楽しめるだけじゃなく、プラモがおもろくて機関車が好きになるっての有りそうな良キット。

そんなわけで、折角作ったのにスチームジェネレーターはゴッツいキャビネット内に収納されてしまうため、実は完成後は天井を開けない限りは見ることは出来ないのだ。なので、キャビネットの外側は墨入れしたりウェザリングを入れたりしてるんだが、内側は流石に何もしてないです。

このキャビネット、一部にメーター視認用の保安窓が付いてて、完成後もこのようにメーターだけは見えるというのだけはミソ。このチラリの為にデカいジェネレータまで作らされるのでした。

まぁ、確かに運転席窓からチラッと見えるってのは萌えポイントかもしれませんな。

コンソールには運転用のマスコン・ブレーキ関係のバーがあるんですが、この内L6ってパーツの一部を湯逃げゲートと勘違いして切り飛ばしてしまった(笑。でも、切り飛ばしたところを、さも「最初からこうでした」風に綺麗に整えて塗っちゃえば、マニアな人じゃ無いと気が付かないかもねって事で、私はマニアじゃないからスルーします。

っつーことで、これにて運転席のメイン部分が完成。

で、今後の展開ですが、インスト順で追うつもりだったんですが、どうやらここで一旦インスト順をアレンジしてボディーワークに進まんだ方が良さそう。2色塗り分け程度ならインスト順で行けたんですが、この車両はサイドにストライプを入れる必要が有る為、どうしてもボディーを仮に組み上げて塗装してからでないと、キャビン内のパーツを仕込むことが出来ないんですね。

ボディーの工作は全部いっぺんにヤッツケる事をせず、敢えて2セクターに分けて作業しております。

今回は先ず前後ボンネット関係とキャビンの塗装。使用色は

これ、ブルートレイン用の青なんだそうですが、多分このアオシマDD51用に出してきたんだと思う。中瓶サイズなので、このデカブツでも1本で充分塗れました。

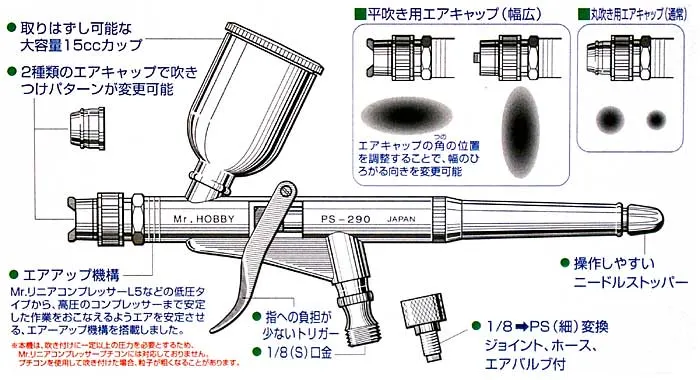

随分前に買ったまま、デカブツキットを塗る機会が無く未開封放置になってたクレオスのトリガー式エアブラシを今回初使用。うちで使ってるのはクレオスのプラチナ0.2とプラチナ0.3、タミヤのHG0.3とクレオスのLWA0.5×2の5本がベンチ入りなんですが、そこに6番手で入ってきたのが、P290LWAの0.7mm。アネスト製のOEMって聞いてますが、口径がデカい上に噴霧方向を縦横切り替えできるので、1/12車用に買ってたんだけど、まさか機関車でデビューすることになろうとは。

これはイイ!!

マジでイイ!!!!!!

なんで今までこれを放置してたのか!!!(何も作ってないからですw)。

平吹き方向でノズルを使うと、この大きさのパーツでもムラ無く一気に塗り上げることが出来ます。模型用のブラシで大面積の塗装ってのは大変なんですが、このブラシに限って言えば、多分1/8の車のボディーとかでも楽勝で行ける筈です。デカブツの塗装でこんだけ楽だったのは初めてっすわ。

ただし、幾つか注意点も。私の場合、平素は概ね0.08Mpa付近のエア圧で吹くように希釈するんですが、本使用前のテスト段階では、その希釈だと一気に吐出しすぎて吹くそばから流れちゃってダメでした。要するに乗らない。で、塗料1に対して薄め液0.8位の濃いめで調色し、エア圧も0.1Mpa~0.12Mpa辺りで吹いてみると噴霧も細かくそれでいて綺麗に対象物に塗料を載せることが出来る素敵すぎる使い加減。ようするに、コンプレッサーの能力によって使い勝手が大きく変わります。

また、濃いめの塗料を高めの圧で吹くので当然なんですが、塗料の消費がハンパないです。ガイアの青20号の瓶の半分以上が今回の塗装で消えました。吐出量が多い上に噴射角が広いために捨て吹き分の量もかなり多い感じ。これはトリガー式である為、エアと塗料の量が並行調節になってることもありそうですな。

っつーことで、使い途はかなり限られる(広い面積のベタ塗り塗装)けど、車モデラーには超オススメの一本かと思いますよ。ウレタンクリアー使う人であれば、それ用に一本持ってても損しないと思う。以前から同じLWAでもダブルアクションタイプのLWAを普通塗り用とクリアー用との2本使いをしてきてたんですが、同じLWAでもこのトリガータイプは全く使い勝手が違います。っつーか、作る機会が激減してるくせに、クリアー用にもう1本とか考え中(笑

尚、この色を塗る前の下処理ですが、内装側はクレオス黒サフに自家調色内装色、外側はクレオス1200サフにガイアの青20号という組み合わせになってます。裏に黒サフを用いたのはプラ特有の透け防止の意味合いが大きいです。電飾も入りますしね。それから、ボディーは他の部品と異なり豪勢なスライド金型が使用されてるんですが、パーティングラインが薄かったのでキサゲで削げばOKかと思いきや、パーティイングライン位置での型ズレが思ったより大きく、結構整形に手間取りました。

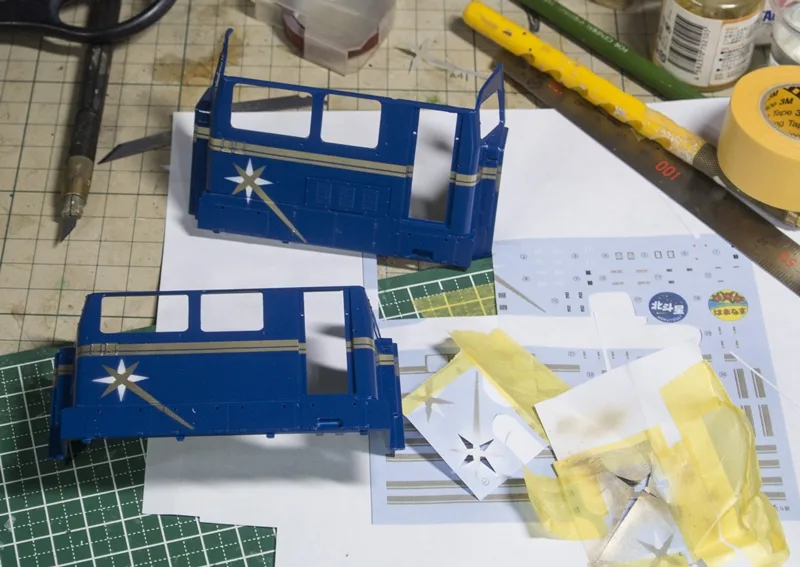

表は青20号、裏は自家調色のグリーン系で塗り分けてから問題のストライプ塗装。北斗星カラーって事で金色の帯が入る訳ですが、白線1本の赤白仕様と異なり金色2本線になっとるんですよね。ただ、スケールが1/45とデカブツサイズである事が幸いして、私でもなんとか塗装で入れることが出来ました。

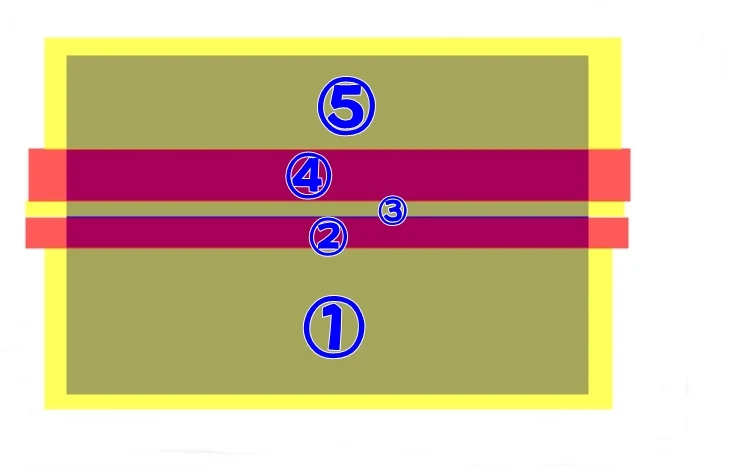

方法は、先ず本体をドバ-ーっと青くしてから、ストライプの下辺を決めるべくマスキング。尚、ヘッドライト周りのみキット付属のマスキングシール(赤白用)を加工して使用してます。金帯も赤白の帯と幅そのものは同じ(少なくともキットのデカールの状態ではですが)なので、このヘッドライト部分を基準にして、以下のようにマスキング。

先ずストライプ下側部分をヘッドライトのマスキングの下辺からズーーっと伸ばしてマスキングします(①)。

で、その上にクレオスの細切りマスキングシートの1mm幅を使って図の赤い部分の様に①に沿わせるけど重ねないようにマスキング(②)。

その上にアイズプロジェクトが出してる極細マスキングテープの0.4mmを②に重ねないように貼り込んで(③)、

更にクレオスの2mm幅のマスキングを貼り(④)、最後にストライプ上辺をマスキング(⑤)。デカールの帯幅(3mm強)より気持ち広めですが、この方法だと比較的手軽にマスキング出来ました。

後は、先の図の赤い部分のマスキングのみ剥がしてから、クレオスのスーパーゴールドで帯を描きました。

このゴールドはメタリック粒子が多いので塗膜は弱めである反面、エア圧と吐出量に気を付けて吹けば、マスキングの密着が不完全な処からの吹き漏れが起きにくいんですな。とクソ偉そうに言うてますが、この塗料チョイスで機関車知らんのが露呈。塗った後で色々画像を見てたら、金が明るすぎですね。クレオスの塗料なら「GX209赤金」の方が断然イイと思います。

ストライプは入ったモノの、ゴールドを使用したことで少々面倒な問題も発生、一つは、マスキングのキワの処理ですね。現在は剥がしたマンマなのでギザってるんだけど、メタリックはこれをコンパウンドとかで処理できない。地道に拡大鏡を使ってギザってるとこを薄刃のナイフの刃先や先端斜めカットした爪楊枝なんかでチマチマ処理するしか知らないのだが、他に方法あるんかね?

あと、当然このストライプ部分の塗膜は弱いので早めにクリアーコートで保護しておいた方がイイですね。ともかくも、これで再び作業はインスト通りにキャビン周りに戻ることが出来ますね。何だかんだ言っても大きなヤマ場を越えた感は有る。

車体の塗装でもう一点面倒なのがキャビン横に描かれた流星マーク(?)。北斗星が流れたらケンシロウもビックリだろうと思うんだが、ともかくもこの流星マーク、キットではデカールも用意されてるんだけど、残念ながらサイズが合ってません。大きすぎるんです。

それ以前のソモソモ論として、帯を塗装で済ませてるので、デカール使ったとしても色が合わない。

なので、このマークも塗装することにしました。キットのデカールを7~80%程度の縮小率でコピーし、そのコピーを切り抜いて「金色のマスキング用」と「白のマスキング」の2種作ります。ワザワザ白と金で分けるのは、白の星を塗った後に金の星を重ね塗りすると、下の白の星の重なり部分が金の上に浮いて出るんですね。メタリックはコレが面倒。

ボディー関係はもう1セクターあるんだけど、ソッチは車台が絡んでくるからその時に改めてやっつけることにしやす。形が見えるとテンション上がる~から、ここでボディをやっつけた意味はモチベーション的に大きい。

どうでもいいけど、鉄道のカラーリングって、資料漁ってみると、結構いい加減というかアバウトな仕事なんすね。青は全部同じ感じだけど、金帯の色合いは一定じゃないし、この星の塗り方やサイズも結構マチマチ。そこがAFV車両っぽくて味があるんですけどね。