フジミのデイトナですが、我が家の棚にあるのは発売時期によって異なる3種類の箱。内容的にはどれも同じなんですが、初期のは信じられないくらい厚みの薄い箱に入ってて、これが所謂

「一度ランナーを箱から出すと元通りに戻せなくなる店頭箱開け厨初見殺し仕様」

で、その対策か箱の厚みが増えて中身の出し入れが楽になったバージョンと、そして近年最後に再販された赤箱赤整形色仕様の三種です。で、今回取り出してきたのは、90年代に購入した初期の頃の薄いバージョン。どうやらモノは箱から出して元に戻せなくなり、渋々ランナーを切り刻んで何とか箱に入れ直して積んであったものです。

思えばエンスーシリーズの頓挫にもROSSOが少なからず絡んでたんだよなーっつーのはさておき、やる気元気相沢まき全力な頃のフジミのキット。パッケージ箱絵もカッコイイ!

特徴としては前期後期のコンバーチブルでホイールもワイヤーホイールとクロモドラホイールの2種が入ってます。開閉はボンネットのみですが、内装や完成後は全く見えなくなるトランクルーム内も再現されている凝り用。なので、シリーズ名の通りプラモエンスージアスト技術高い系な御仁が挑めば、開閉機構を追加して全開閉モデルにするもプラモのパーツがサポートしてくれてしまう凄い内容ではありますが、もしそうした事をお考えなら、近年再販された赤成型色版を用いる方が安全です。

旧版は年式的にプラの劣化を考慮せねばならない事に加え、そもそものプラ質が非常にヤワいので、ドアやトランクを切り飛ばすと猛烈に強度が下がります。そらもう軟質樹脂か?っつー位柔い。

柔いのは若いちゃんネーのパイオツだけで結構でございます。研ぎ出しの時に塗膜割らないように注意が必要です。あと、当然パーツも反りが出やすい。

今回は前期型にて製作。キットではフロントマスクをゴッソリ切り取って、そこに専用のライトハウジングとクリアーパーツで前期型マスクを作る様になってんですが

これだとクリアーパーツ下辺の「ライトハウジングの底面と一体のボディーパネルの一部」が無いために、上から見たときに地面が丸見えで正面から見ても、ライトがグリルからコンニチハしてしまいます。実際には

↑の様にライトの下はちゃんと塞がってると言うか、ライト下面が袋状の膨らみになっててグリル部分まで露出していないのが正解のように見えて困る。近所のデイトナ乗りのオッサンにちょっと見せてくれって訳にもいかず、今回は塞ぐ方向で進めました。

そもそもデイトナ前期型は所謂ハンドメイド生産の車であるため、細かいことを言えば一つとして同じ個体が無いそうな。

つっても250GTOみたいに、シャーシナンバー毎にステイタスが有るようなハンドメイドでもなく、一応共通パーツを組み合わせてるけど、いざ修理とかの際にその共通パーツが微妙に合わなくて、マウントやチリ合わせに無駄に手間が掛かるってタイプのハンドメイド。

なので、後期型ではそこいらがプレス機導入とかライトユニット外注とか効率化が図られてて、現存車でも後期型の方がオリジナルに近い状態を保ちやすいんだそうです。

前期型の場合は、リトラライトの後期型をわざわざ前期型にモディファイしたものや、前期型でも板金修理の際にオーナーの都合でオリジナルとは異なるパーツで補修されていたりで、私如きではどの資料画像の個体がオリジナルなのか判らなかったりします。

先ずは、キットの指示通りフロントマスクをゴッソリ切除したら、キット指定のヘッドライトハウジングパーツを用いつつ、プラ板を組み合わせて不足している部分を新造します。

一応寸法図って図面起こしてプラ板切り出して云々やってますが、基本的には漢の現物合わせ上等にて。サラッと書いてるけど私程度の技量では思いの外時間と手間を要してしまいました。このブログ記事の元は、もう10年以上も前の工作の事なので、今ならもっと良い方法思いついてるんですけどね。当時は試行錯誤。

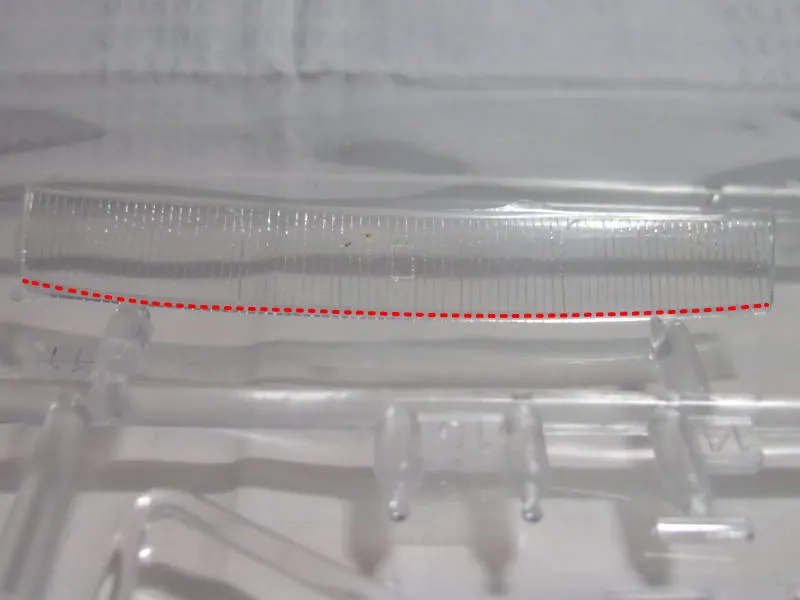

クリアーパーツでは点線部の下端(ボディーカラーで塗る部分)はこのガラス側じゃなくボディー側にパネルがあって、ガラス部分はボディパネル上下にて挟まれるじょうたいになりますんで、そうなるように加工をしてやりました。文字で書くと判りにくいですね~。

更にガラスを乗っけてやると糊シロの少なさに万が一の強引接着の必要に駆られた場合の逃げ道が少なすぎたので

エポパテでセンター部分に土台を作っておきました。

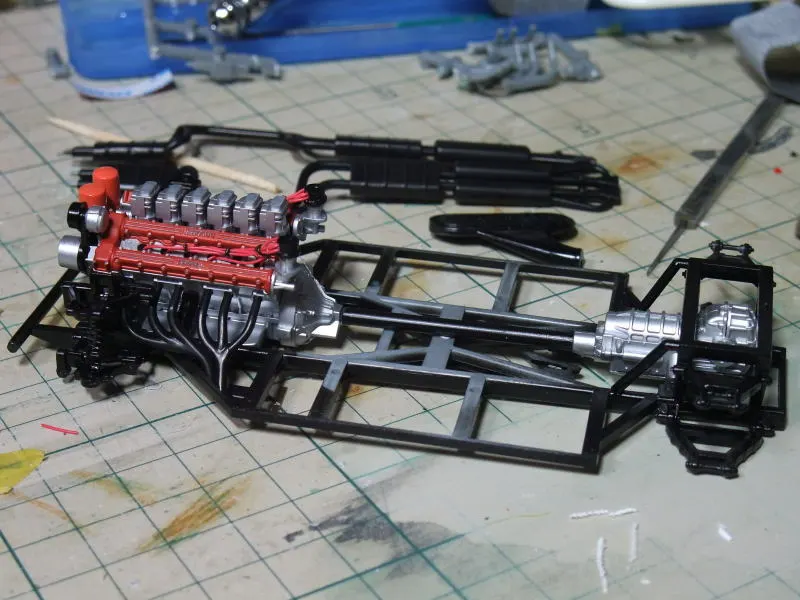

モチベーション上げるために、エンジンやサスペンション等基本パーツの収まりを検証して於くべく、取り敢えずボディーとシャーシとフロアパネルを仮組み。

フロントのトーにも若干問題が出てるんですが、それよりもリアタイヤとホイールアーチの位置関係が気に入らない。

赤矢印方向に1mm程度動かしたいんですが、そう簡単に事が運ばないのがこのシリーズの面白いところ。全体的な腰高感も少々気になってますんで、どう弄るかちょっくら考えてみようと思います。

何故か画像はスンゲェ作業進んじゃってますが、当時(2011年)はスマホのカメラの性能は今程よくなかったのでカメラで作業を撮ってたんだけど、一々作業を撮ってらんない事も多く、このデイトナもあまり画像が無かったんですね。

で、ボディーの方はヘッドライト周りの作業が相当面倒でしたがなんとか目処が付きまして、クリアパーツのライトカバーとの合いも確認。各窓に関しては、当時主流の内ハメ式の窓なので納得いかない思いもありましたが、型起こしてバキュームとかまではせずにそのまま妥協。

エンジンフードボンネットは、このキットの定番のネガティブ要素でして、このキットでも結構反っててチリも合わず。押して曲げて削って嵩増ししてと、まぁ色々やったんだけど追い切れずでしたね。キャビン側端がまだ少し浮いてます。

後は、スジボリを綺麗に彫り直した位で、基本的なフォルムは美しいデイトナのラインを再現してくれてますね。ホント、当時のフジミエンスーシリーズ担当の造詣の深さが見て取れます。あくまで当時のね。今とは言ってない。

ボディーカラーは、クレオスのスーパーイタリアンレッドを基準として、そこからオレンジ方向に振った赤と朱色の中間くらいの赤。色調整はガイアの純色が超便利。

塗装後はクリアーコートして乾燥ブースへ。

ボディーがクリアーまで進んでるっつー事で、引き続きシャーシにも手を出してます。彼方此方パーツの勘合にアラはあるんだけど、そうした部分をシェイプしてやると、設計時点のメーカーのやる気が戻ってきます。

ヘッドカバーの彫刻も凄く良いし、補器類配置も実にツボを得ていて、とても20年前の製品とは思えん。とは言え、一部残念な部分もありましたんで、補器類を若干自作し配管基部やプラグコードを追加して情報量を増やしてみた。シルバーはクレオスの旧#8。アルミ系金属表現に重宝するシルバーでしたが最近質感を替えたらしい。早速新版も試してみたけど、旧#8の良さが殺されちゃった感がある。

エキマニ&マフラーは、下地をクレオス新版#8にガイアのセミグロスブラック+新色パールカッパーを上掛けし、最後にクレオス旧版艶消し黒を薄くコートして耐熱塗装を表現してみた。

ヘッドカバーはクレオス#8+半艶クリアー少々を下塗りし、上にタミヤエナメルのフラットレッドをペトロールで希釈してブラシ吹き。乾燥後FERRARIロゴなどのシルバー部分を露出させるべく、爪楊枝の先っちょでフラットレッドを擦り取ってあります。

サスペンション関係は、このキットの難点の一つで、一応ある程度は仮組みで詰めてあるんだけど、最終的な微修正が必要な感じだったので、ナックル部分は未装着。Wウィッシュボーンの上下に関しては、仮組み時点で水平垂直を出してシャーシフレームにガッツリ固定してあります。

このキットの場合は、ナックル部分よりも上下アームをキチッと組み込んでおかないと、トーがおかしくなったり変なポジキャンになったりしやすいです。

シャーシフレーム側は、前後のナックル部を漸く装着。車高とホイールベースの加工が必要だったために、ナックルと上下アッパーアームの接合部を中心にかなり寸法を弄くってます。

車高は1mm下げてホイールベースを1mm伸ばしただけなんですが、キットの構成が前後Wウィッシュボーン構造をキチンと再現してますんで面倒くさい。サスアームそのものの取り付け角度を変更して車高などを弄る方法とナックル接合部の寸法変更で弄る方法とがありますが、今回はナックル側にて調節。この方法だとフロントのステアロッドパーツが使い物にならなくなるんですがどっちにしても面倒くさい。

エンスージアストキットということで、かなり細かい部分まで再現されている内装部分。画像では見えなくなっておりますが、足下の3ペダルやシートベルトバックル、果てはトランクルームまでキチンと再現されてあります。ドア内張もモールドはシッカリ。

今回は、先ず開閉機構を追加する気は更々無い事と、何よりボディーとシャーシの合体時に彼方此方干渉して面倒くさいのでトランクルーム内のパーツをゴッソリ省きました。

シートは、所謂中後期量産型ならキットのパーツと同じくヘッドレストが装備されていますが、前期型の場合はヘッドレストが非装着になってる個体が多いので今回も切り取ってます。

又、シートベルトは、バックル類がキチンとプラでパーツ化されていたので、そのプラパーツを薄く削いで使用。ベルトそのものは叩いて薄くのばした板オモリの上で、粗目の丸棒状金ヤスリを転がして布目を入れてからベルト幅に裁断してエナメル塗料を吹き付けて着色した物を装着してみた。

メーターコンソールは、プラ板に各メーター用の小×6、大×2の計8つの丸穴を開けてからコンソールパネル形状をトレースして切り出し、丸穴の縁には同径に丸めたリングを装着。ホントは更にゴッツいシェードが付くんだけど、見た目にウザいのでパス。

ダッシュボードパーツに先にメーターのシールを貼って、その上にコンソールパネルを装着。メーターの表面には紫外線硬化タイプの透明樹脂を流してレンズっぽく。

センターコンソールは、ダッシュ側の空調レバーはキットのモールドのママで、その下のスイッチ類はインセクトピンをリューターで切削加工したものを装着。

シフトノブはロッド部分が根本付近を少し曲げたインセクトピンにて、ピンの頭をリューターで平らにし、その上にエポパテで作った丸団子を乗せて再現。シフトゲートは、四角い枠の内側をパーツ裏から削り込んで穴を開け、そこにやはり裏側からタミヤのF50用のインレットを小加工し填め込んでみまし。

フロアマットも作ったんだけど、これまた完成後は見えないでしょうなぁ。フジミのデイトナはスパイダーもキット化されてるんで、ソッチ作るときに内装はもっと凝ってみてもイイかな?そん位キットの内装部分の基本的な素性は良いと思いますです。

塗装に関しては窓ガラス越しになることや光が入りにくいことを考慮して、キット指定通りの黒一色にはせずに、コントラスト差がやや強めに出るよう塗り分け。又、シートに関しては、ガイアのブラックサーフェイサーを塗布し、乾燥後に布で磨くことで皮っぽい質感を出したつもり。

クロモドラのホイールにてタイヤ関係の位置確認。実際にはワイヤーのボラーニホイールを使おうと思ってます。この頃はホイールが二種入ってて好きな方使えとか嬉しい配慮がありました。勿論、今の目から見れば、プラ製ワイヤードのボラーニは、金属ワイヤーを編んだ今時のホイールキットからすれば見劣りしますが、イタレリにせよフジミにせよ、プラ製の限界に挑むかのような繊細なパーツ構成でワイヤーホイールを再現してくれていて、これはこれで捨てがたいのです。

キャビンとシャーシを合体して諸々確認。仮組時におおよそ整えておいたとは言え、エンスージアストシリーズの他のキットに比べると、このデイトナは大きな修正は殆ど要らない優等生かもしれません。あくまでシリーズ内での話ですが。

エンジンルームに関しては、当初各部位の基本色を全てブラシ吹きして組み上げたんですが、思いの外清潔感が出過ぎて逆に不自然な印象になったので、細かい汚れ表現を追加し、相応の使用感を加えてみました。又、D44のダイナモ、D36のエアコンに関しては、手持ちの資料と比して形状が違ってたのでプラ材で新造してますが、エアコンは完全に見えなくなっちまった。

汚れに関しては主にパステルの粉と部位によってはそれをアクリル溶剤で溶かした物にて。

エアクリーナーとキャブレターの組み付けに置いて、キャブの着座位置が少々高くてボンネットと干渉気味だったのですが、エンジンマウントを弄ると他の部位にも影響が出るので、キャブのパーツの高さを低く削ることで対処。

あと、実車ではエキマニ上方に無骨な上に何もかも隠蔽してしまう遮熱板が設置されているんですが、工作が面倒くさい事もあって、キットのママの筒抜け状態にしてあります。

配管類は、殆どが線径異なる複数種のハンダ線。メッシュ目が入ってる物は、金の平ヤスリでハンダ線をゴロゴロ転がしてやれば簡単にメッシュ目が入ります。メッシュホースだけではなく、0.3mm以下のハンダ線に同様の加工を施すと柔らかい編みワイヤーも作れるので、スロットルケーブルに使用してます。

プラグコードはモデラーズのプラグコード(細&柔の方)を使用。

ヘッドカバーは、ノーマル車体だと黒が基本で赤ヘッドは[Testarossa]っていう位であり、当時のフェラーリではSPLエンジン専用配色でしたが、見栄え優先で赤にしました。

この車の定番パーツの同時点火用のCDIは、前期型の純正パーツリストに無かったのでオミットしました。ちなみに、製作当時は、クラシックフェラーリの某専門店ネクス○○ンさんが、ネット上にpdfでマニュアル流してくれてたので、かなり参考になりましたが、今は流してないようです。

シャーシに関しては、リアのタイヤ軸位置を後方に1mm弱動かし、前後の車高を1mm弱下げてます。加工は主にナックルのパーツを現物合わせで加工してます。

ステアロッドはキットのパーツだとアライメントの邪魔にしかならなかったので今のところ未装着。プラ棒か真鍮線で作れば良いだけなのでそのうち作ろうかと。

オイルパンの蓋はシルバー塗装が正しいんですが、何か見た目に無駄な清潔感を醸し出したので黒塗装に変更。シルバーはアルミ表現に便利なクレオス旧8番。排気管は、自家調色のダークブラウンにFGパールのカッパー系を混入した物。ダークブラウン調色の際に純色(原色)のみで混合して色を出しておくと、金属粒子が殺されてしまわないので程良い反射になります。