オッサンは鉄道方面にはとんと疎いので、買ったはいいけど資料が無いなぁと思ったんだが、ふとネットを彷徨ってみると、意外なほど詳細な画像が沢山手に入る事を知ったのであった。また、どうやらJRの各車両には個別ナンバーがキッチリ振られているらしく、本キットではプレート関係を選択することで4種の個体のどれかを再現出来るようになってるのだが、パッケージ画像のDD51 1148よりもDD51 1137の方が画像を多く入手出来たので、それじゃぁ基本1137番車で、よく判んないディテールは同じ重連用DD51の他の番車の資料から孫引き推量でやっつけりゃいいんじゃないかということで、このキットを始める事にした。

そういう事情なので、ド詳しいマニアが実車両の正確な縮小モデルを作るような話ではなく、単にプラモとして面白そうだったからという話。

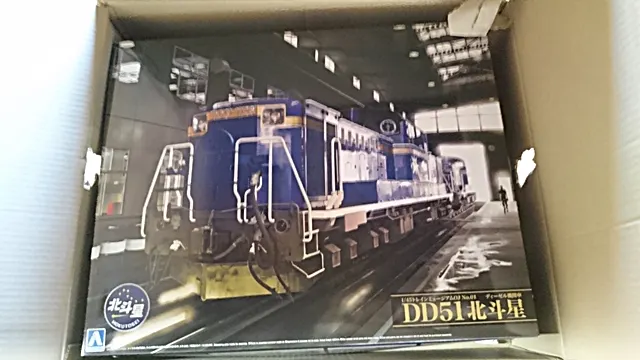

さて、先ず以てこのキット、箱入りの状態で超デカい。1万超え価格のキットとは言え、この箱のデカさは説得力充分。

中には山盛りのランナー群が。パーツを検証したところ、このキットは箱がデカいだけじゃなく、物凄いパーツの量が多いのよ。その上、ステップやフック関係の極細パーツなんかも多く、長期に積ん毒しちゃうとプラの劣化でポッキポキななっちゃうことが予見されるため、折角1諭吉以上払って買ったんだから、今のうちに作ってしまおうと考えた。コレ、ホントの話。プラも劣化するんですよね。だからと言ってホイホイ作れるわけでもなく、いざ欲しいと思ったときには入手不可だったりするもんだから結局積んじゃうだけど。

尚、ランナーの数が多いので、いつぞやのバンダイのMGサザビー製作時と同じく、ランナーをアルファベット順に並べてパーツの取り出しをし易くしつつ作業開始。インストでは電飾用の電池ボックスやスイッチ部分を兼ねた展示台からの製作開始となっているのだが、土台やレールからの製作ってどう考えてもテンション上がらないので、インスト順は無視して車両本体の製作から始める事にした。

尚、LEDでの電飾は、「別売りLEDを使って電飾が可能です」っていう但し書きが発売前から知らされていたので、てっきりアオシマから別売りパーツがリリースされるんだと思ってたのだが、実際はそうじゃ無くて、電飾用LEDは別途各自で調達してねって話だったことが判明。インストに抵抗の計算式や回路図が書いてて、後はお好きにの放置プレイ(笑。

ただし、電池ボックスやスイッチ、それに配線用のガイドやLED仕込みパーツはちゃんとキットに用意されているから、別途必要なのは3mm砲弾型LEDと抵抗もしくはCRD。

偶々先月大阪に行った時に、3mmLEDが要るという事だけの記憶頼りに幾つかLEDとかCRDを買っていたのだが、アオシマが推奨する「電球色(ウォームホワイト)」のLEDは買っていなかった。要するに記憶に刻まれてなかったって訳ですね。台風の影響で偶々日本橋をウロウロしてる時に突然思い付いた買い物でしたからねぇ。っつーことで、改めて秋月電子に通販依頼して取り寄せた。

田舎者の「ついでに病」で、各種LEDと15mAの定電流ダイオード、それから電池式だと色々面倒くさいのでDC12V/1Aのアダプタから取ることにして、AC/DCアダプタ用のジャックも購入。LEDって全然ワケワカメだったんだが、いつかのモデグラの電飾特集と、ランサーやアルトでの電飾作業なんかで得た知識で何となく判ってきたので調子こいて今後も電飾する機会あるかな?的な買い物(笑。他にも5mm砲弾型や超高輝度とか何となく思い付くまま諸々購入。

余談だけど、このDD51が完成した後、実はこの時買ったはずのこれらのパーツを全部紛失したんです。部屋の中の何か箱にヒッソリ収まってんだろうけど、10年後の2025年になっても見つかってません。ちなみに、この製作記は2015年に書いた物のリライト版です。

っつーことで製作開始。インストではエンジンからの製作となっております。この機関車は前進でも後進でも同じ様に扱える前後対称形状になっているため、殆どの部位を2個ずつ作らねばならない。

でですね、製品化コストの関係とかも有ったのかも知れないが、パーツ表面の彫刻はソコソコ良い感じなのに、貼り合わせたり填め込んだりという場合の勘合の具合が非常に悪いのだ。パーツの細分化が細かい上に合いが悪いってのは中々に難儀な話でして、車モデラー向けに例えて言うならフジミのエンスージアストシリーズのパーツ整形状態を思っていただければ近いかと。エンジン関係のパーツの合いは、私基準で評価する場合、タミヤを100点でヒロを80点、フジミのエンスーを50点でスタジオ27を20点とすれば60点ってところ。作っててフジミのエンスーの「志は高いがパーツの組み立て精度はウンコ」よりは多少マシって感じ。ただ、表面の彫刻は結構イイ感じになっててパーツの置換を要求されるレベルってわけじゃ無い。

それにしてもパーツが凄く細かく多い。ランナー25枚超えの部品点数は約1000とのこと。エンジンはスケールなりに省略も結構あるにも関わらず、それでも総パーツ約80(二基組むので一基辺り約40)とかなので、良くも悪くも価格(定価1.5諭吉)なりの内容になってると言うより、パーツの射出具合の曖昧さは、この内容で価格を1.5諭吉に抑えるためにケチるところはやむを得ずケチったってとこなんじゃなかろうか。なので、パーティングライン消し・ゲート後処理・バリ&歪み退治の”三大プラモ不毛な作業”は悲しいほどに全てのパーツの整形に於いてキッチリ要求されます。

で、こういうパーティングラインだらけの円断面パーツの処理に凄く役立つのがこの工具。「シモムラアレック 職人堅気 精密R面取りツール Rボコ3 」という長い名前の円筒形部品のパーティングラインを落とす特殊キサゲで、パーツの形状を崩さずパーティングラインだけ落とせる。円筒形状の部品が非常に多いこのキットでは特に重宝すること間違いなしです。

っつーことで、いきなりエンジン完成。このキット、前後同形状の機関車って事で、エンジンのみならず変速機だの台車だの、同じ部品を二つ以上組むのが殆どなのですな。スケールは1/45ってことで、概ね1/43のモデルカーと同じ位のスケールなんですが、流石に機関車だけあってエンジンがデカい。61リッターディーゼルエンジン。なんとV12です。いや~、機関車のエンジンと言えど、やはりV型バンクの12気筒は絵になるな~。

基本キット素組みです。パーツ数が一基40位有る上に接着一が曖昧だったりインストの指示が曖昧すぎてパズルチックになってる部分もありますが、実写画像と比べると再現度は高い。省略されてるのは燃料デリバリー配管くらいのものじゃなかろうか。塗装に関しては、ガイアから出て来た専用内装色ってのもあるんだけど、こちらは自家調色にて。クレオスの明灰緑色をベースに300番台のグリーンとブルー、それにクールホワイトを使って作ってみた。インストには塗装指示があって、ニュートラルグレーかもしくは明灰緑色+FS34227(グリーン)で塗りつぶせの指示だったが、実機の画像だと指示通りの塗りつぶし状態のもあれば、タービンやヘッドカバー部分は無塗装になってるモノもあったりして一様では無いらしい。全部塗りつぶしは味気ないので、多少地色が出てる部分を残して塗り分けてみた。

そもそも鉄道には全く詳しくない(ほぼ無知(笑)ので、こういうところは主観重視です。

尚タービンアウトレットと排気側タービンにはそれぞれ断熱材が巻かれているらしいので(インストにも指南あり!)、最近はスッカリ世間で嫌われているタバコの銀紙を細切りして巻いてみました。

あと、インテークマニホールドとエアクリーナーボックスの接合部には盛大な継ぎ目が出来てしまいますが、ここは他の部分を全て塗装して組み上げてから黒瞬着をすりこんで隙間を消し、その後塗装にてスポット修復する形で処理し取ります。調色でクールホワイト使うと隠蔽力が上がるから、こういう時便利だな~と自画自賛。

※この部分、組み立て説明書のミスがあり、13ページの工程17でM22とM61という部番指示が逆になってます。その指示通りの部番で付けると、私のように一回引きはがしてやり直してパーツがボロっちくなて誤魔化し作業が追加されてしまいます。

これは液体変速機。車で言えばトルコンATみたいなもんか?前後2機搭載だけど、パーツが1機あたり8パーツとこのキットにしては控えめ。バリやパーティングラインが大小問わずどのパーツも結構盛大なので下処理に時間を持ってかれる~。「これでオッケーか?」と塗装に入ったら、消しきれてないゲート跡やパーティングラインを見つけてしまう場合が多く、

下処理→一部組み立て→塗装→組み立て→修正塗装

という面倒くさい手順で進行中。

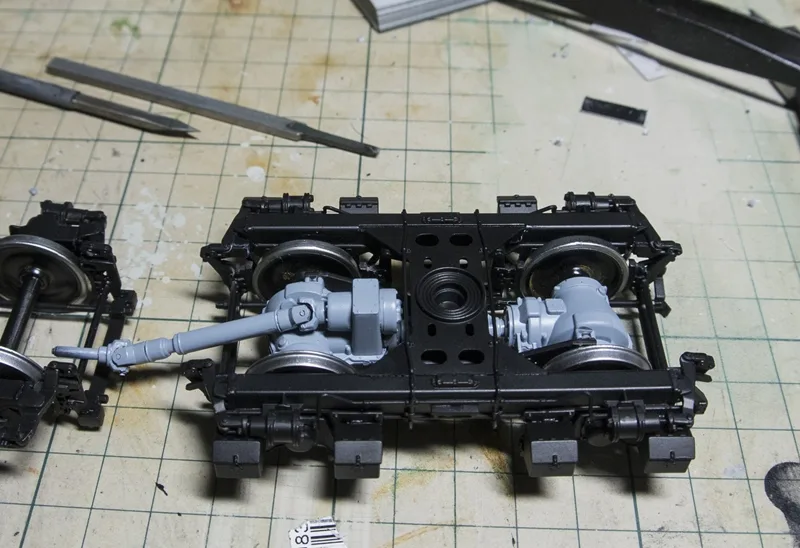

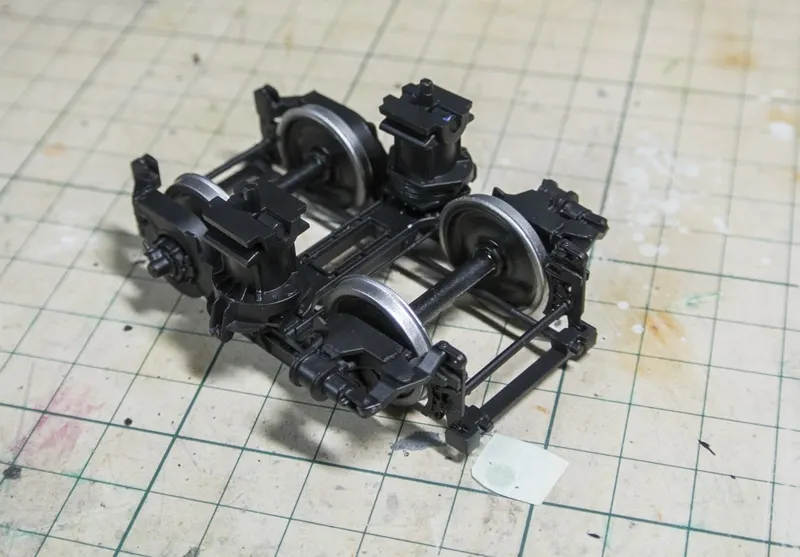

変速機はパーツ数も少なかったのでサッサと終わったのだが、次の行程の台車関係はそうはいかなかったのは↑ご覧の通り。両端台車は、138パーツで2機作るので276パーツで、真ん中の中間台車は53パーツっつーことで、計329パーツ。そこらのプラモなら完成しちゃうパーツ数かと思うぞ。

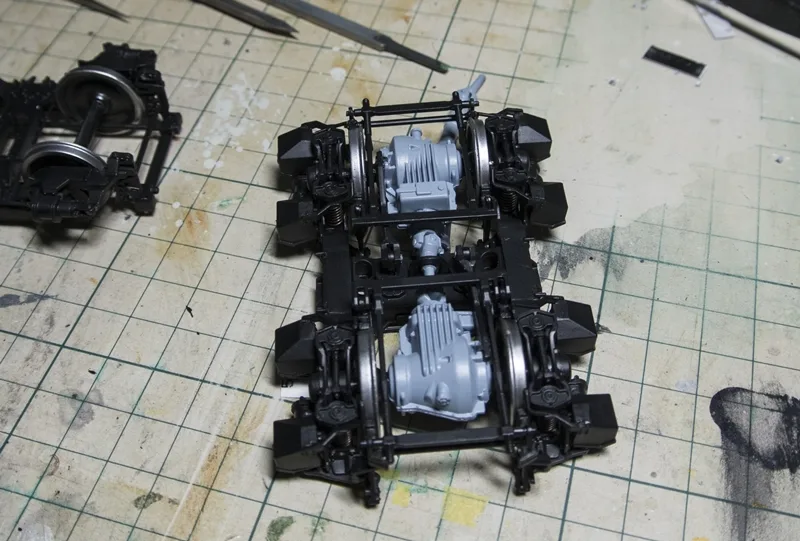

で、流石に空いた時間にチマチマ進めて漸く台車を3つ組み上げた。正確には、中間台車用のエアサスペンションASSYが未だ残ってて未組み立てなのだが(汗

台車関係の組み立ては、可動部位が多いということと、そもそもの製作工程の関係で塗って組んでまた塗って組んでを交互にしないとならなかったので思いの外面倒でした。

尚、インストはここにもミスがあって、15頁工程23の転輪の軸はL22ではなくE19が正解。L22の軸は工程41の中間台車で使用する車軸です。

両端台車と呼ばれる動力台車。転輪に駆動力伝達用のデファレンシャルギアボックスが介されているが、この部分の色指示が黒ではなくニュートラルグレーだったので、台車本体を組む前にここだけ先に塗装。ニュートラルグレーだと暗すぎる印象だったので、後々ウォッシング等で彩度も明度もガクンと落ちるのを見越して明るめのグレーに変更。

転輪は、全体をグロスブラックで塗ってからホイール部分をマスクして、外縁部分のみクレオスのスーパーファインシルバーを吹き、このままだと塗った感じしまくりの銀色になったので、削った2Bの鉛筆の芯の粉を擦り込んで金属感を出してみたがどうでしょう。

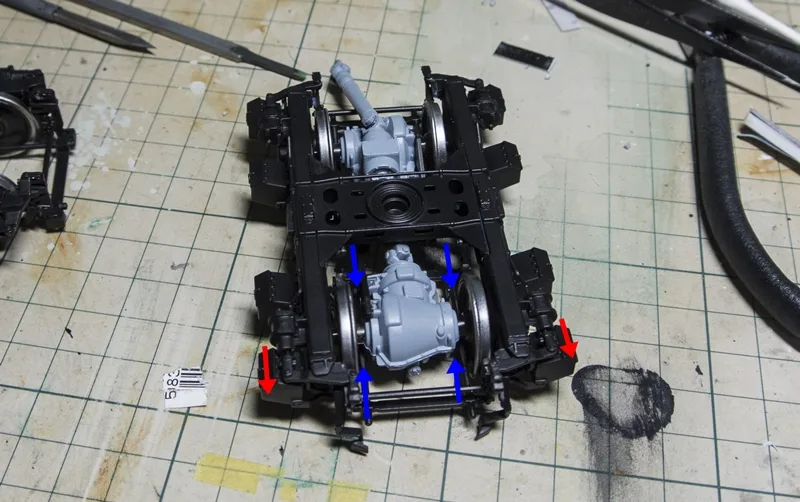

このキット、パーツの整形具合は「おいおい、新製品って言う割に既に金型ヤレてんじゃねぇか??」って位に今時珍しいほどの低品質で、オマケに金型の割もコストダウンの為かモールドやディテールを跨ごうが何しようがオカマイ無しに割られてるので、パーティングラインが厄介なとこに入りまくりです。そのくせして、「設計陣はアホちゃうか?(賞賛)」って位に凝ってて、たとえばブレーキは実機同様にスライド可動で全輪制動が再現されてて、赤矢印方向にアクチュエーターロッドを動かすと、ブレーキライナーが青矢印方向に動いて転輪を抑えに掛かります。

この部分、19頁のインスト通りに組めるなら組んじゃってイインだけど、工程34や工程36の様にブレーキASSYを一括で組んじゃってから台車に組み込もうとすると、E5・E6・E7・E8の部品の組み込みが非常にやりにくいので、これらを先に台車に組み込んで、後からブレーキASSYを台車に組み込む方が楽でした。

と0ころでこのブレーキギミック、一見パーツの精度が無いのにこんなギミック大丈夫か?と思っちゃうんですが、丁寧にパーツを一皮むいて綺麗にして丁寧に組むと、実は素の基本設計自体は物凄い精度である事が解るんですね。ただ、コスト面からでしょう、それを100%パーツに反映出来てないのが至極残念。ただし、この点をフォローするためという意味もあるのか、「あ~、これ完全に折れるわ」って思えてならない極細パーツも非常に多いんですが、プラ質が通常のプラモと少々配合が異なる質になってるらしく、柔軟性が或る程度有るし折れにくいです。加えて、これは好意的に解釈すればって話なんだけど、各パーツの組シロに余裕が有ります。アソビですね。これによって、パーツの精度の曖昧さを「後は御自分で修正してね♪」って感じで託されてる様なものなので、諸々対処の幅は大きいかと思います。なので、分度器やスコヤといったゲージの類は、本キット製作に於いては意外に重要なツールとなってます。

両端台車は、先述のブレーキの可動のみならず、1機あたり8本のスプリングによってバンプ可動する構造にもなってます。ついでに言うとペラシャもポリキャップではあるけど回る(笑。

で、こんだけ複雑なパーツの組み合わせなんだけど、車輪の組み込みそのものは非常に単純化されていて、加えてそれなりの組み付け猶予(アソビ)もあるので、水平垂直は思ったよりも簡単に保持出来るようになっとります。

ただし、↑の赤矢印辺りにバンプ可動用のレールが仕込まれてるんですが、この部分(パーツE2とE39)のバリもしくはパーティングラインが干渉し、塗料の厚みも相まってスライド機構が渋くなってる事が有るので要注意。ここの動きが渋いと、後々展示する時に車輪を綺麗にレールに設置させる時に厄介となります。多分。私も塗装後に気が付いてしまったので、再度バラしてから干渉箇所を削るハメになりました。

また、緑矢印の砂箱。これ、箱だけじゃなくて車輪に砂を流し込むホース類もパーツ化されていて、1個辺りのパーツ数は5つにエッチングが1つとなってて、しかも、接着面の面出し、パーティングライン消し、継ぎ目消し、エッチング貼附と面倒くさい作業の見本みたいなパーツ。これを16個作らねばならんかったのが、現時点では一番退屈作業となった気がします。留め金のエッチングなんて良くも悪くも1/43サイズで、息止め接着も16回。失点は2(笑。

この手のは余分に入ってるから助かった。

中間台車↑は動力台車に比べればパーツも少なく簡単です。つっても両端台車に比べればって話ですがね。やはりブレーキが可動なので、事前の仮組み確認は非常に需要。

ブレーキのみならず、エアサスペンションパーツも車体のロールに連動して可動するようになってるんだけど、接着すべきパーツと接着しちゃイカンのパーツの指示が曖昧なので、インスト指示より現場合わせっつー感じで仮組み確認しながら三歩進んで二歩下がるの進み具合。なんせ、実機車両は言うまでもなく、こちとら鉄道車両は全然疎いトーシローなので、一回組んで確認しないと、今自分が製作してる部分が一体何なのかがサッパリ見えて来ないのよ。車や飛行機や戦車ならインスト見なくても大体どこらの部品か判るわけですが、こうして初めて挑むジャンルだと全くの手探りになっちゃうんですね。

ところで、このキットを製作し始めて改めて気付いたこと。コメント欄で新米パパさんも危惧しておられたけど、このキットは内容が非常に充実していて、それでいてプラモデルらしい組み立て作業の充実感や達成感が楽しめる製品ではあるけど、プラモデルを作ったことが無い人や、ガンプラパチ組専門で楽しんでる人には、正直面食らう部分が多いキットでもある。上に掲載したツールは、どれも本キット製作時に利用頻度が高いツールなのだが、どれもが組み立て時の正確性を確保するためのツール。ハセガワのステンゲージはパーツ固有の形状計測のためのワンオフゲージ製作の為、スコヤは地に対しての垂直を確保するためのツールだし、所謂キサゲは接着面に起こされてしまってるパーティングラインを面を壊さず削り取るモノで、刃幅のBMCタガネはゲート跡をやはり接着面を崩さずに切除するためのツール。

パーツが多いということは、バリ1つパーティングライン1つで最終的な組み付けの際には小さな誤差が集積して大きな誤差になりがちなので、こうした正確な接着面を確保するツールの有無で、製作の組み立て精度のみならず、進み具合そのものが相当に違ってくると思います。