最初、仮組みを始めたのが2008年の9月。順調に進むかと思いきや、色々あって2009年1月に一時頓挫。その後2011年の1月に漸く再開するも、直後に震災が起きたり子どもが小学校に入学したりと私生活の影響を大きく受けて、極々たまに弄くる程度でダラダラと机の上の一角を占有し続け、それから4年10ヶ月後に漸く完成に至るという紆余曲折(笑。約8年掛かっての完成ですが、あくまで期間であって、実作業時間は通常のレジンメタルキットの手間と変わりません。単に間延びしただけ。

こういう場合、途中で投げ出してお蔵入りってのもあり得るのだけど、完成に至ったのは紛れもなくF1史上で個人的に好きな車の上位に位置してる車種だからです。

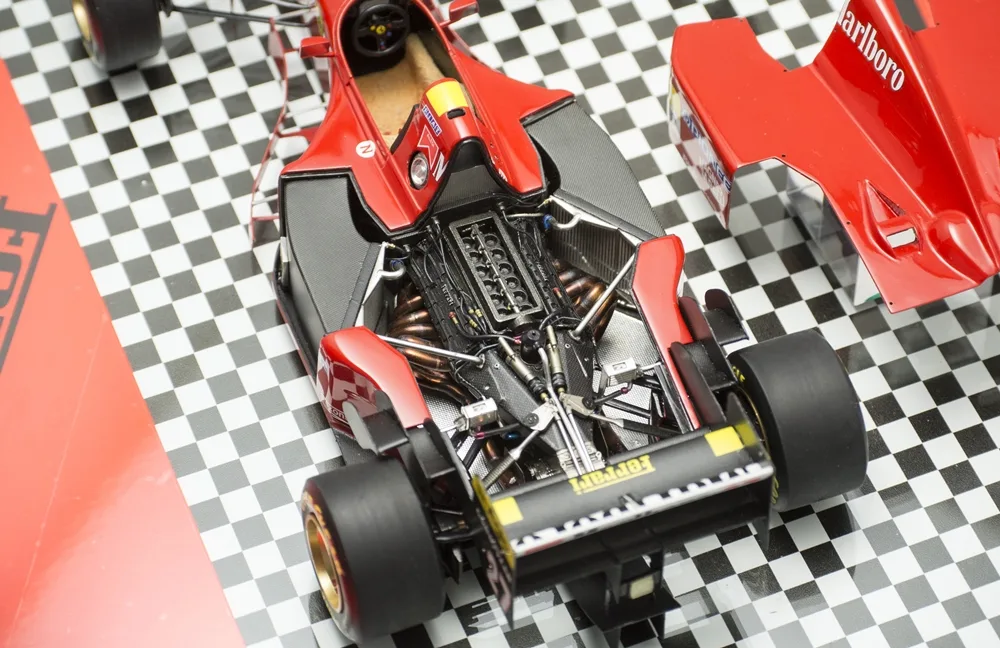

カウルは多分閉じれられると思うんだけど、開状態固定で完成展示としました。最大の理由は、カウルの分割が組み立てやすさ優先で実車と異なる分割にアレンジメントされていたのを実車と同じ分割に変更したことで、メタル製のエンジンカウルが非常に組みにくくなってしまったことと、そもそもメタルは曲げに対する反復性が無いので、カウルを脱着する度に微妙に曲げ伸ばしせねばならず何時塗膜が割れるかオッカナビックリになっちゃって精神衛生上良くないってところの2点。他にも、脱着時にカウルのカドが塗膜剥げとか起こしそうとか、そもそも完成後に脱着して遊ぶか?ってのもあって今回は割り切りのカウル開け状態固定です。なので、仮組み時には確認したりして、それこそレジンとメタルのチリ合わせをするために、メタルのエンジンカウルのエッジに洋白線や洋白帯板なんかをハンダ付けするという面倒くさい方法まで採用して頑張ったんだけど、最終的に閉まるのかどうかは確認しとりません。

フロントセクションでは、独特の3段ウィングに片側三枚ずつの整流板が付いててコレが何気に面倒くさい。それと、この時代の面倒くさいパーツであるモノコック左右の整流板も面倒。

フロントサスペンションの工作でもこのボードが悉く邪魔になって仮組みでさえキレながらやってました。特に、前側の小さい整流板は、組みやすさ優先でキット側で取り付け方法がアレンジされてたのを実車の画像を参照しつつ変更したら、これが面倒くささに輪を掛ける結果になった。

コックピットはメーター周辺のコンソールのメタルパーツの表面が、原型切削時の機械切削痕(以下 ”切削痕”)が派手に入っててどうしようも無かったので、各種素材を組み合わせて作り直し。ステアリングも作り直す気だったんだけど、長いブランクの間に「もういいや」ってなっちゃってキットのパーツに穴開けてスイッチ類埋め込むだけにしたら、まんまとグリップ部分の切削痕を消しきれず、、、。ヒロのメタルキットは、メタルなのにプラモもビックリのパチピタの勘合がウリですが、この切削痕が欠点でもあるな~。

シートはキット同梱のモコモコシールを貼り込んだんだけど、これは過剰表現な気がする。昔はタミヤの3Dスプレー撒いて、上からアクリル系で著色するとイイ感じで3Dスプレーの粒子が溶けてモコモコになるので使ってたんだけど、ソッチの手法を採るべきだったかも。

このキットの製作に当たって、個人的に嫌いな部品はワザと装着しない方向で作ってるんですが、中でも最悪なパーツが車載カメラですね。とくにインダクションポッドの上に付くチョンマゲだかトサカだかにしか見えないカメラはサイテーなので、基部も削り落として”無かった事”にしとります。

ノーズサイドのカメラもどうしようか悩んだけど、インダクションをオミットしてるのにノーズだけ付けてもアンバランスなのでヤメ。

それから、展示形態の都合上ノーズの脱着は余計なギミックでしか無いので、内部に仕込むべきブレーキマスターシリンダーを全てオミットして、ノーズコーンもガッツリ固定で作っております。

カーボン表現は、ウィングのメイン板とサスカバー内部の土台部分ががモデラーズの細目、コックピット内壁がハセガワのカーボンフィニッシュでフロントウィング翼端板がスケールモータースポーツのドット目、プッシュロッドがメッシュを使った塗装と、部位によって表現手法を変えてます。

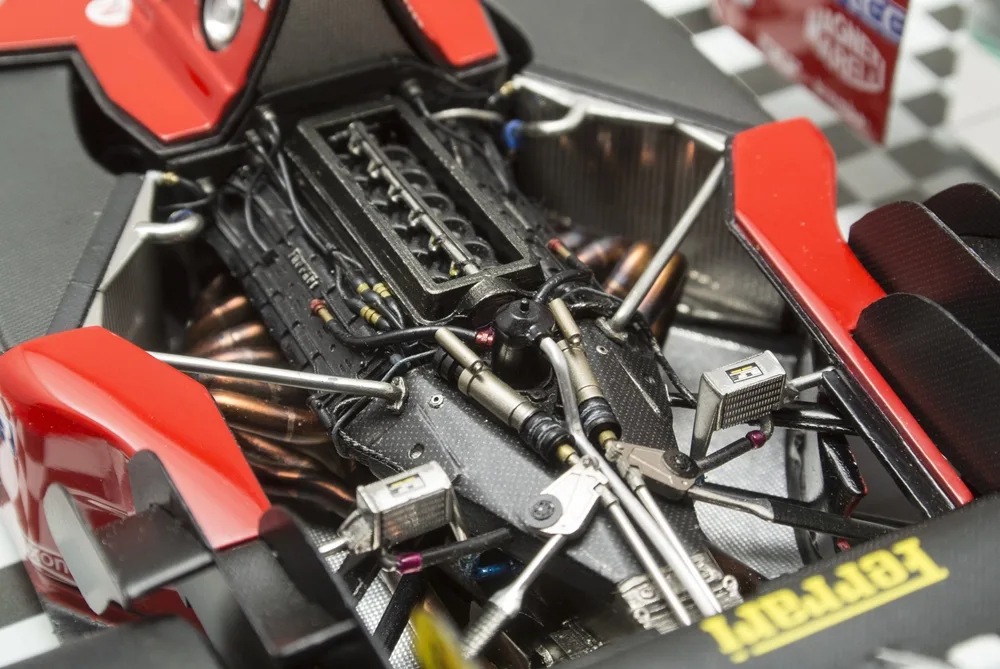

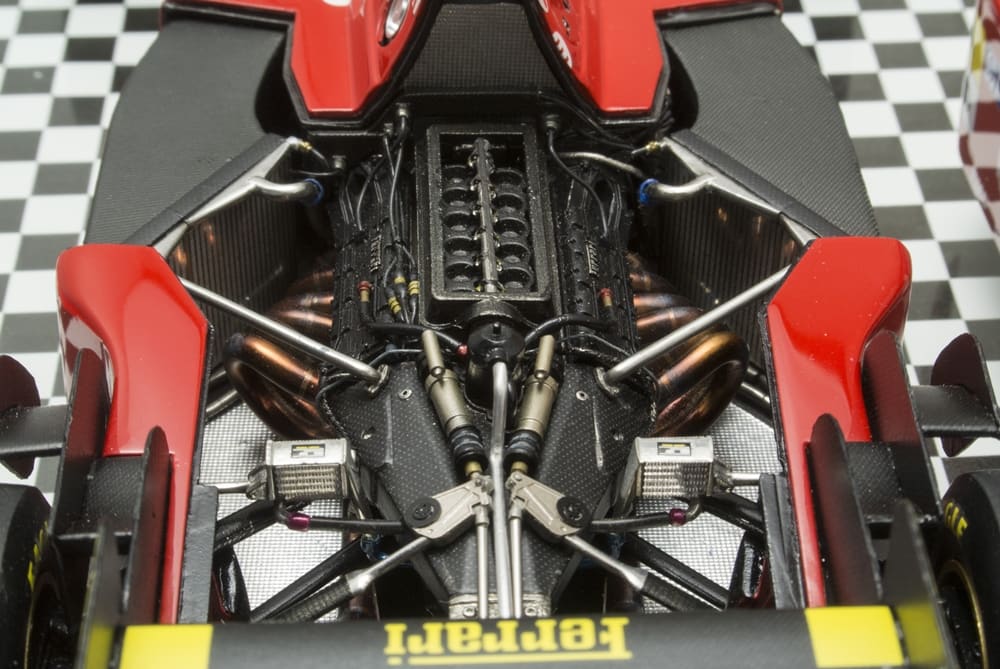

カウル開け展示って事で臓物関係は頑張って製作したんですが、過去の製作記に記載してるように、かなりの部品を自作のパーツに置き換えております。理由はこれまた何度も書いてるように、折角寸法的にはレジン&メタルキットでは最高レベルの見事な勘合を誇るMFHのキットといえど、原型製作時の機械切削の痕跡がかなり強く入ってて、これを綺麗にするのが難しく、チマチマ磨いて削って綺麗にするよりも、キットのパーツで寸法取って作り直した方が早いということで、ダンパーのリザープタンクやゴムブーツ、オイルタンクとその配管などのように特に真円形状を求められるパーツを中心に金属素材で作り直しています。エキマニはメイン部分はキットのメタルパーツを磨き倒して使ってますが、別パーツのエンド部分がアルミ製の削り出し部品になってて、これだと半田付けしてエキマニ部分と一体化させることが出来ないため、ステンパイプを加工して代替させました。

他にも資料を参照しつつ足りないモノを色々追加していったりもしたんですが、気が付くとこの7年の間に老眼がスッカリ進んでしまいまして、当初のコンセプトを最後まで維持して頑張れたかというと、モチベーション的なモノもあって正直最後は息切れ気味でしたな。自分が老眼になってみて、1/43モデラーさんが老眼を機に他界するっていう気持ちが判った気がしますよ。

また、このエンジン周りでも展示の都合上オミットした部分が幾つかあります。まず、ファンネルボックスは、装着するとエアファンネルが隠れちゃうので省略。

エキマニの遮熱板は装着すると見せ場の一つであるエキマニがかなり隠れてしまうことが判ってコレも省略。

カーボン関係は、サイドポンツーン内のラジエターダクト部分はスケールモータースポーツの綾織り、ギアボックス表面は同じくスケモのドット目。

プッシュロッドとファンネルボックスがメッシュ塗装で、ファンネルそのものと電装ケーブルの基部はモデラーズの細目とコチラも使い分けをしております。

リアウィングは、購入したキットがカナダ仕様って事だったので、ウルトラ面倒くさい多段ウィングになっとりまして、強度優先で先組みしてからエレメントはモデラーズの細目、縦の端板はスケモのドット目を貼り込んだんですが、これが面倒くさすぎて投げたくなりましたな。

以上、ちょっと記憶頼みなので、覚えてるポイントだけつらつら書いてみたけど、他にも色々な作業をしたような気がしますがよく覚えてません(・∀・)

何だかんだでちゃんと完成して我ながらホッとした。長らく苦しめられた便秘が、ついにドッサリスッキリみたいな感じよ。積み棚にかなりの数のMFHのキットがあるんだけど、こんなことで死ぬまでに何個昇天させることが出来るんでしょうかね?少なくとも、キットより先にワシが昇天するかと思います。

それより感心したのが、ヒロのキットで使用されている素材関連の素性の良さ。特にレジンは、こんだけ長い時間放置されたりしてたのに歪みや変型は殆ど出ず、感覚的には殆どプラ素材。アンダートレイなんて黒著色のレジンなんだけど、一回勘違いしてプラ洋接着剤でパーツを付けようとしてレジンである事を思い出した位の質感。

また、デカールがイイ。開封して4~5年経っちゃってるんだけど、未だに普通に貼ることが出来ました。エッチングとメタルとレジンの勘合もプラモ並みにパチピタだし、この手のハイブリットキットではつきものの「仮組みとして一回全部組み上げてからスタート」みたいなことせんでも行けちゃうんじゃないだろうか。

2015年完成