漸く、本当に漸くサスペンションの取り付け。今回はパーツを一部加工したので、立て付けはかなりパズルチックになっちゃいましたが、インスト指定の方法でそのまま組み付けるなら殆ど仮組みせずともパチッとはまります。

ロワサスにブレーキホースを追加してます。この車の場合ブレーキダクトとプッシュロッドだけカーボン製なので、バルケッタのカーボンベース塗料を使用し#60のメッシュでカーボン塗装。

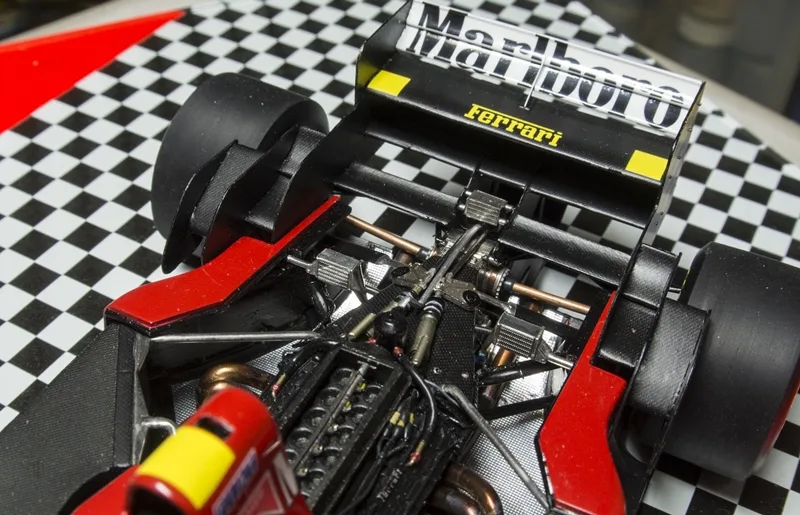

ダンパー部分は、アルミ挽きモノのケース本体のみキットパーツを使用し、後は総じて自作にて。と言うのも、今はかなりマシになってるけど、この412T2のキットはヒロの新生フルディテールの初期の頃のキットということで、型ズレや原型の切削痕などが多く、挽きモノパーツとのギャップが大きかったので作り直してます。まだ少しベルクランクとの接続が歪んでるのは、最終的にタイヤを組む際に微調整できるようにベルクランクを車体に固定してない為。この部分がアソビになってくれているという事です。フルディテールはこういうとこが面倒くさい。

尚、ダンパー部分の塗装は、クレオスのスーパーメタリックシリーズのスーパーゴールドとスーパーチタンを適当に混ぜてみたら良い色が出来た。ガイアのメタリックマスターで希釈して塗装。

バージボードは、この時代のF1キットの厄介な部分の一つ。この状態に辿り着くまでに彼方此方微調整を繰り返すので、ステー部分の金属疲労との戦いとなります。

器用な人なら一発でイケるんかも知れないが、少なくとも自分は一発でイケた例しがない。ついでに言うと、納得出来るレベルで綺麗に付いたことは一回も無く、今回も結構妥協してます。

キットが良くても彼方此方妥協するのは腕の問題なので、キットのせいにして不幸の手紙送ったり藁人形にメーカーのロゴを入れて五寸釘打ったりしてはいけない。

リアサスもかなりパズルチック。カウル後半の部分と同時進行で装着せねばならん上に、これまたキット素組みとはカウル分割を変えてしまってるので面倒くささ大幅アップ。

このキットに限らず、近代F1の車両をフルディテールで作る場合のサスペンション組み立ての重要ポイントはプッシュロッドもしくはプルロッド。仮組み時と違って”接着”という取り返しの付かない行程が介乳するので、30分硬化型エポキシを使用して慎重かつ左右同時に作業。アップライトの中心軸を計測しつつアライメントにも気をつけつつって感じなので、流石に作業時には呼吸回数が減る。

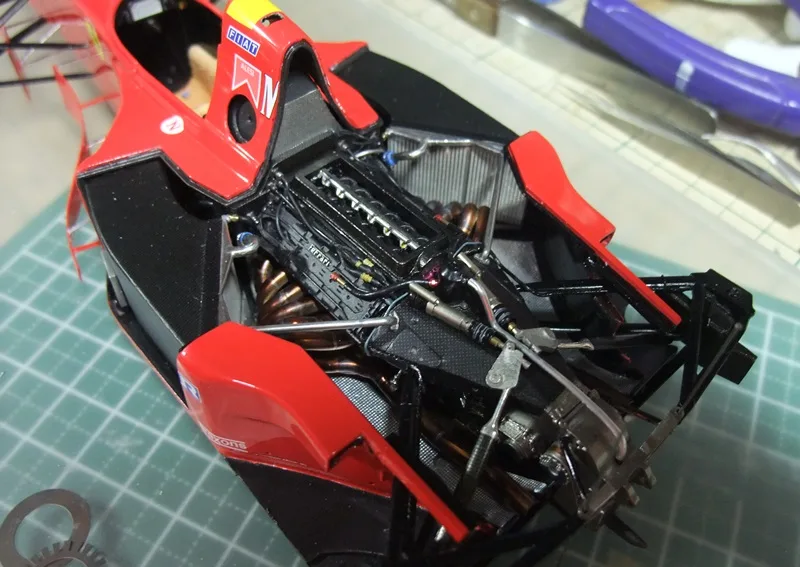

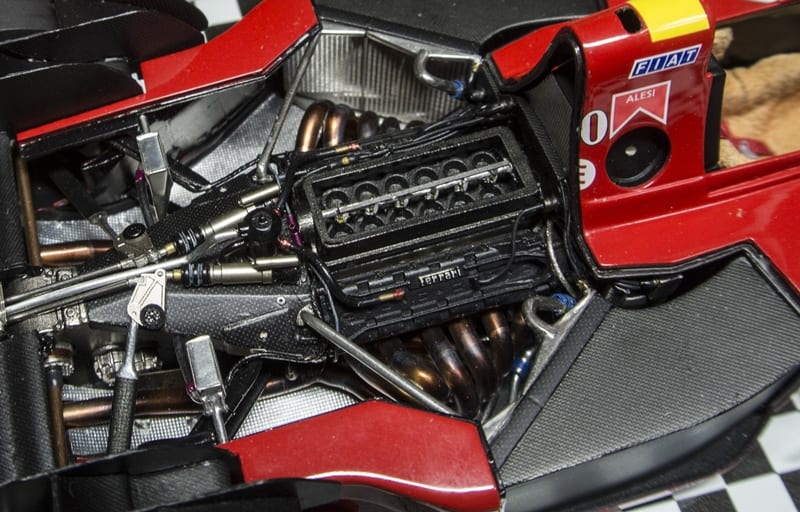

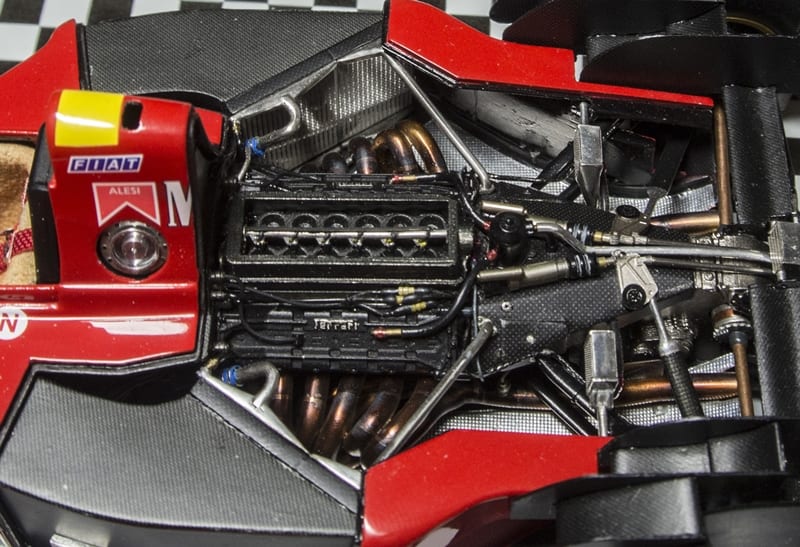

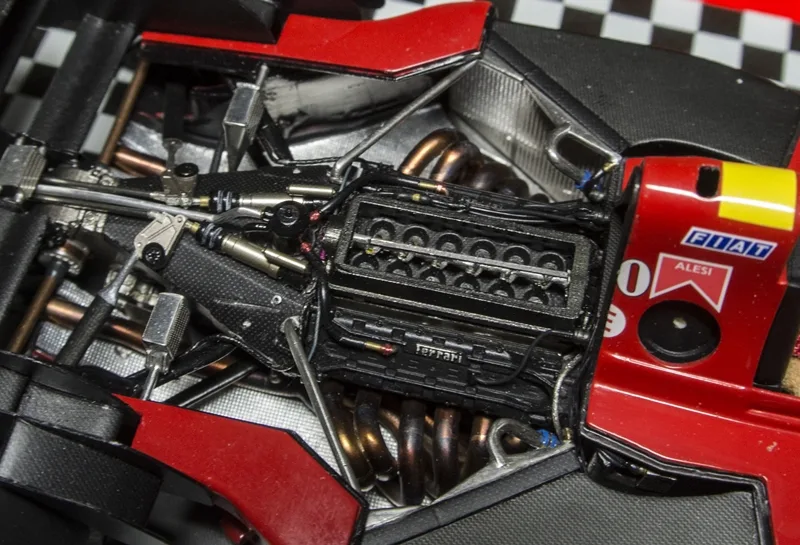

ダンパーやベルクランク、サスペンションアームとの兼ね合いで出来ていなかったエンジンやギアボックス周辺の配線・配管にも着手。

スケールは1/20なんですが、フルディテール故の問題、即ち1/20よりも臓物関係は総じて1サイズ小さく作られているってのがありまして、資料見ながら情報の間引き具合が難しい。エンジンヘッドからオイルタンクに向かう配管とバンジョーは、キットでは間違ってましたんで、基部及びバンジョー部を自作。

オイルタンクから後方に伸びるアルミ配管はキットのメタルパーツからアルミ管を曲げ加工したモノに交換。エアクリボックス後方には赤アルマイトカラーのジョイントがあり、そこから何本か線が出てましたんでこれも自作で追加。一方でプッシュロッド付け根からギアボックスにセンサー線が出てましたが、これは流石に加工がプッシュロッドの強度を落としてしまうので断念。ベルクランク後方に這ってる油圧系の配管は現状どうするか検討中。

尚、ブレーキホースや一部配線には、0.6mmもしくは0.3mmのハンダ線を金ヤスリでメッシュ目を入れる加工をして著色して使用。他は伸ばして径調整したビニルホースやモデラーズやヒロの被覆コードなどを使用してます。

ここからは、余り物の透明アクリル板に車高分のワッシャーを挟んで車体を載せて作業。

都度画像は撮れなかったので、↑の画像に至るまでに施した作業は以下の通り。

・ブレーキローター&キャリパー製作と塗装

・ホイール&タイヤ塗装&組み付け

・ドライブシャフト装着

・前後ウィング装翼端板リベット打ち&ウィング本体装着

・フロントウィングフラップ組み付け

・スタビライザー&リンケージ装着

・ディフューザー組み付け

・給油口取り付け

・オイルクーラー組み付け

・車高調節

接着は、強度とハミ出し分の除去が簡単なエクセルエポと、足回りはアライメントの補正をジックリするべく30分硬化型のエポキシにて接着。

フルディテールはディスプレイをどうするかが難しい。色々考えた結果、以下の部分は製作上省略しました。

・フロントノーズコーン内部のブレーキマスターシリンダー等のディテール

(ノーズコーンを外さないと全く見えない)

・エキマニ上の大型遮熱板

(エキマニが殆どカバーされて見えなくなってしまう)

・脱着カウルの装着用凹凸

(当然実車には存在しないモールドなので)

・ファンネルカバー(インダクションボックス)

(ファンネル&インジェクターが見えなくなってしまう)

カウルの脱着機構を残すのが美徳って人も居るんでしょうが、6年もこのキットと接して判ったのは、やはり何度仮組みをして確認しても、多少の経変には購えず、レジン製のボディーにメタル製のカウルが合わなくなっていくんすよね。それを抜きにしても、カウルを開けて内部を作り込むか閉じてプロポーション優先にするかで考えると、やはり2諭吉以上するキットですから、開け仕様で製作したいのが人情ってもんです。

そろそろ完成が見えてきたので、アクリル材の加工屋さんにベースとなる部材を発注。車体とカウルとノーズカバーを別々に設置する形でのディスプレイにすることにし、 WAVEのTケースQMを使う事に決定。ケース底面のサイズを計測し、それに合うサイズの薄いグリーンの色が付いた透明アクリルを用意しました。

ここからは、本体をディスプレイベースに固定した状態で作業を進めていきます。

まだタッチアップやクリーニングは未施工ですが、エンジン周りの配線等はキリが無いのでここいら打ち止め。インダクションボックスとマフラー遮熱板は、最終的に省略することに決定。この車はフェラーリのF1車の中でも、エンジン周りのゴチャゴチャ感が楽しめる最後の頃の車両なので、そのゴチャゴチャ感を邪魔する物は排除しようかと、前回の宣言通りインダクションボックスとエキマニ遮熱板は省略。

この後はF2000系以降の空力至上主義時代に突入して、エンジンルームの作り込みで楽しめない構造へと模型的には残念な方向に進化していきます。こういうエンジンまで作り込むようなキットの場合、綺麗なエクステリアとゴチャゴチャしてて小汚いその裏側というのが、コントラストがあってイイと思ってんですが、残念なことにこの車の後の時代は、各チームの秘匿主義が一層強まり、作り込もうにも資料が無いという悲しい時代になってしまいました。かのタミヤをして、取材をさせてもらえない位ですからね。

そういう意味でも、このカウルを外して展示できる車両は貴重なのだと思います。勿論、カウル開閉をキッチリ詰められるスキルがある人は開閉機構を残すんでしょうけど、私のスキルでは脱着時の塗装の破損とか、結局最後は閉まらなかったなんていう文字通り閉まらない結果に終わるより、開けた状態で展示形態を固定した方がイイだろうと思うわけです。

すっかり忘れるところだったのがリアウィング上段フラップのセンターに付く接続固定版。これ、極薄で極小のパーツなのにゲートレスエッチングだったもんだから、無駄に塗装の持ち手に困った。結果、左右片面ずつ塗装する事にした。そうしないと塗装時のエア圧で飛ばれた日には捜索難航必至ですんでね。

ヘッドレストも漸く装着。キットでは皮革シールを貼る様な示唆もあるんだけど、シートのモケモケでさえも個人的にはキットの指示に従って失敗だった(大袈裟になった)と思ったので、クレオスの黒サフを遠吹きして質感を出してみた。今思えば、シートベルトの肩パットももう少しどうにかしておきゃ良かったと思う。

ステアリングも漸く装着。セミオートマのパドルはキットのエッチングをそのまま使用。

フロントはテレメタリーor無線用のアンテナ台座を装着して作業完了。エンジン&トランスミッション周辺の補器類や前後サスペンションのダンパー等々、このキットのパーツは総じて組み立て精度は高いのに、悉く原型切削時の切削痕が強く残っていて、結果殆どの小物パーツを自作するハメになった。

ミラーもステーを金属線に打ち替えて塗装し、反射鏡部分はキットのエッチング。このミラー筐体と鏡部分のサイズもプラモ以上にピッタリで驚く。ステーは正直一回りゴツい感じになってしまったのだが、これでもキットのパーツよりは一回り細いんすよね。もう一回り細い方が良かったなぁと思いつつコノママスルー。

ここまで来て漸く重い腰を上げて残っていたリアカウルとノーズカバーの研ぎ出しを開始。両方ともメタルパーツなので、何かの拍子に塗膜欠けとか起こす恐れがあるため後回しにしていた。