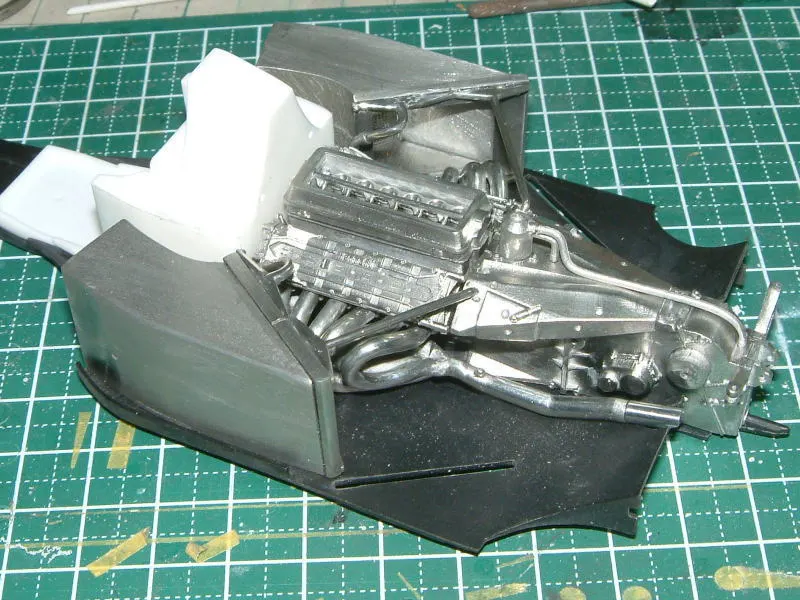

今回はラジエター周辺の仮組みと確認からリスタート。ゴテゴテとラジエターからの水経路が左右計8本も出ていて、しかも、組み付けに当たってはモノコック&エンジンをアンダートレイに装着し、更に干渉の有無確認の為エンジンカウルを被せる確認も必要だという思ったよりややこしい組み立て工程です。

で、色々試したんですが、ここらのパーツも寸法精度とか実に適切で、全てのパーツをキチンとバリを取って表面均して真っ直ぐ取り付ければピタッと組み付けれるのは大したもの。ただしラジエターマウントと水経路の▲状の接続部の接着にはある程度の強度が必要なので、ここはハンダ付けした方が良さそう。ヒロの古いタイプのキットなら、大空中戦を展開しないと収まりがつかないと思われるんですが、このキットの場合は「パーツの下処理を丁寧に施し真っ直ぐ組み付ける」だけで概ね収まってしまいます。水経路のパイプは、ハンダ線で作り直そうかって思いこんでたんですが、エキパイ同様、これらもキットのパーツをブラッシュアップして使用してやれば充分なようです。ただ、表面処理の際にホースジョイントがどうしてもヤレてしまうので、この部分だけは、一旦パーツにモールドされたジョイント部を削り飛ばして、何かしらの素材を使ってジョイントのみ再構築してやった方が良さそうです。あと、3番と7番のホースは途中で途切れちゃってまして、実際完成後は途切れてても全く見えなくなるので問題はないんですが、本当にソレで良いのか自問自答中。

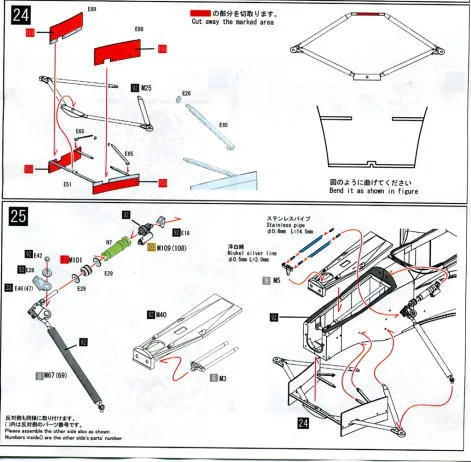

それと、インストの組み立て工程ですが、これが意外と侮れない。構造上、ウッカリアレンジしたら

もっと効率よくなるんじゃないかと思いこんでたんですが、この水回りの部分の組み立ては、インストの指示通りの順番で行程を進めないと返って甚だ面倒なことになります。

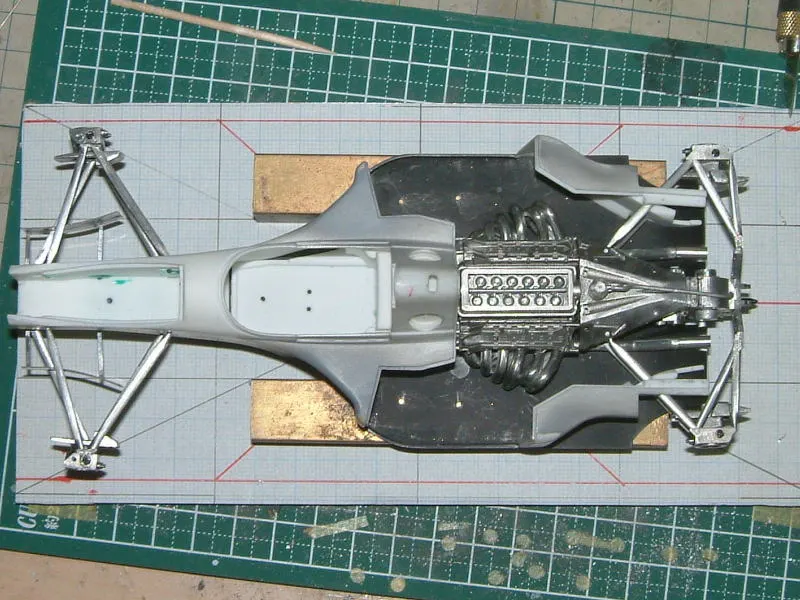

サイドポンツーンのインナー部分も、ステンエッチング製のメッシュも修正無しでピッタリ収まる箱組み構造で構築されます。レジン製のアンダートレイとのフィッティングも全く以て問題なし。

ただ、入り口部分の枠を整えていたら、下面部分との接合時に結構盛大な隙間が生じてしまいました。少し薄々系の削りを入れた事によるものですが、本組み時にはキチンと修正しておく事にします。

アンダートレイは、硬質なレジンで素材色も黒で出来てて、その上で各パーツの収まりが非常に良くてプラモレベルでシッカリした状態でして、ついウッカリレジンであることを忘れそうになります。

アンダートレイ中央部のエンジン固定用の凸は、キチンとしすぎていて組み付け時の微調整には、むしろ邪魔なので、軸線が取れるよう必要な量だけ残して、大部分はリューターで削り飛ばしてしまいました。

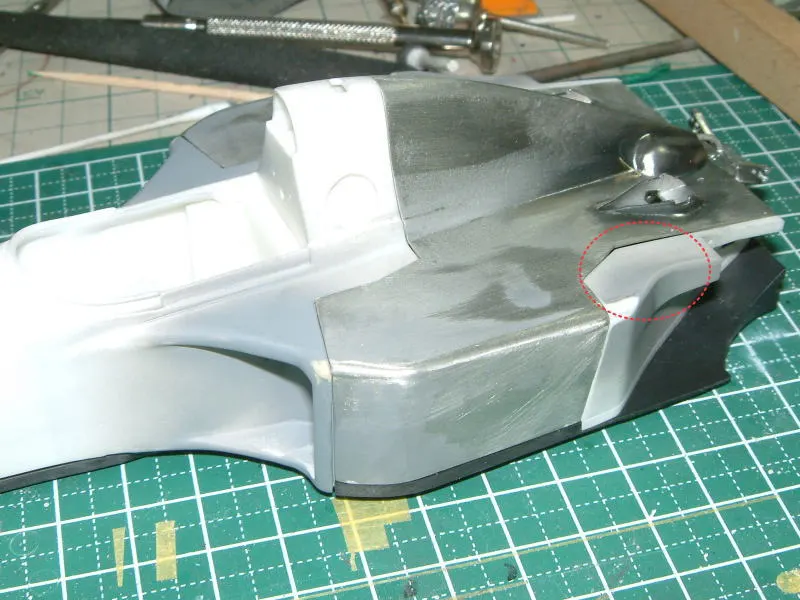

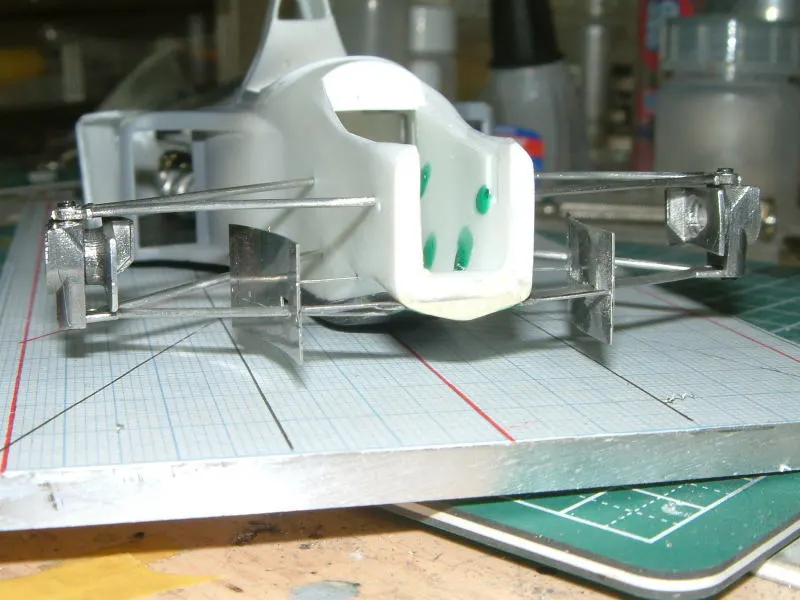

サイドポンツーンのインナーとカウルのアウトラインのクリアランスが結構タイトなので、ココでモノコックとエンジンカウルを仮組み。↑の様に概ねフィッティングは良さそうです。つっても流石にレジンのモノコックとメタルのエンジンカウルのチリは、そう簡単には合ってくれずエンジンカウルのモノコックと繋がる部分に、一部0.2mm洋白線をハンダ付けして微妙に延長させたりしてます。

○線で囲った部分(左側サイドポンツーン後部)は、叩こうが捻ろうがフィットしてくれず段が生じる上にエンジンカウルの方は薄い為削り込みが難しいので、ここはレジン側にポリパテ盛って修正するしか無さそうです。

チリ合わせのついでにサイドポンツーンのエッジが立ってたのをカドを落とし気味にして滑らかにし

さらに見た目やや後ろ下がりのラインになるよう削り方に小細工してみましたが効果薄弱。

さてここまで来て、エンジンブロック右側に装着されるウォーターポンプのパーツがどうしても見つからないというトラブル発覚。メーカー側の入れミスか私がパーツをパーツボックスに小分けにするとき受かり紛失したか不明なのですが、自分で捻り出すことも考えましたけど、この無くしたパーツが

前述のラジエター水経路とエンジンを繋ぐ結構重要な部分でして、他の部分がシッカリしてる事を考えるとパーツ取り寄せの価値もあるなとヒロさんに電話で注文したら、物凄く丁寧に応対して貰えて驚いた。

直ぐに送ってくれるとのことで、ここはガレキメーカーですが、アフターも可能な限りはキチンと対応して貰えます。ガレージキットって「あくまでガレージキットなんだし」ってのを免罪符にする会社も多いんですが、ココはホントにガレージキットメーカーの中では安心して買い物できる数少ないメーカーさんですね。

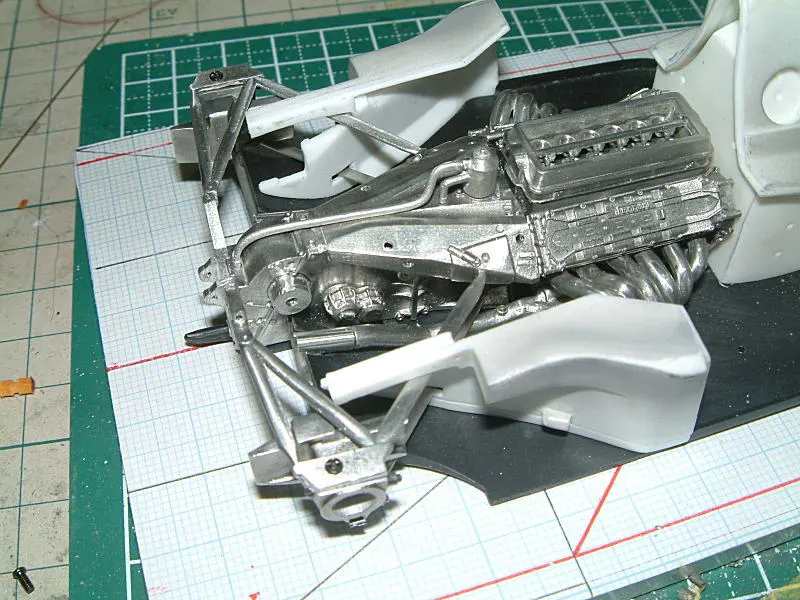

そんな訳で、水回り関係はパーツ到着待ちになったので後回しにして、漸くサスペンションを弄ってみました。リアセクションは全く以て問題なし。

プラモ並みにサクサク組めてしまいます。ただし、ドライブシャフトは寸法がダメっぽい。

インスト順に組んでないからかも知れませんが、キットのパーツを寸詰めしてみたけど

長すぎて収まりません。まぁ、F1のガレキのドラシャって置き換える率が物凄く高い事で有名なので(オレ調べ)問題はないんですが、ここまであまりにサクサク来てたので何だか惜しいな!って思った。

一方のフロントサスは、インスト上だと左右一体のロワアームを無理矢理モノコックに装着するようになってますが、

流石にホワイトメタルにプラやABSの様な形状記憶的な弾性を求めるのは無理がある。っつーことで、おとなしく左右分割方式に変更。

と、このロワアームには、小型の整流板も絡んじゃうわけですが、キットそのままだとロワアーム前側と整流板ステーの前側との位置関係がどうも変。メーカーの完成見本は、撮影角度で問題なく見えてたんですが、他の角度からの実車写真を見ると、整流板ステーの方がロワアームよりも少し前方にマウントされています。

そもそも、このモノコック下部のロワアームや整流板ステーのマウントがどうなってるかの詳細な画像が一切見つかりません。

よって、今の段階では寸法取りを兼ねて、切断部に0.5mm洋白線をハンダで埋め込んでモノコック側には内径0.6mmの真鍮管を埋め込んで、取り敢えず差し込み式にしておきました。

整流板のステーも同様の処理をして、ロワアームよりも少し前方にシフトしてマウントしておきました。

整流板は、キットのインストの指示のように単純に湾曲してるだけじゃなく、後方に行くに従って

曲率が大きくなるのが正解。ここらも、今後修正を加えていくことにします。

今回ハンダ鏝を使ったついでに、サイドポンツーンのインナーとモノコック側インレットの繋がりで

隙間が盛大だったのをインナー側前端部をメタル溶かして延長させてみました。この車はこのインレット部分の開口面積がデカイので、意外と目立つ部分だったりします。

前後サス(プッシュロッドは除く)を組み込んで仮留めし、ゲージの上に置いて左右対称を確認。

旧来のガレキのフルディテールって、スケール問わずこの段階まで持ってくるのにエラく苦労すんですがこのキットの場合は、タミヤのプラモのサスアームを差し込み式マウントに改造する程度の労力で

簡単にここまできてしまいます。リアサスなんてエンジンカウルの一部とかディフューザーとかエキパイとか色んな物と相関関係があってパズルチックなんですが、メーカー側の計算通りにピタピタと組み込んでいけます。

と、今やってる作業の意味を紹介いたしますとですね、私のように忘れっぽくケアレスミスが多いモデラーにとって重要なのは、如何にミスを少なくできるかを考えておくという事。仮組み・寸法取り・パーツ置換を纏めて正確に行えるスキルをお持ちな方には、全く以て無駄足なんですが、私の場合、そういうスキルというか腕を持ち合わせていないわけ。で、持ってないならないで、急がば回れと言いますか、先ずはなるべく素組みに近い状態で何処まで組めるのかをじっくり検証し、その上で何処に手を加えるか、もしくは加えたいかを十分吟味してから、改めて製作に挑もうってことです。

なので、このまま補器類・前後ウィング等も一度全部組んでみて、色々検証した結果出てくる注意点や改修ポイント、それにパーツ置換用の寸法等をインストに書き加えておきます。仮組みしながらその都度手を加えていく手法だと、全体的なバランスが取り難いんですよね。プロポーションモデルなら、見えない部分に辻褄の合わない部分を集約させて乗り切ることが可能ですが、この手のフルディテール物だと、そうした逃げ場があまり無いので、取り越し苦労ばかりになったとしても、先ずは一度可能な限りのパーツを組み上げてみて検証することは大事なことだと考えて、今回は一手間増やしてるって事です。