フルディテールということで外装がバランバランな上に、エンジンカウル部分だけがメタル製で

他の部分がレジンという異種混合の構成。これ、実は勘合わせするには面倒な構成なんですよね。

エンジンカウルは、スケールサイズが大きいのにフルディテールな為に厚みが無いため、

開梱したての素の状態では歪みがありました。この歪みを先ず矯正しなけりゃならんのですが、

仮組みしてみると

↑の各丸囲み部の合いがイマイチ。赤丸の二箇所は寸法が少し足らなかったので、パーツのパネル端にメタルを盛っては削りして寸法を整えてやり、青丸部は大きく湾曲していたので、ハンマーを使ってコンコンと叩いて歪みを矯正、緑丸部はメタル製カウル側が狭かったので開度を拡げてあります。

これでもまだ詰め切れていないんですが、この車はタミヤのフェラーリ310BやベネトンB192の様に

左右のカウル後部がレジン製別部品になってる上に、素の状態ではダボ等の補助もないため思ったより面倒です。

他にもフロントサスのカバー部分が寸足らずだったのでメタルを盛って改修してます。メタルが硬めだったので融点が低いと踏んでいたんですが、意外と融けてくれなくて手こずりやした。

あと、意外と悩ましいのがサイドポンツーンのエッジ。キットデフォルトではエッジが立ち気味なんですが、もう少しダルい方が”らしい”ですし、そもそもサイドポンツーン上面のラインがキットだと平面過ぎる気がします。

実車はやや山なりで後方に行くほど下がっていく感じ。説明が難しいですが、ポンツーンの処理は

何となくタメオの412T2っぽい感じ。ただ、キットの構成と自分のスキルと照らし合わしてみると、

エッジの処理はともかくアウトフォルムの修正は泥沼に嵌るとしか思えないので、基本キットのままで。

レジン製のポンツーン前端部とメタル製カウルの丁度先述のエッジ部の繋がりが異様に悪いので

ここをポリパテで修正するかメタルで修正するか悩み中。こういう視界に自動で方眼が出るような

サイボーグチックなスキルを要する作業って、あたしゃぁ苦手です。

このキット、多分フルディテール故だと思うのですが、エンジンカウルの横から見た際のラインが、どうも412T2らしさを表現できてない気がします。

実車写真比は言うまでもなく似てませんが、タメオの412T2と比べても、タメオの方が好印象。

臓物を収める為の苦肉のデザインだったのかもしれませんが、問題はサイドポンツーン上面の面構成なので、もしかするとラジエター&インナーダクト形状の設計時にミスったのかも?で、これを修正するとなると、かなり大掛かりになっちゃうんすよねぇってどうしまひょ。まぁ、キットの構成上、カウルを閉めることは、あまり考えていない(ディスプレイもカウル開放状態で作るつもりだし)から、プロポーションモデルの場合ほど気にはならないと言えばそうなのかも知れませんが、ガバッと空いたサイドポンツーン入り口から車体中央部にかけては盛り上がり、中間部からキュッとケツ下がりになるってのが私見で言う「らしさ」なのです。

まぁ、自分のスキルから考えて、かーなり難しい工事になりそうですんで、今回はスルーしようかと思いますが、臓物の再現性を多少犠牲にしてでも、ここのラインはメーカーさんにもうちっと詰めて欲しかった気がします。

それともう一点、アンダーパネルとカウルの接合ですが、別ピース化されている左右後半部、このパーツの下辺部分は、実際はアンダートレイ側にくっついていて色だけボディーカラーというのが正解で、キットのような箇所に分割線は入りません。なので、ここはスジボリ部分でアンダーパネル側に繋がる部分を切り離し、事前にアンダーパネル側に接着して継ぎ目を消そうとか考えたんですが、物凄く微妙な位置にロワアームが通る穴がありまして、ここは薄々もカマしたい部分でもあるしどうしたもんかと思案中。

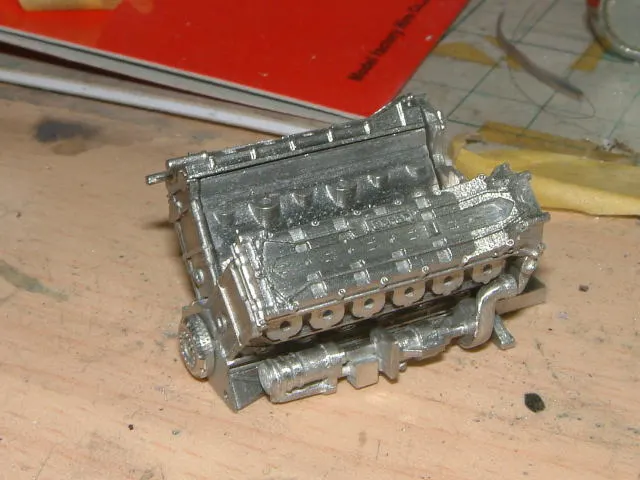

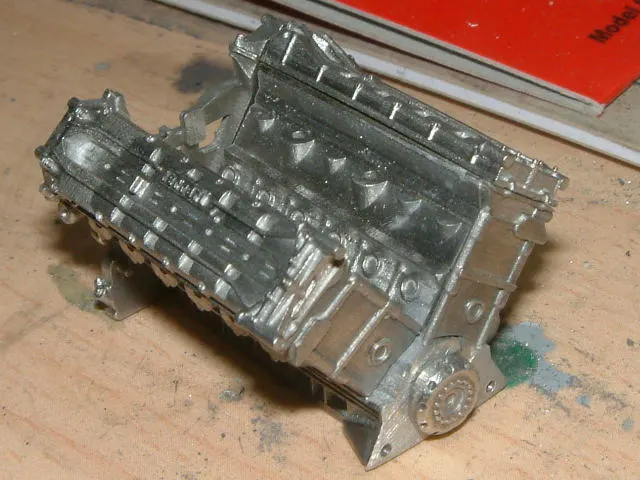

一方エンジンブロックですが、、まるでプラモのようにパカパカ組めてしまいます。まるでタメオチック。ココは色んな意味で基軸となる部分なので、軸線等をキチンと合わせた上で、3ピース構成のブロック部をハンダ付けで組み上げます。更にモノコックとの接合を担うパーツは、強度を考えてハンダ付け。

面白かったのがクラッチカバー。これ、ミッション組むと完全に隠れるんですが何故かパーツになってます。

でも、ミッションとエンジンの接合の都合上、実際のクラッチカバーより二回り程小さくパーツ化。各パーツとも物が1/20と大きめなだけに、メタル鋳造特有の表面の荒れが強めなんですが、ソレを除くとモールドも細かく実車画像と見比べても耐えうる結構な再現度です。