毎度の如く暫くお休みしていた模活。気が付けば、このブログを始めた頃に生まれた娘初號機が大学進学の年を迎え、月日が経つのは早いモノだと思うと同時に、次に控える娘弐號機の事もあって益々仕事に励まねばならぬ状況。

年齢的にも色々と責任ある立場なんてのもありましてね、中々腰を据えて趣味に没頭する訳にもいかないわけです。

と、そんな言い訳をカマしつつ、

亀の歩みのMP4/4は↑の画像のところまで進行していますが、中々モチベーションが続かない。ここまで来て投げっぱなしジャーマンとか、私の場合はあり得ますからねぇ。

そんな感じでまたまたまた数ヶ月模型から離れてましたが、今年の2月頃になって、別件でコンプレッサーを稼働する機会があったんですが

なんと、愛用のコンプレッサーが故障。タンクにエアが溜まりにくく、溜まっても直ぐにエアが抜ける症状。

コレによりエア圧がイマイチ安定しないので点検してみたら、コンプレッサーからエアタンクに接続される配管が、経年劣化でボロッボロになってまして、そこから盛大にエアとオイルを漏らしてました。

配管ジョイント部のシールを全て耐油シールテープで巻き直し、ホースも交換しようと近所のホムセンに行くも耐油耐圧のホースのちょうど良い径のが売って無くて、こんなんまで通販かよと半ば憤りながらホースを発注。ホース交換と各所増し締めで無事復活。もう20年位前に買ったエアテックスのサイレントってヤツですが、本体はイタリア・ワーサーのコンプレッサーのOEM。タンク式だけどタンクがコンパクトで、模型用には丁度良いサイズ。エアブラシ用は、1回タンク式を使うと、パルス脈動から解放されて2度とタンク無しには戻れんよね。

当時はコレが3万円台で買えた。今じゃ7万円台なんですが、円安考えると10万超えもあり得るので、輸入元も頑張ってくれてるなぁ。

で、コンプレッサー復活確認の為に何か作ろうと思い立ち、近場のヤードから引っ張り出してきたのが、

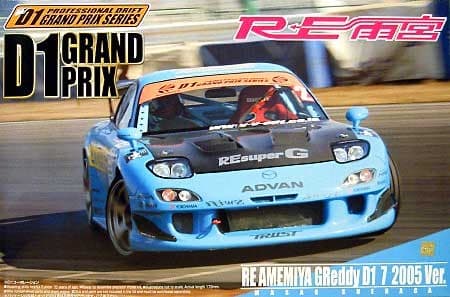

アオシマ 1/24 RE雨宮 Greddy RX-7 D1 2008

アオシマのD1GPシリーズのRE雨宮 RX-7。このシリーズは今や絶版と化してるんですが、デカールの品質がイマイチでね、箱に放り込んだまま積んでた場合だと、概ね死んでると思った方がイイ。使用するならデカールリペア液必須です。

余談だけど、Amazonでこのシリーズ検索掛けると、エラいプレ値付いてますな。アレは流石にやり過ぎで誰も買わんだろうとは思いますが、権利の関係なのか、このネオクラ流行の御時世にも再販が掛からないですね。

で、デカールが死んでるなら、終末プライベートタイムアタッカー仕様で作れば良いじゃんって考えて、作ってみることにしました。

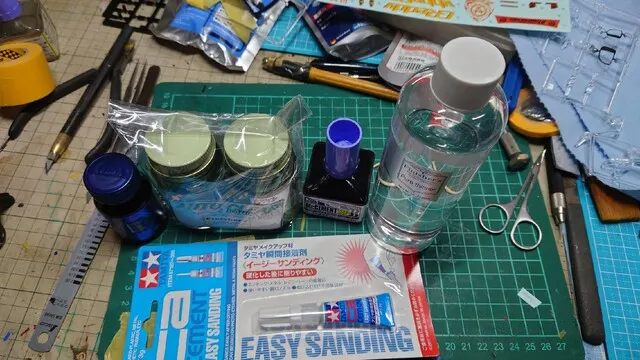

仮組とボディー下処理

先ずはボディーの状態を探るべくもあって、スジボリの彫り直しとパーティングラインや型ずれの確認。新規金型のキットだったはずですが、思ったよりも傷んでましたね。

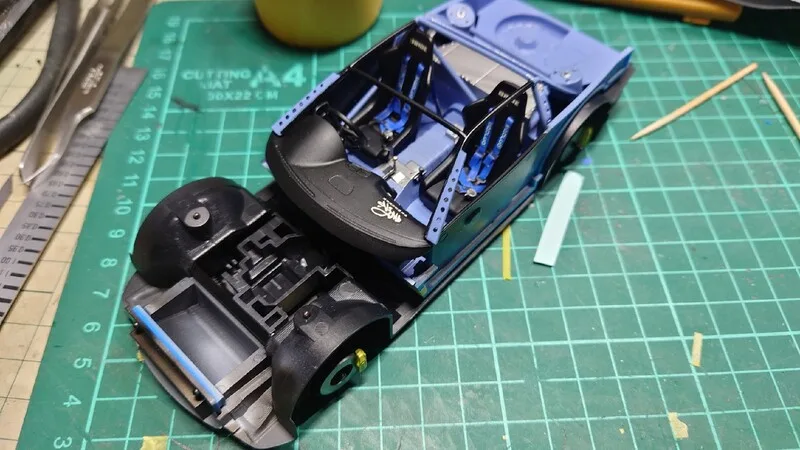

先ずは仮組。内装ドンガラでガゼットプレートでボディーに溶接されるタイプのガチ系ロールケージという仕様だけど、コレはメーカーが闇雲に頑張りすぎた。

キットのまま目を瞑って使用はしましたが、キットの構造上、ガゼットとボディーの間に窓のクリアパーツが挟まるので、

リアルどころかむしろガゼットプレートの意味が無い状態になってしまいますな。これは悪手だと思います。

また、キットのリアフェンダーはリベット留めのオバフェンを貼り付ける実車同様のパーツ構成でしたが、個人的に好みじゃ無かったので、フェンダー貼って継ぎ目を埋めてブリスター化することにします。

フェンダーのパネルラインにポリパテを擦り込んで、更に瞬着を上から流してツライチに修正。最終的に瞬着で面を作らないと、塗装色がパール系なので経変で無残なことになります。

塗装はパール系にするので下地が重要。クレオス1500サフを使って表面をツルツルに。この頃のアオシマのキットは、金型設計からして機械任せにしてた部分が多いのか、曲面の造形が苦手な印象。最初に書いた通り、結構うねってるのでサフ面を研磨して表面の均一化を目指す。

サフやヤスリ掛けで埋まりつつあったスジボリをもっかい彫ったら彼方此方運河彫りしたので、黒瞬着で修正。

余談だけど、昔ハセガワが1/12のFD3Sをキット化したことがありましてね。そのキットの白箱というショップさん向けの見本用試供品の製作を、その当時時折バイトで手伝ってもいた行きつけのプラモ屋さんから頼まれた事があってね、で、ボディーの下処理してるときにルーフの歪みが酷くてシャレにならないなぁと思いながら真っ平らにしたら、歪みじゃなくて空力考えたデザインのルーフ形状であったって完成した後に知ったって事件があったな(笑。もう台無しですよ。知らんぷりして持ってったけど。

さて、ボディー修正は当然1回じゃ済まないので、何度かサフを入れてはパテ入れて研いでを繰り返しております。ようやく均せたようでホッと一息。ここまでで結構日数も経過してて、貼り合わせて埋めたリアフェンダーの継ぎ目が経変で浮いたりスが出居たりしてないかも確認。

ボディー塗装

塗装色は自家調色のラベンダーブルーにパールをコート。ベースカラーのラベンダーブルーは、前回作ったGULFアストンのブルーの余りと、使い途がなく棚の肥やしだったガイアのエヴァダークパープルを混ぜて、そこに黒やら赤やら微妙に混ぜてベースを作り、その上にクレオスのムーンストーンパールをコート。

当初、ガイアのガラスパールにするつもりだったんだけど、テストピースにムーンストーン吹いてみたら、これが昔使ったことがあるビスマスパールみたいな非常に細かいパールで綺麗だったので急遽変更。

で、吹いてみると、思いのほか下地の影響が表に出やすい色で、極微少の埃さえ浮いてしまうパールで、車のような大面積の塗装には不向きな難易度バリ高で正直使用を後悔。

画像じゃ分かりにくいけど細かい埃を何カ所か噛んでます。更に想定していた色合いよりも1段以上は明度が上がってしまい、コレじゃ無い感さえ漂ってきました。

今更引き返す気があるほど思い入れのある製作でもないので、このまま続行。

ボンネットにカーボンデカールを貼る関係で、ここで1回パールの保護のためのクリアーを一層吹いておきました。

タミヤのカーボンでカーボンボンネット

ボンネットとリアアンダーにはカーボンデカールを貼付。

今回、タミヤのカーボンデカールをボディーにも仕えるか試しに使ってみたんだけど、カーボン表現が立体的なデカールで、厚みもあって複雑な立体には貼りにくかったです。

いや、デカール自体は貼りやすい部類なのだと思うけど、カーボン目織り目の立体感の強調のためか、どうも上層のニスフィルムが薄いか下手すると印刷面剥き出しなのか、軟化剤使うとカーボン目が溶けるんですね。

ボンネットのダクト部分は型を作って切り出して貼ったんだけど、一発貼りで軟化剤でどうにかするのは多分止めといた方がイイと思う。私も極力熱収縮だけで作業しました。

クリアーコート

デカールが換装してからフィニッシャーズのオートクリアーを4層ほどコート。

ツイッターでガイアのEXクリアーが経変で割れた話を見掛けたのだけど、デカールの上に吹いたクリアーが割れるのは、結構古典的なトラブルの一つで、私も大昔に何度か経験してるんだけど、硬化が早く柔軟性が乏しいクリアーは、特に研ぎ出し仕上げをした場合に、下層と上層の硬化時間の差が生じて表面にクラックが出易くなり、デカールの上にクリアーコートすると、この事象が発生しやすくなるというのが私的な予想。

使用後に丁寧に瓶のフチの塗料を拭き取らないズボラな私は、時々瓶の蓋が開かねぇ!と自業自得に嘆くのだが、この「瓶のフチに固まってしまった塗料」をオートクリアーとEXクリアーで比較すると、

明らかに塗料そのものの柔軟性が違っとるのね。少々大げさに言うと黄色み掛かったグミと透明なプラ片っつーくらい違う。

今から2~30年前は、このデカールにクリアーをコートするって作業は特殊中にも特殊な作業で

タミヤやクレオスのような大手に「どうすりゃいいっすか?」と質問すると、「コートしないでください」と、今じゃ考えられない回答が返ってきてたもんです。

で、20年前くらいにフィニッシャーズがオートクリアーってのを出してきまして、コレが非常に使い心地良く、実際10年以上経過した完成品でも、オートクリアーを使ってデカールの上のクリアーが割れたことは自分の場合はありません。

一方で、乾燥時間が掛かるのは事実で、そこはガイアのEXクリアーやクレオスのスーパークリアーⅢの方が早い。

意図的にしてきた訳じゃ無いんだけど、こうした経験則から

・デカールの上にクリアー&タミヤラッカー等自分の経験値が不足してる塗料&パール塗装→フィニッシャーズオートクリアー

・下塗り塗料がガイアやフィニッシャーズメイン→ガイア EXクリアー

・下塗りがクレオスがメイン→クレオス スーパークリアーⅢ

という使い分けをしてます。もう20年くらいこの使い分けは変えて無いし買えるつもりもないですな。

なので、フィニッシャーズのオートクリアーは我が家的には重要な生命線だったりするんです。

そのストックが切れかけたので、今回原液セットを補充しておきました。田舎は入手性が悪いのでそこだけはネックです。Amazonがこの手のはダメダメだし、他のサイトは商品より送料の方が高く、その点ヨドバシは使いやすい。最近、模型の通販は殆どヨドバシになってます。

さて、今更ですが、フィニッシャーズって東京上野の小売店舗が立ち上げたブランドで、20年以上前にこの塗料ブランドが立ち上がった筈なんですが、「そのうち店と共に消えるんだろうなぁ」等と失礼なこと思ってた。ほんまスマンかった(笑。生き残るどころか、固定ファン掴んでるし、製品もちゃんと今でもアップデートが繰り返されてます。

ボディー研ぎ出し

塗装が乾燥したら研磨作業。今回はタミヤのカーボンデカールにクリアードバ吹きして研ぎ出し出来るのかテストも兼ねてんですが、このデカールはカーボン模様が立体的に印刷されているので、コレを平滑に均すには、相応のクリア層の厚みが必要で、ペーパー掛けも手間が掛かるのが判った。今回は初めてだったのでクリアー層がどれくらい居るか分からなかったんだけど、温い研ぎ方ではいつまでもカーボンの目に沿って出来た段差が消えやしないです。何度か中研ぎ入れながらクリアー乗せないと、相当ボッテリ塗る羽目になりそうです。

また、カーボンの目も1/24でさえ大きすぎると思います。極細目ってタイプを選んだけど、他社で言うところの細めくらいの織り目のデカさなので、正直言って好みとは言い難い。言い難いが、世間の潮流としては、カーボンデカール貼ってるのが分かりやすい方が好まれてるのかも知れません。

一方で、価格と入手性では群を抜いてるんだけどね。個人的に、このカーボンデカールで昔のモデラーズのカーボンデカールを超えるモノって、未だに出てないと思います。次点はスタジオ27とMFHなんだけど、どっちも通販だと送料の関係もあってコスパが悪過ぎる。

タミヤが更にもう一段目の細かいカーボン模様を出してくれるなら有り難いんですけどね。

話戻して、研磨は#1500→#2000→ラプロス#6000→ラプロス#8000→3M極細コンパウンド→ハセガワセラミックのいつもの工程。

パール塗装はカド出し即終了のリスクがあるのでどうしても作業が慎重になるから時間が掛かる。毎日1パネルずつって感じで進めました。

内装とシャーシと車高

内装は、キットのまま。メーターのデカールが予想通り劣化してて、貼ろうとした瞬間に砕けたりしたものの、それ以外は特に苦労する点は無し。

シートベルトは、ジャンクからベルト材やエッチングの切れ端寄せ集めて適当に。社外のベルトキットを使うと、復座なので2座席分持って行かれるからケチってクズ集め。

ボディーのドアにSPARCOとBRIDEのステッカーを貼っちゃったので、シートはBRIDEでベルトはSPARCOのロゴをそれぞれ貼っておいた。

ロールケージは鉄棒剥き出しの部分はボディーカラーのベース色に、車検上ロールパッド巻く必要がある箇所には艶消し黒を塗ってます。

室内内装フロアもボディーカラーベース色のクリアー無しで塗装。

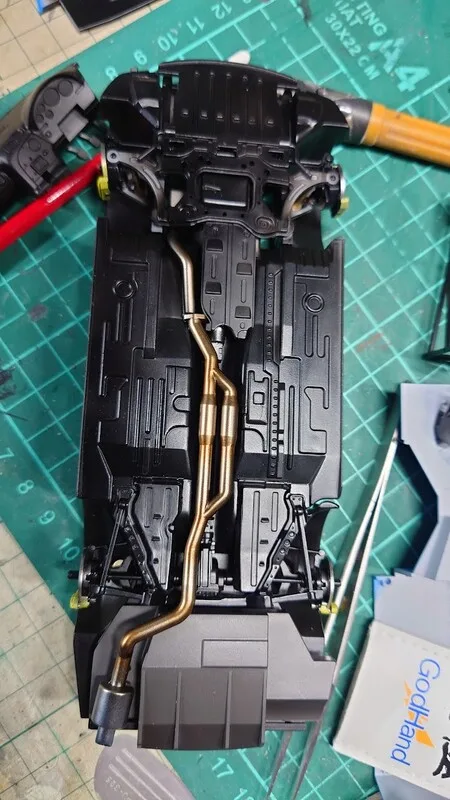

シャーシ裏はマスキングさえも面倒くさがってフリーハンド塗り分け。リアのブレーキキャリパーがチープだったのでキット同梱の市販車使用のフロントパーツからキャリパーのみ切り出してリアに貼り付けた。それ以外は無改造。

車高を下げた方が格好良くなりそうだったが、使いたいホイールが19インチサイズ設定で大きすぎたことから、これ以上下げられない腰高車高になったのが少々残念。

ホイールは良さげなのを見掛ける度に適当に買ってたら、結構積み上がってたので、個性強すぎて使い途が少なそうな物から消化しようと、アオシマのTE37RTの真っ赤なのをセレクト。ホイール単体だとカッチョイイんだが、コレに合わせる車が無いというので持て余してました。

ボディーに貼ったステッカーに東発Swiftバネのステッカーを貼ってるので、スプリングを自作カッパーで塗ったんだけど、完成すると全く見えないので無駄な作業でした。

マフラーはフルステンを想定して塗装。

後はパーツを全部組み上げて完成。

ライト周りの仮組をサボったので、ちゃんと最後にツケが来たけど、元が修理したコンプレッサーのテストとかタミヤのカーボンのテストとかムーンストーンパールの質感確認とか休養明けのリハビリとかこのキットの製作の目的そのものは果たしてるので、これ以上の修正はしません。