ふと自分の趣味部屋の模型展示棚を見てますと、デルタの隣に1枠空いてるのが気になりましてね、何かしらのレーシングカーを完成させて並べようじゃないかと一念発起。

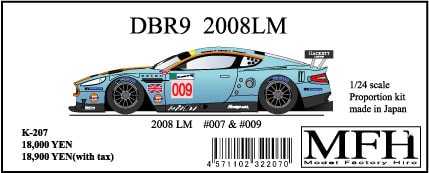

ModelFactory HIRO 1/24 AstonMartinDBR9 LM2008

この手のガレージキットは、庭の物置にタイヤとデカールだけ引っこ抜いて積んでるので、そこから引っ張り出してきました。

ヒロのキットと言えばフルディテールが思い浮かぶわけですが、このDBR9はプロポーションキットです。グリーンメタリックの2007年仕様が既に出てましたが、翌年デカールと一部アップデートが施されて出てきたのが、このGULF仕様です。

GULFもそうだけど、Marlboro、JPS、MARTINI、Rothmansってところは確固たるアイデンティティーがあってイイね。

ボディー下処理

MFHの1/24 DBR9。ストックヤードでネタを漁ってて、自分でもストックしてることを全く忘れてたキットで、同様に発掘したキットにランチャ・ベータというマニアックなキットもあったんだけど、作りたい度数はコッチの方が高かったのでセレクト。

デカールは、先述の通り、キットとは別に保管してたんだけど、これが全然見つからず焦ったよ。「ここに収納した!」って思い込んでるところに無かった時ってマジ絶望よね。今回は無事発見。

尚、仕様は2008LM仕様の007/009号車コンパチ。カラーリングがGULFだったので、購入当時はコレに釣られて衝動買いしたんだと思う。キットとしては2012~3年頃の製品じゃなかろうか。

模型処バルケッタのアーカイブとかMFHのアーカイブを漁って知ったんだけど、このGULF仕様のキットは、初回版と増販版とで原型に若干の修正が加えられてるみたいね。私のは後発増販版の様です。

このキットの製作については、モノ的に旬は過ぎてるので、製作記というよりは自分用備忘録。

「ちょっと何言ってるのかわかんない」点があっても、イタいオッサンの独り言なのでご容赦下さい。

購入から時間が経過してるガレキの場合、一番気になるのはレジンパーツの変型や収縮。

フロントのフェンダーカバーやリアのダクトカバーがメタルパーツで、そこいらを合わせた感じでは、ボディーパーツには収縮は殆ど見られず変型も無し。造形もシャープだけど思いの外荒れてるので、表面処理には時間が掛かりそう。

フロントフェンダーのメタルパーツは、形状のフィッティングは悪くないんだけど、メタルの厚みが有りすぎて収まりが悪く、良い感じに収まるまでにメタルの方を相当削った。

ただ、ここの原型は、CADでキチンと設計して、3Dプリンタ等で出してきた物なので、寸法的なものはプラモ並みに正確です。ただ、レジンとメタル或いはエッチングパーツという素材の違いから来る誤差が出るので、タミヤみたいにサクサクとはいかないだけ。

0.5mm位の真鍮版で作り直しても良かったかも知れんが、それはそれでフェンダーの三次曲面に沿って、綺麗に鈑金しなきゃなんないから面倒くさそうではある。一方でエッチングの収まりは非常に良好。

リアフェンダーからバンパーに掛けてはカナリ面が荒れてるしヒケや凹みも多かった。

久々にポリパテを使ってソコイラを埋め均す。タミヤが40gの少量でポリパテ売ってくれてて、私みたいに滅多にポリパテ使わない人間には凄く助かります。量が多くても硬化剤が生きてる内に使い切った試しが無い。何時もは瞬着系中心なんだけど、このキットは怖いくらいサクサク削れたのでね。素体と充填剤の硬度差がデカいと概ねトラブる。

前々から思うんだけど、タミヤもポリパテは硬化剤が時間と共にダメになるのは分かってんだろうから、硬化剤だけで流通させてくれないでしょうかね。フードロスならぬ主材ロスでいつもポリパテは勿体ない買い物をさせられる感が有る。

尚、リアフェンダーのダクトフィンとか左リアフェンダーのNACAダクトは開口せずに彫りで済ます。ダクトフィンの面を壊さないように可能な限り彫り込んだので、開口してるように見えるはず。1/43ならともかく1/24以上だと無闇に開口すると中がスカスカで藪から蛇が出る事もあるので判断がムズい。

スジボリの彫り直し含めてボディーが或る程度整ったらサフ入れ。今回はレジンキットでは愛用してるBe-JのHGプラサフ。

今だと造形村のプラサフと同種になるらしい。プライマー性能もさることながら、乾燥が早い上にグレージングパテに近い仕事もしてくれるので超便利。買ったのはもう20年以上前なのに、未だにガッツリ食い付くし溶剤抜けも殆ど無い優れもの。今はもうラインナップに無いみたいですね。こすって銀sunとか未だに現役なのに、実に惜しい人を亡くした。

サフ入れて確認したところ、このサイズなのにレジンの巣穴無し。アレ、モグラたたき作業になるから大嫌いなので、こういう綺麗な成型はホントに有り難い。ヒロが使ってる脱泡機がイイんでしょうねぇ。

↑画像は、実際の作業画像を撮ってなかったので、結構作業が進んだところの画像になってんだけど、このグリル内壁のパーツがメタルで別になってて、これが緑メタの初期版の形状だったのと、そもそもバンパーではなくボディー側に接着するよう指示されてた。

で、これだとグリル外装と内壁の間に絶望的な隙間が出来る事とか諸々不都合が生じたので、バンパー側に装着するよう変更した。

流石に接着強度がそのままだと確保出来ないので、メタルの内壁パーツにインセクトピンを打ち込んで、バンパーにぶっ刺して固定しました。

あと、グリル開口部内に縦に2枚のフィンが付くんだけど、キットでは無視されてたので、0.5mm真鍮板でフィンを追加。

塗装と組み立ての都合上、ボディーにバンパーをくっつけるのは研ぎ出し後にしたかったので、グリル開口部とフィンのクリアランスがシビアなところから、現段階では大凡の曲げ角は揃えつつも細かい形状出しはコレからとなっとります。

そもそもこのバンパーは、スタ○オのキットかな?って位に合いも収まり悪く、チリがピッタリ合いません。

なので、今回は固定方法を時計ネジでのネジ止め構造に改修してます。またバンパーとボディーの合わせ目も、バンパー側の接合部にポリパテを盛って、ボディー側の接合部にメンタムを塗り、その状態でバンパーをネジ止めし、パテ高硬化後にパテのはみ出しを整えてチリがキチッとなる様に細工しました。

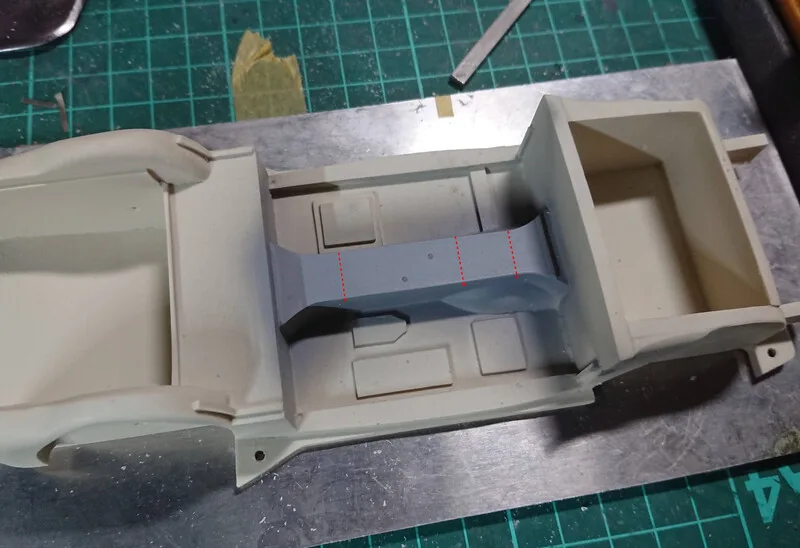

車室内の下処理とロールケージ組み

ボディーの表面処理をしつつ仮組の為にシャーシは必要って事で同時進行。ボディーと異なり思っくそ反ってたので、先ずはその矯正から。

最初はレジンキットの歪み補正の定番手法「鍋で煮込む」で矯正をしてみたけど、一時的に反りを戻せるけど、冷えるとまた反り返ってしまう。結局、3回やってみたけどダメだったので、赤点線部3箇所にレジン板をクサビ状に加工した物をハンマーで打ち込んで矯正方法に伸ばしてみたら無事反りが解消。

レジン板は、我が家の場合だとST27の敗北F1キット(キット発売後にタミヤからプラモが出てゴミと化したモノ)のアンダートレーパーツ等を素材化して再利用してるもの。

箱車なので内装も仮組開始。このシャーシは、ロールケージでは無く左右のドア内張のメタルパーツが重要で、シャーシが反ったり歪んでるとこのパーツが収まらない。収まらない場合は、この内張パーツは弄らず他の部分で問題点を探し出して都度修正。シャーシの反りが解消してれば全てピタッと収まる。

内装で一番面倒くさいと思ってたロールケージは、意外や意外、寸足らずなとこは無く組みやすい。MFHのキットのメタルパーツは、表面状態や解像度は並程度だけど、毎度寸法だけはキチッとしとるね。

ロールケージはストレートなはずのバーが歪んだりしないように金属定規を治具にして、接着剤無しでも組めるように調整してから、MAKE-UPの低温ハンダで組み上げ。継ぎ目消しまでは必要ないので、ハンダ付け部分に妙な盛り上がりや接着不良が無いのをサフ入れて確認。

ロールケージ組み込んだまま、1度ボディーと合体して諸々確認。組みやすさ優先でロールケージ全高が低めに設計されてることもあって、クリアランス等は全く問題無いようです。

シャーシ下処理と車高&アライメント調整

今度はタイヤホイールを填めて車高とアライメントの確認。プラモやF1と違ってトミカ式の軸1本なので車軸位置さえ出れば良いんだけど、この車軸位置もキット指定位置でドンピシャでした。全く問題無し。

但し、タイヤが経変で縮んでるみたいで、ホイールに填めるときに超苦労した。1/43のクソタイヤみたいにプチッと切れないか心配ではあるが、このキツさで塗装後ハメはリスキーなので、先に組んじゃってタイヤ部分をマスキングしてホイールを塗装する事にした。

今暫くは大丈夫そうだが、飾ってるうちに経変でピチッと千切れるんじゃないかと少し心配。

↑画像はフロントのみでリアは撮り損ねたんだけど、フロントのアンダーパネルやリアウィングも仮組。

流石にメタル製のこの手の板はソレナリに歪みがあったので、ハンマーや治具等を使って修正。

特にフロントアンダーパネルは、バンパーの下辺の形状とパネルの曲がり具合がピッタリ合わないとカッチョ悪いので、入念に擦り合わせたよ。

リアのディフューザー部分は、厚みが凄すぎたのでバリバリ削って薄くした。

フィンの数が半分くらいなら金属板で作り直しても行けそうだったんだけど、10枚もやっとれんしハンダ付けも面倒なことになりそうなので、地道にヤスリで削り込んだ。ガレキなんだしエッチングで構成してくれてたら有り難かったんですけどねぇ。

各部のリベット穴に関しては、開いてるトコと無視されてるトコが混在してて、このキットは実に中途半端。

なので、実写画像を参考に(LM2008のドンピシャ画像が意外と見つからず苦労した)、タミヤのメモリ付マステ使って開口。このマステ、B5のシート状なので他にもボディー各部のダクト形状の左右差解消とか、カーボンデカールの型紙作りなんかにも重宝する。

っつーかんじで、下地作業終了。箱車ガレキは表面処理と仮組が済んだらマジで塗って組むだけなのだけど、プラモと違って塗装の利便性を考えた分割とか為されてないので、意外とこっから時間が掛かる。

っつーことで次は塗装だけど、続きは回を改めて。