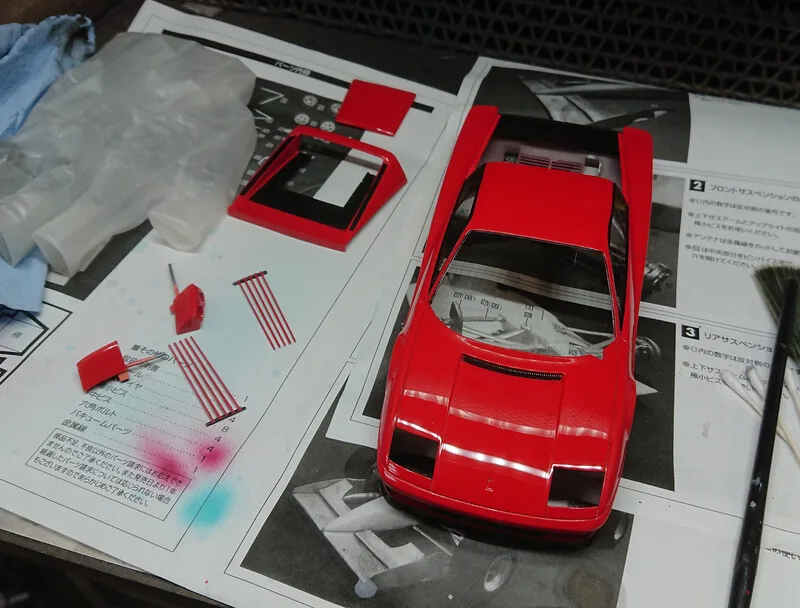

スッカリ忘れてたAMCのレイトンCG911。テスタロッサのボディーをブースで強制乾燥させてる間に、ずっと机上に転がってたコイツをやっつけてしまおうと思って再開してみたんですが、ブログ記事によると3年前からストップしてたらしく、作業を何処まで進めていたのか全く思い出せません。

で、ドタバタの末に一応完成したんだけど、エッチング製のラジエターダクトの蓋の塗装が割れちゃって、接着のためにマスキングテープで固定したら剥がすときに亀裂から塗料をゴッソリ持って行かれてしまい、もっかそのリカバリー中ってことになっとります。ちょっと出来も良くないので、

展示会に出すかもギャラリー用に画像撮るかも未定。マージで残念な状態やでw

研ぎ出しと細部塗装

さて、今回はタミヤ テスタロッサの最終回になります。

EXクリアーを乾燥ブースで強制乾燥させたので、今回は中研ぎは無し。

乾燥期間も10日程と私にとっては短期です。

#1500の乾研ぎで柚肌を取り、#2000の水研ぎで大きな傷を消し、ラプロス#6000の水研ぎで面を平滑にして、ラプロス#8000→3M82876で艶出し。

艶出しの時、磨き布が当たりやすい部分と当たりにくい部分が出てくるんだけど、1回目の3Mコンパウンドでは当たりにくい部分は無視して、当たりやすい部分の艶をシッカリと出していきます。

次に、もう1回3Mコンパウンドを掛けるんだけど、最初の時に無視した当たりにくい箇所を狙い、当たりやすい箇所は極力磨かない、場合によってはエッジをマスキングしてでも布が当たらないようにして、重箱の隅を突く様に磨きます。

磨き作業で下地を出してしまうトラブルは、大半が磨きにくい箇所の傷を消すのに意識を持って行きすぎて、磨きやすい場所を過度に磨いてしまった場合が非常に多いので、トラブル回避の為に2周掛けが良い様に思う様になりました。

磨き終わったら、細部の塗り分け。この車、窓枠・フロントグリル・アンダースポイラー・ドアリアゲート・リアエンド・リアバンパーと、X18セミグロスブラック指定箇所がメチャクチャ多いので、丁寧にマスキングしてフィニッシャーズのセミグロスブラックで塗装。

ここでミスっちゃったんですが、研ぎ出した面に黒を塗るのに、丁度雨が降りだしたにもかかわらず、リターダー入りのブラシマスターで乗り切ろうとしたら、希釈が拙かったようで色が乗りにくい。場所によっては弾かれる勢いの定着の悪さ。

ドボン行きは回避したかったので何とか強引に塗り上げたけど、返って小汚くなってしまったのが悲しい。更に希釈を濃いめにしたモノを吹こうかと思ったら、セミグロスブラックがとうとう底を突いたので、諦めて乗らなかった箇所には後で筆でリタッチを入れることにした。

近所の市内唯一のガンプラ屋に塗料買いに入ったらセミグロスブラックは在庫なし。

発注掛けようとしたら問屋が持ってないという、、、どないやねん。

最終組立

塗り分けが済んだら、ハセガワのセラミックコンパウンドで最終磨きを行って、いよいよ最後の組み立て作業に突入。

先ずはリアゲートのチリを合わせてマスキングテープで押さえつつ、ヒンジの受けをリアゲート裏に接着。キット指定位置でピッタリダボに合わせちゃうと、リアゲートの先端のボディーとの隙間をプラ板で埋めてる関係も有って開かずの扉になる。

なので、少し受けのパーツのヒンジ受け部分に逃げを作って、リアゲートを開閉する場合には、少しゲートを持ち上げつつ後方に微妙にスライドさせてから開ける事が出来るようにし、塗膜の擦れが無いもしくは最小限になる様に調節したけど、それでも開けるときにはギチギチ音がするので超怖い。

開閉と言えばもう一箇所、ヘッドライトに関しては最終的に閉固定にする事にした。

このキット、シャーシとボディーの合体は、填め込みじゃなくて接着方式になっとるんだけど、ライトの開閉を残した場合、万一ライトの棚落ちみたいなトラブルが起きたりすると、分解出来ないので対処が難しくなってしまうってのが原因。

なら最初から固定しといた方が綺麗に上がったんじゃない?

と、言われれば全くその通りですねってことになるんだが、実車だとヘッドライトの先端部分が車体に潜り込むようになっててね、

固定したらしたで磨くのがチョイと面倒くさいって事で、閉めようが開けようがどっちにしても面倒である事には変わりないという結論。

リアのテールランプは横長の板の両端にクリアーパーツをくっつけてスリット裏に接着という構造。

このテールランプの塗り分けは、テスタロッサと512TRでは配色が異なってるから、ネット画像等で資料検討する場合は要注意。そもそもテスタロッサだけでも年式によって、細かい違いが沢山有るので、資料探しは意外と面倒くさかったです。

手持ちの雑誌の資料だと、同一個体のディテールが撮られてるので、基本そういう資料を参照して、ネット画像は補填として使った方が、妙なミックスドにならなくて済む。

まぁ、ミックスになったところで、作った本人が気にしなきゃ良いだけなんすけどね。

また、左右のテールランプの間はキットだと塞がってんだけど、実際はメッシュが貼られているので、キットパーツをフレームだけ残してくり抜いて、#60の真鍮メッシュを貼りました。

手持ちに#60以上しか無かったので、これ以下の目の粗さとなるとエッチングメッシュを使う必要が有り、場所的にスリット裏で殆ど見えなくなること考えると勿体なくてね(笑、

結局#60を貼りました。理想としては#20~40で良いと思う。

窓パーツは一見綺麗なんだけど裏面がプツプツと謎に荒れてたので、一旦#2000のペーパーで水研ぎをしてラプロス#6000&#8000で研いでから、ガラス色(クリアーブルー+クリアーイエロー+クリアー)で裏面塗装。

結果論だけど、窓面積が大きい事と内装が明るい色なので、ガラス色で塗った事で雰囲気が良くなった気がする。

窓パーツの固定はパーツの糊代とボディーの僅かな隙間ににエポキシを流して固定。

エポキシは量を間違えるとパーツが浮くほど流れ込むので極少量の点付けで。

リアクォーターの後端部に隙間が出来ないように、窓と窓枠のの位置を調整してテープでシッカリ固定してからエポキシを流す。

天井裏コンソールが別パーツになってるので天井裏に接着し、そこにルームミラーも装着。実車だと実は窓ガラスにミラーがくっついてんだけど、ひょっとして初期型は違うのかも知れないと(改修が面倒とも言う)、今回は指定通りコンソールと窓パーツで挟む形で固定してます。

上下合体する前に、忘れ物が無いか何度も確認。

なんせ接着してしまうので忘れ物があっても戻れなくなる。

合体に際しては、リアゲートをテープで固定してから車体後方をバンパー裏に入れ込んで、マフラーがバンパーから顔を出すように組み込んでいく。

リアゲートを閉じておくのは、開けたまま作業すると何かが干渉してもすぐに分からないから。

閉じて作業すると、干渉するとシャーシがそれ以上入らないので、すぐに修正作業に入れるってわけですね。実際に、エンジン上部のエアクリーナー、両サイドのラジエターなんかが干渉してたので、

填め込んでは干渉して戻って修正してまた填め込んでの繰り返し。

フロント周りやキャビン部分は割とスンナリ行きましたが、エンジンやサスのリア部分は色々詰め込まれてるので一筋縄ではいきませんでした。

ラジエターがシャーシとガッツリ固着していたので壁になってしまったようです。

エンジンのエアクリーナーボックス(黒いパーツ)は、エンジン周りのフレームにキチンと接着すると、フードとの干渉が回避出来たのでシャーシと合体後に後付けで装着。

マフラー出口も、当初は左右で若干位置が上下方向にずれてたので、ヒートガンとプライヤーで強引に曲げて調整。これはマフラー組むときの確認不足が原因。

最後にシャーシとボディーがキチンとカミ合わさって、ホイールハウスとホイールアーチがキチンと合ったら、サイドシル部分とフロントバンパー裏部分を接着して固定。

塗装を溶かす作用のある接着剤は怖かったので、接着は全てエポキシのエクセルエポで行った。

ボディーとシャーシをマスキングテープで仮固定し、ボディーとシャーシの隙間にエポキシをチョンチョンと点付け。

暫くするとジワ-ーっと隙間にエポキシが流れるので、或る程度流れたのを確認したらはみ出しをエナメルシンナーで除去。

硬化したらマスキングテープを剥がし、塗装面に残ったエポキシの残滓を先端を丸めた爪楊枝で剥がしたりエナメルシンナーやコンパウンドで除去。

こういう手法としてはプラモ用じゃなくてレジン&メタルのガレキ用の接着手法ですな。

ボディー&シャーシ合体後に、外装の細々としたパーツを装着。

マフラーカッターは、ボディ&シャーシ合体後に装着。

アルミ管を加工した物に交換し、サイズも真上から見て

バンパーのエンドラインとほぼツライチまで延長。

スリット中央の馬マークはF50のインレットから。

エンジンフード後端のFerrariエンブレムはミトス用のインレット。

ナンバープレート部分は、余り物のインレットを適当に貼り付け。

TESTAROSSAのロゴは、キットにはデカールが付いてるけど、他がインレットなのにココだけデカールってのはバランス悪いので何も貼らず。

テスタロッサ用のエッチングやインレットが手に入る機会でもあればそん時に貼れば良いし、無くても別にイイんじゃね?っつーことで今回は無視。

リアバンパーとボディーの境目はラバー製の緩衝材があるので、ハセガワフィニッシュの艶消し黒の細切りを貼附。

どうやらこの細切りをマフラー付近まで貼ったのは多すぎたようなので、展示会までに余分は剥がしておこうかと思いますが、やったところで誰も気付かないと思うのでそのままにしておくかも。

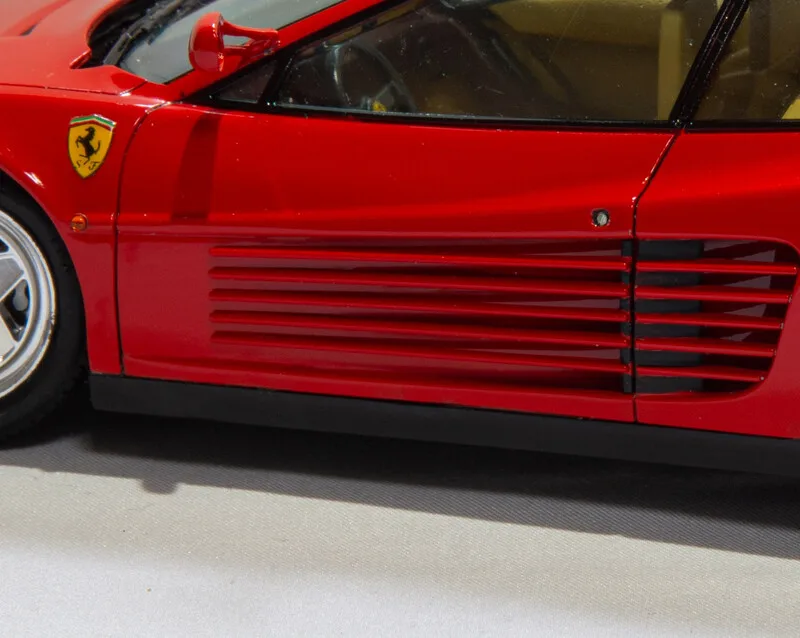

今回のポイントだったサイドスリットは、思惑通りに仕上がった。

バラしたスリットをボディーに接着する際には、ドアの継ぎ目側のみエポキシ接着剤を付けつつ、押さえのマスキングテープは接着剤を付けていない先端側で押さえる。

こうすると、フィン先端を接着しなくても、車体に密着した状態で分離したフィンを固定出来る。

逆にドアの継ぎ目側をテープで押さえてしまうと、たとえ同時にフィン先端もテープで押さえてても、接着剤が付いてるドア継ぎ目側に引っ張られてフィン先端が浮きます。実際、最初そうなってやり直した。

フィン先端に接着剤使うというのは、はみ出しとか諸々考えると非現実的っつーか、オッサンは老眼な上に不器用なので端っから考えてませんでしたが、器用な人なら出来るかも。

初期型テスタロッサの特徴であるフライングミラーは、塗装前に充分仮組をしてミラー側に軸を打っておき、最終組み立て時に差し込んで接着。

これ、取り付け角が実に曖昧なので、仮組の時追い込んでおかないとグダります。

サイドマーカーは一旦削り取って、手持ちのクリアーパーツに置き換え。

多分大昔に何かのついでに買った1/43用アクセサリーパーツだったと思う。

キーシリンダーは0.8mm洋白線の断面に縦スリットを刻んだ物を埋め込み。

pininfarinaエンブレムは、なんとキットにはデカールさえ用意されてませんでした。

どこかにエッチングのプレートを所有してたのは間違い無いので目下捜索中。

これが、板ではなくロゴのみのpininfarinaなら大小様々色々なインレットを持ってるんですが、肝心なときに肝心な物だけ無い。

フェンダーのCavallino Rampanteワッペンは、E-JANのワッペン詰め合わせから。

これ、貼ろうかどうしようか最後まで悩んだ。

自分が思うに、フェラーリの全車種の中で1位2位を争うくらいCRマークが似合わないのがTR系かと。

ただ、先述の通り、現状pninfarinaを貼れない代わりにCRを貼っておきました。

E-JANのは綺麗に剥がせるからあまりに気に入らないなら剥がせば良いだけだし。

フロントノーズの跳ね馬エンブレムもE-JANの物。バルケッタで一時期ガレキ買う度に、この詰め合わせシートがオマケで入っててね、お陰で何枚もストックしてるんですな。

最後にタイヤを填めて完成です。

が!このタイヤが加水分解を起こしかけてるっぽくてベタついております。どうしたもんか。