当時アイドル育成シミュレーションゲームとしてヲタの間でブームとなってた「アイドルマスター」ってのがあって、私が大好物にしてるドッグファイトシューティングゲーム「エースコンバット」にナムコ繋がりでコラボ機体「アイドルマスター戦闘機」が出てきてモウタイヘン。

で、その戦闘機に目を付けた飛行機プラモのハセガワがコラボ製品を企画して出てきたのがこれらのプラモ。F-2AやF-16CJは1/72だったからまだマシだったらしいが、プラモスキルの基礎体力を問われる1/48トム猫とコラボされた機体は、買ったは良いけど組み方が分からないor完成に辿り着かないとう普段はプラモとか作らない人のヘイトを集めてしまったなんって小話もあったり。

で、何だか面白そうとか思っちゃって、コレをちゃんと完成させて展示会に持ってって、ガチなスケールモデラー諸氏が如何なる反応をするのか見てみたくなったってのが製作の切っ掛けだったな。あと、枯渇してたブログの面白企画ネタとしてってのもあった。

で、いざ展示会に出品したところ、「ちゃんと作れやちゃんと!」「真面目にヤレ!!」と製作者に面と向かって言うのは流石に憚られる常識の有るガチモデラーの諸師方の冷めた目線がイタかった。ちなみに、当時地元模型クラブに居たアイマス好きな若者に、展示会終了後全部お持ち帰り頂いた。

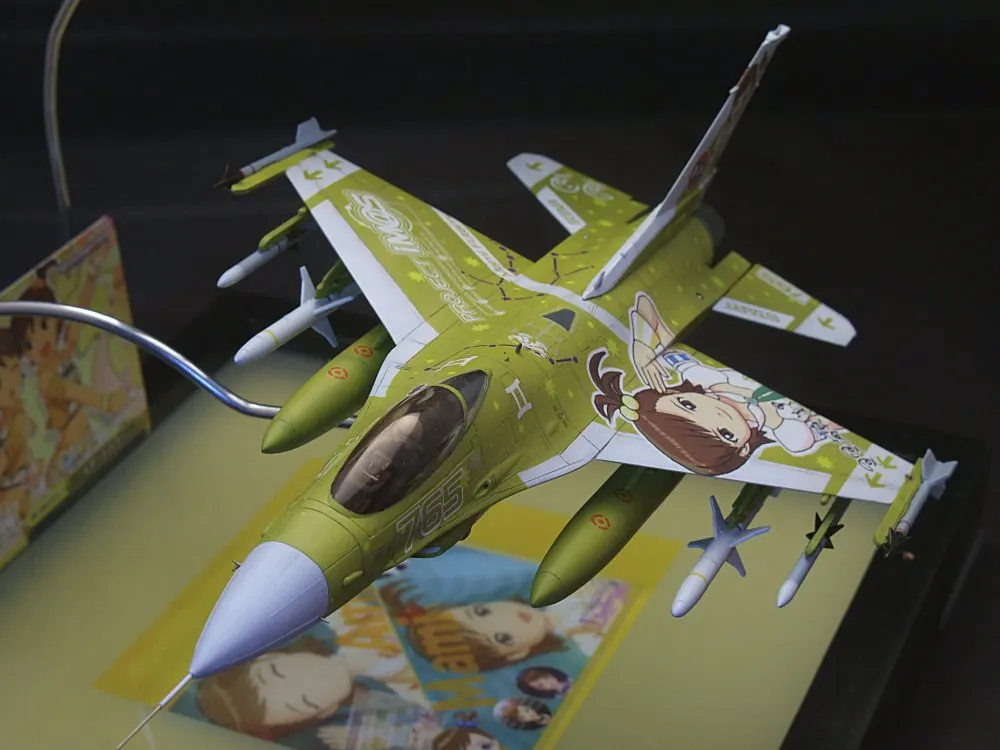

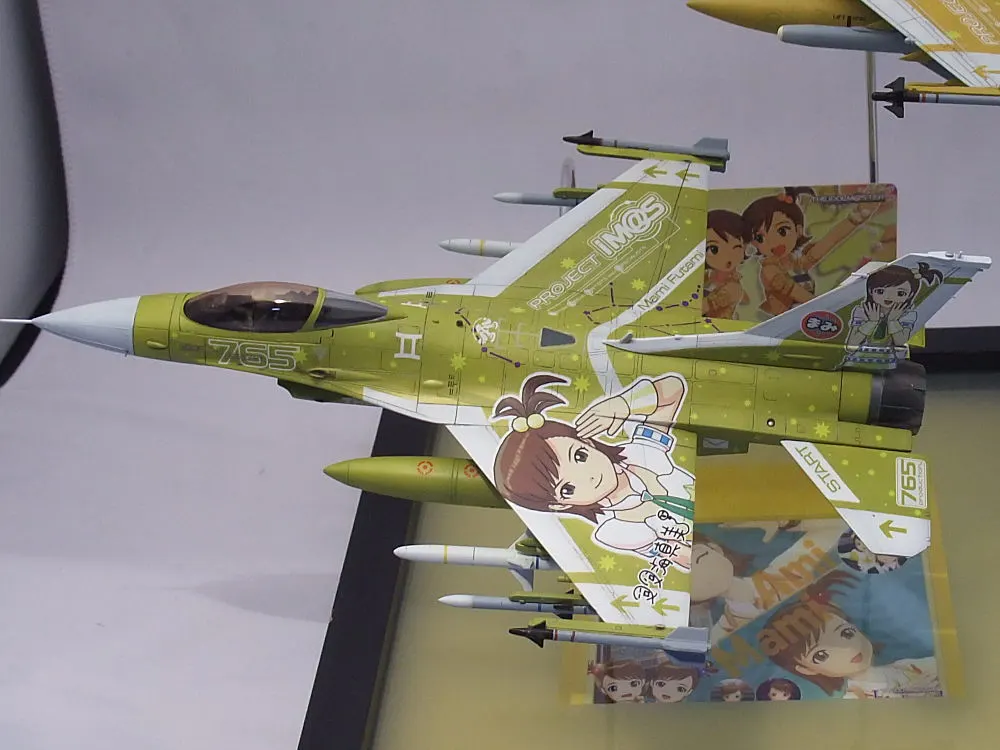

F-2AとF-16CJは、双子の姉妹の機体設定になってたので、二つ並べてディスプレイ。これ、F-16CJはデカールのみモデグラの付録でしか入手が出来ず、2つ並べるにはキット代とは別にモデグラまで買わされるという凶悪コラボだったなぁ。

で、先ずはF-16CJ。往年の名キットといわれたF-16Cのパーツ追加版って構成のキット。なので基本設計が旧く金型もヤレてますんで、F-2Aに比べると細かい調整が少々面倒くさいです。この機体に関しては、そもそもアイマスバージョンのキットが発売されていないんですが、モデルグラフィックス誌の付録としてハセガワF-16CJ用デカールが付属した号がありまして、それと市販のF-16CJ(Block50)のキットと組み合わせて製作しています。

こんな色で塗っちゃうとどっちがF-2でF-16でってのが分かりにくいんですが、キットの出来は似て無くて、F-16の方は全体のモールドもF-2Aに比すればボケ気味になってますし、パーツの合いも悪くバリ・型ズレも結構多いです。ただ、そこらをキチンと処理してやれば、元々の設計は高い設計精度なので難なく組み上がります。

鬼門はインテイクパーツで、追加パーツで用意されていて、これの機体本体との合わせが非常に悪く

左右貼り合わせ構造のインテイクパーツ内部に歪み矯正用の梁を仕込む必要がありました。

塗装はモデグラ掲載のインストレシピを踏襲するつもりでしたが、いざ塗ってみると黄色みが強かったのでF-2Aとの差別化を図るべく、インスト指定調色に松葉色+純色緑を加えて少し色相を動かしています。

マーキングはモデグラ付録のデカールとF-16CJキットにセットされる標準デカールを組み合わせて貼付しますがF-2A同様に白い部分や流線ストライプは透けまくりだったので塗装にて。矢印のマスキングが意外とタイヘン。

F-2Aは、F-16に似てるけど実は殆どの部分が異なっており、当に似て非なる機体です。

キットはハセガワでも比較的近年に新規設計されたキットであり、組み立てやすさやモールドのカッチリ感も良好でござる。この辺りもF-16のキットとは大分違った。

塗装に関しては、インストレシピを踏襲してありますが、下塗りの白を塗装する段階で各部のモールドに沿って陰影を付けた上で白自体も若干グレー寄りにシフトさせているので、仕上がりも明度彩度共にインスト指定よりも下がり気味になってます。黄色系は色の透過性が高いので、上塗り色を調色するよりも下塗りで明彩度を調節する方が楽ですな。

デカールは、主翼から機首に入る流線ストライプと各白塗装部分は塗装で仕上げ、キャラ・星座・星等はデカールにて。

キット素組みで尚かつ面倒くさいランディングギアも省略の飛行形態で製作。脚作るのが面倒くさかったからですが、いざやってみると格納庫扉の締まりが悪くパネルの整合も取りにくかったので、この形態はこの形態で面倒でした。

エンジンノズル部分は、キットにはアイリス板を絞ったバージョンの物しかセットされていません。

アイリス板を開いた形状が欲しいなら、市販のサードパーティ製のノズルキットなどを用いるとかになるのですが、そもそも本キット付属のノズルはプロトタイプ段階のエンジン用で、現行の配備量産型とはアイリス板の枚数などが異なってたりします。今回はどうせ端から正確じゃないならと、F-16CJのキットの余りパーツのノズルを加工して流用してます。

このキットにはパイロットフィギュアも入ってないんですが、こちらもF-16CJからの流用です。

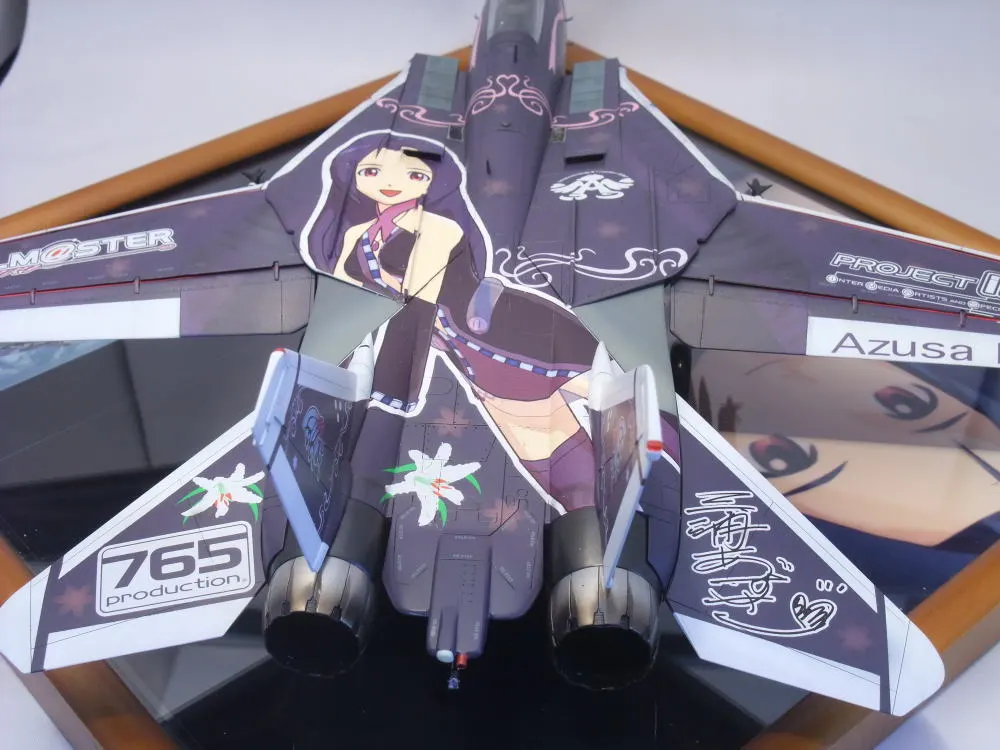

ほ んで、最後は1/48のF-14Dスーパートムキャット。今やタミヤから決定版が登場して、このハセガワのはドMモデラーへの女王様からの御褒美キットと化してしまってますが、プラモ基礎力を鍛えるにはもってこいのキットでもあり、コレを綺麗に組み立てることが出来たら確実にスキルが上がる上に、完成時の満足感がハンパ無いキットでも有った訳です。

実際私も昔若かりし日に玉砕したことがありまして、今回は昔年もしくは積年の怨みじゃないけどリベンジを果たすべく挑んでみました。実際、F-14のキットはハセガワ製1/48だけでも結構棚に積んでありまして、一度基本的な組み立て工程を記録しておけば、今後製作する際に作業をスムーズに進めることが出来るだろうと考え、組み立てをロジック化させるべくコイツの製作を思い立った部分も有り、今回はあくまで素組みを基本に製作しています。

で、実際に作ってみた印象だけど、噂通りというか予想通りというか、ともかく面倒くさいキットでありましたが、その面倒くささは細かく細分化されたパーツ構成に起因する細かい寸法ズレの集積にあるんですね。例えばパーツ一つに0.2mmの型ズレ等が有る場合、パーツ10個なら2mm~4mmのズレになってしまう。さらにプラスチックパーツ特有の強度不足が組み立て難度をいたずらに上げてしまってるので、逆に言うと下処理段階での入念な仮組みと摺り合わせをサボらずに行えば、ちゃんと立派なF-14が完成することになるわけ。プラモデル製作の基本は素組みをキチンと組めるか否かにあるんだけど、本キットはそうした基本をキチンと守っているか否かを問われる内容ということかと。

なので必要以上に難しいキットというわけではなく、意外とキチンと設計されてるキットだったわ。とは言え、中には明らかな設計時のミスと思われるパーツの辻褄の合わない箇所もあったし、特にそうした辻褄の合わない点は、ランディングギア本体及び格納庫部分に非常に多く集まっていて、この部分をどう工作するかが、完成するか否かの大きな分岐点になるって事も分かった。組みにくさのポイントが脚にあるとか予想の斜め上だわな~。

余談だが、このベル薔薇チックな模様が、機体の紫グラデストライプと一括でプリントされていた。しかし、この機体色をパール系&グラデーション塗装で仕上げたかったので、そうなると模様部分だけ切り抜くことになるんだが、ラインが細い上にデカールの質の問題もあって切り出しが難しそうだったので、それならマスキングの方がまだマシと、デカールコピーを型紙にして画材のマスキングフィルムからマスク材を切り出しマスクして塗装で模様を入れたんだけど、コレはコレで超面倒だった。こんなヘンテコなコンセプトの機体に、どうしてそんな労力を投じれるのか、当時の自分に尋ねてみたいところである。

2010年完成