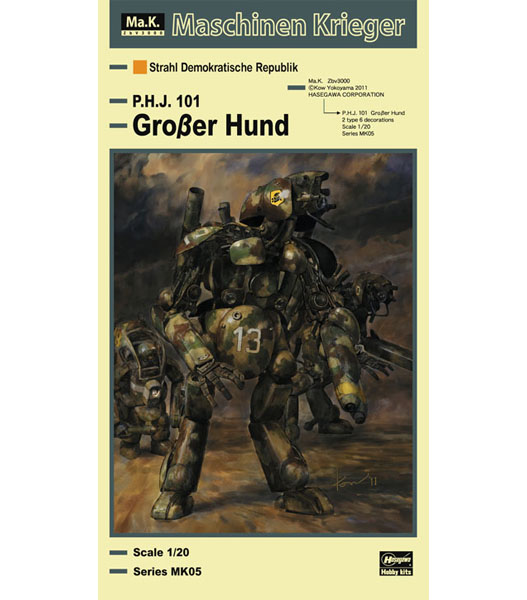

記録簿4つ目はハセガワのグローサーフント。ドイツ語でスゲェ犬のことなんですな。スゲェ犬。

○ター犬とかですかね、奥さん。知らんがな。

なので、ともかくも頭部が犬っぽい無人ロボットです。

マシーネンのキットって、ハセガワとWAVEの二社からキットが出てるんですが、最近ハセガワは、本筋のSF3D系よりも新機軸のロボットバトルの方に積極的。

私個人は、あのドルバックみたいなパワードスーツには、所謂本筋ほどの興味が湧かなくてね、一機も入手しておりません。作れば面白いんだろうけど、積み棚考えると積むのは興味があるモノだけにしておきたい。

それはともかく、個人的には良アイテムはWAVEよりもハセガワでキット化された方が嬉しいんです。

理由は、一回当たりのロット数が違うという一点のみ。これはメーカーの規模の差で仕方ないんだけど、WAVEのは、生産数が少ない上に追加とか再販とか殆ど無いので入手が面倒なんですな。

実際、FIREBALLのヴァリエーションでSEAPIGってのが5~6年前に出たけど買い逃しましてね、未だにこれだけ入手出来ていなかったりします(その後無事再半分を入手)。このグロフンも、WAVEから出てたら今頃は入手難の筈ですが、規模の大きいハセガワなので比較的容易に、尚且つ割引価格で入手出来るんじゃないでしょうか。

グロフンにはバリエーションが幾つかありまして、重装備のキュクロープ(サイクロプス)、宇宙用のアルタイル、月面用のベガ等々結構なバリエーションでキット化されてます。今回はノーマル。

このキット、マシーネンクリーガーシリーズの中でも屈指のパーツ量の多さになってます。

但し、今時のキットなので、勘合等はシッカリしてるので、非常に組みやすいキットです。

細いパーツも多いんですが、もしかしてABS?その割には塗装で死ななかったからイマイチ不明ですが、ともかくも強度の心配をするような細いパーツや薄いパーツには強度の高いプラがしようされてますんで心配無用。

一回ザッと組み上げてみたら、頭の透明カバーが付く口?部分が、2001年のHALにしか見えなかったので、ココを中心に透明部分を全て電飾する事にしました。

で、以前機関車DD51作ったときに買い集めておいたLED一式を部屋中大掃除しつつ探したんですが、どこに仕舞い込んだのか行方不明になってることが判明。

仕方ないので、改めて秋月で買い直しました。このキットに必要な分だけでは無く、今後のことを考えて色々なパーツを10000円分くらい買い集めたので、当分電子パーツやなんて存在しない田舎者でも大丈夫と思います。

このキットで透明パーツになってて電飾可能な部分は、頭部に2箇所2灯、腹部に1箇所2灯火、左腕に1箇所1灯と全部で4箇所5灯となってます。全部光らすだけでは面白くないので、口と左腕の部分は高速点滅させる事にしました。

ただ、高速点滅のインターバルをどうするかってので、流行のプログラミング制御とかようワカリマセンので、youtubeの動画漁って出て来た点滅回路を参考に、常点灯と可変点滅を1回路で賄えるようなモノを製作し、これを胴体内部に仕込んでやりました。点滅の方は可変抵抗を使ってるので、完成後に程良い点滅具合を選べるよう背面のパーツの裏にメンテナンスホールを開口して、そこから調節出来るようにしてます。

電源は本体内部に仕込まず、尚且つ何かあったときのために上半身と下半身を分離出来るようにケツの部分にピンジャックを埋め込んで、電源ごと分離可能にしておきました。

LEDは全て3mm砲弾型を使用。腹部はチップLEDがあれば良かったんですが、電球色の手持ちが無かったので、3mm砲弾型をキットのパーツを加工して横向きに埋め込み、メタルックをリフレクターにして光るようにしとります。

口は赤点滅、目は白常灯、腕は白ですがコトブキヤの透明レンズを蛍光グリーンで著色して緑点滅にしてます。

他の部分は、市販のLEDホルダーをプラバンやエポパテで加工して各々埋め込み。回路の断線とか怖いので、製作途中で何度も点灯テストを繰り返しながら組み上げ、上半身の目処が付いたら電飾部分をマスキングでガードしときます。

無人機だからか、この多関節構造の機体には、あらゆる関節にシールドが装着されてまして、このパーツがムチャクチャ多い。

マシーネン定番のシールドですが、元ネタは各種スプーンなのは有名ですな。一部のシールドは完成直前に付けようとしても、パーツをバラさないと付けられない物があるので要注意です。

電飾の関係で、頭・胴体・背中・腕は、もうこの時点でバラせなくなってます。

特に頭は意外と内部スペースに余裕が無いので、首の穴から出した電飾用配線に変な負荷が掛かって断線しないよう取扱注意となります。

下半身は基本的にキット素組みで、完成後でも各関節を可動にしておいたんですが、回路追加で上半身が重くなったことと、関節がポリキャップ関節なので今後のヘタリを考慮すればポーズ固定でヘタリ防止を優先しておけば良かったかも知れない。

って言うか、マシーネンの定番工作、関節はポーズ決めたら金属線仕込んでガッツリ固めるってのは、このハセガワ製でも施行すべきですね。今回はキットのママしましたが、完成後の現在、やはりポーズの保持が出来ず困っております(笑

概ね各パーツの組み立て処理が済んだら塗装開始。今回も基本色まではエアブラシ塗装です。

都市型迷彩を色々考えたんだけど、陸戦ガンスから日を開けずにコレを塗ることになりまして、気が付けばガンスで採用した迷彩と似たようなパターンになっちまいました。

明るいグレーはクレオスの308番、暗い方はクレオスのジャーマングレー+308番の組み合わせとなってます。

肩付近の機械部分は、タミヤラッカーのダークアイアン履帯色。何気にタミヤの瓶入りラッカーは初使用なんだけど、この色のように独特の色が用意されてるのがイイですな。婆ちゃんの遺言で我が家では使用禁止になってる缶ペとは大違い。

特にこのダークアイアンとメタリックグレイとフラットアルミの3色は重宝しそうだな~という感想です。

迷彩だけだと地味なので、頭と胸と左腕に、識別用の赤帯入れておきました。色は、昔買ったガンプラ用のシャァピンクってのが余りまくってますので、それを試してみると暗い迷彩とのバランスが良かったのでそのまま採用。

↑「サイレントヒル」ってホラーゲームがありまして、主人公が裏世界に入り込んでしまうと、錆だらけの遊園地とか錆だらけの公園など、荒廃した世界に放り込まれるって設定でしてね、その荒廃感をモチーフにして、情景ヴィネットを仕立ててグロフンを飾ろうと考えました。

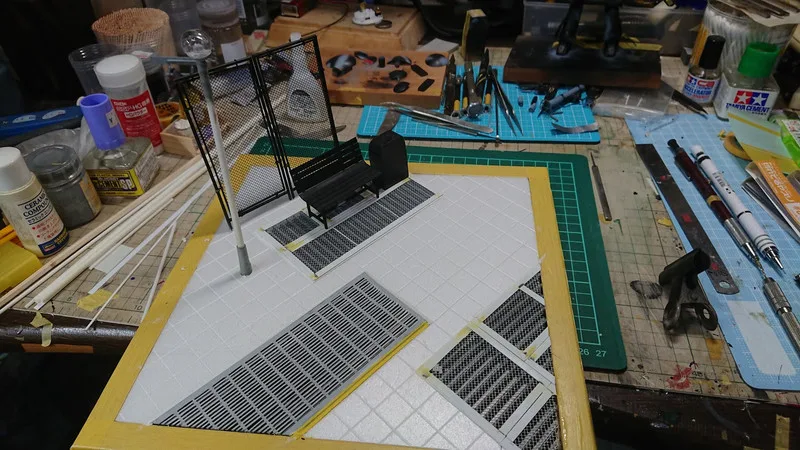

っつー事でベースの製作。廃遊園地ならぬ廃公園ってことで先ずは構図を決めます。今回は経て1/3構図で、2(グロフン):1(ストラクチャ)という情報量。

ダイソーで見繕った正方形サイズの額縁を加工して、スチレンボードで床面を作り、3箇所穴を開けて点検ハッチみたいな排水設備を埋め込みます。

サイレントヒルの画像では、床面に何やら機械が埋め込まれ、そのメンテハッチの金網の上にベンチと賢者モードのロビー君が居ますが、ソレっぽくしたかった。

金網の天板の下には、元ネタでは機械が埋まってんだけど、ジャンクパーツ集めるのを面倒くさがってスチロール製の蛇腹が何故か家に転がってたので、それを埋め込んでます。特に意味は有りません。

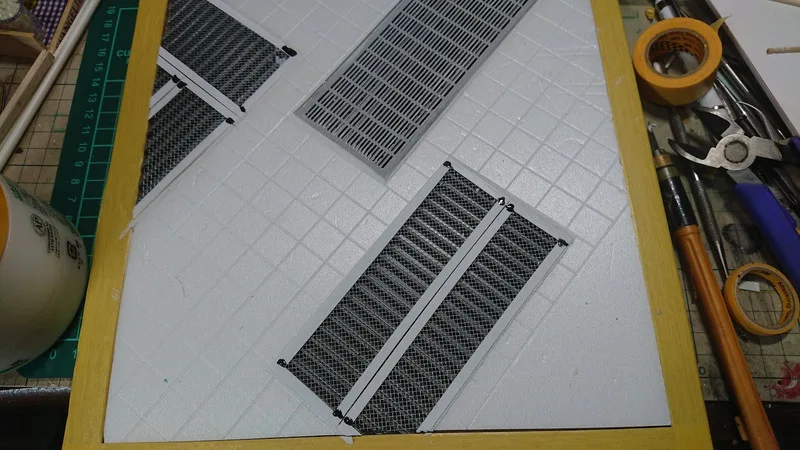

以下便宜上「ハッチ」と呼称しますが、ベースに3箇所このハッチを設置するんですが、1箇所はメッシュを使わずに↑の様な格子状の蓋にしました。

これは、この先「エイリアン」なんかの宇宙船内部等のSF系の床面を作る機会があったときに、この格子状のランウェイが作れると良いな~と考え、試しに作ってみたかったという理由。

素材は工作紙。そう、紙です。工作紙に1mmマスキングテープを使って格子を罫書き、ソレを黙々と切り抜いて作ったので、モノの割にムチャクチャ時間が掛かりました。

こういうのを紙で作る場合、タミヤの瓶入りプラサフを塗り込んでおくとプラ板位の強度になります。

他のハッチは市販のアルミメッシュとプラ板製の枠です。

ベンチとゴミ箱もプラ板で製作。1/20で市販ストラクチャが無いに等しいので、全て自作で賄う必要が有るのが面倒くさい。

一通り出来たら、ベースに配置して構図の確認と調整。この際、最初の工作だとハッチが3面とも地面の上に凸状態で設置されてしまいました。

なので、折角タイルを彫ったけど、この上に一番薄いスチレンボードを貼って地面とハッチがツライチになる様に修正。

フェンスは近くのホムセンの塀に採用されてるアメリカンなフェンスをプラ材と市販メッシュで作ったんだけど、自分的に「コレじゃない感」が有ったので、予定変更し日本型のブロックフェンスにすることにしました。ゴミ箱も同じ理由で作り直し。

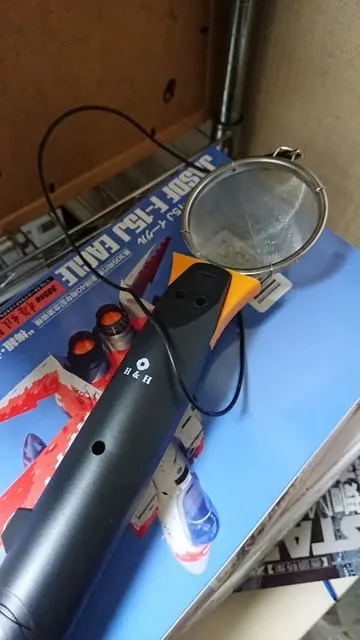

街路灯は、これまた元ネタの画像から形状をパクっております。プラ棒とプラパイプ製。電球部分は、球形で透明で中にLED仕込める素材って事で探したんですが、セリアで売ってるマスコットにイタリアンディナーをモチーフにした立体モノがありましてね、そのワイングラス部分がプラもしくは塩ビ製で条件的にもサイズ的にも丁度良かったので採用。街路灯の塗装は、錆色の上に青錆色をボカシむら作りつつ塗ってから青錆色にライトグレーを混ぜてドライブラシし、さらにエナメルのバフをドライブラシしてます。

この電灯部分には、ダイソーのLEDキャンドルを分解して、チラチラ不安定に明滅する様にしてみました。

地面の塗装。タミヤのスチレンボードはラッカー系でも塗れるので使いやすいっすね。

塗装前に、タイル状に彫り込んだ後にジェッソ(L)を塗ったくって石っぽく、更に堅いワイヤーブラシやスパチュラ使って表面を荒らしてます。

その上の基本塗装は、ガルグレーをベースにデッキタンやらニュートラルグレーやらを混ぜつつ塗装。

更に、ウェザリングカラーのブラウン系やグレー系を、タイルの間の溝や荒れた部分に擦り込んでみました。

ウェザリングカラーは、攪拌前の沈殿してる顔料を取り出して溶剤希釈した方が使いやすいんだと。

なので、そうしてます。溶剤はペトロールです。エナメル溶剤でもペトロールでもウォッシングとか墨入れとかしちゃうと、スチレンボードが侵されて脆くなるんで注意です。

最後に、マットメディウムを薄く塗り伸ばした上に、イエローグレーをメインにパステル粉末を振りかけて、更に庭で拾った砂粒を更にすり鉢で細かく砕いたモノをかなり控え目に振りかけてみましたが、我ながらイイ質感の地面になりましたよ。

メンテハッチは、ベースにガイアの黒サフ吹いてから、上にレッドブラウンを吹いて、その上に格子状のハッチにはシリコンバリアを、メッシュ状の方にはヘアスプレーをそれぞれ塗って、その上にフィニッシャーズのセミグロスブラックを塗装。塗装が腹八分目くらい乾燥したら、シリコンバリアの方はマスキングテープや爪等で、塗装をベリベリ剥がしてみましたが、これは格子状のハッチが紙製なので、水剥がしが使えないんすよね。

一方、メッシュ状の方は枠がプラ板でメッシュがアルミなので、ヘアスプレーを使用して。水を含ませた平筆でなでくりまわしてやるとベロンベロン剥がれます。

剥がし終えたら乾燥させて、その上からフラットクリアーで念のためコーティング。

3箇所のハッチ部分を錆で盛大に汚してみました。油彩のバーントシェンナってのが錆の表現には最もイイ感じになりますな。

これだけだと単調になるのでウェザリングカラーのオレンジや、パステルの茶色やオレンジ系を塗ったくってサビサビに。

電灯は、そのままだと透明で周囲の廃墟感の中で浮きまくってたので、発光部にクレオス1番の透ける白を薄~く塗って中が透けないようにした上で、更にグロフンのフィルタリングで使った埃グレーでコーティングしといた。

フェンスは先述の通りアメリカンを止めて日本の住宅街なんかでよく見るタイプに変更。

ブロック塀はタミヤの高密度発泡スチロール製。ブロック塀の周囲には、タミヤの草カーキと市販のスタティックグラスを併用して枯れた雑草を植えてみました。

今回、自作のスタティックグラスを立たせる静電気ツールを使用しましたが

初使用故にってのと、ブロック塀が邪魔になって巧くピンピンに立たせるの事が出来ず。

お高い専用機材程の出力が出ないのもあってか、地面に近づけないと立たないので、ブロック塀を設置する前にしとくべきでした。

でも全く使えない訳じゃなく、コツさえつかめば充分使えそう。市販の虫取り器代の1000円ちょっとでコレなら充分です。

接着剤の選択も重要そうですな。ある程度粘性がある接着剤の方が立たせるのが簡単そうです。そのうち色々試してみよう。

草と言えば、素材を漁ってるときに、コスメコーナーで実にイイ感じの付け睫毛を発見。

Twitterだったか何だったか、ネタ元忘れましたが、コレを丸めて植えると雑草になるって聞いてたので、今回試しに使ってみましたが、ナルホドこれはイイ感じ。

廃公園っつーことでもう随分長い間放置されてしまってるので、タイルも割れまくりで隙間から雑草が顔出してるという事に。

ついでに、枯れ葉は、これまたダイソーで見つけた幸薄そうな茶封筒の紙を二つ折りにして、折ったまま折り目を葉っぱの中心に見立てつつ、○の彫刻刀で切り出すとイイ感じの枯れ葉が出来ます。

ただ、これだけだと単調過ぎるので、吹きだまりから雑草エリアに掛けては、グリーンスタッフワールドの冬の枯れ葉系素材も混ぜて適当に撒いておきました。ちょっと撒きすぎたかもしれません。

ベンチとゴミ箱は、先述の通りプラ板製。ゴミ箱は、最初に上端が丸いタイプを作ったけど、置いてみるとイマイチだったのとゴミ投入口が開いてた方がゴミ箱らしく見えるので作り直したのが四角いゴミ箱。

ベンチは、1mm角棒と丸棒で脚とフレームを作ってから、短冊状に切ったプラ板をフレームに貼って制作。

1/20なので、一応色んなベンチの寸法を調べて作ったよ。1/20の情景アクセって中々無いから全部手作りになっちゃう。

グロフン本体よりも情景ベースの方が遙かに時間が掛かっております。

ストラクチャの配置は↑こんな感じ。フェンスは近所の公園のフェンスを参考に、角棒とL字棒とアルミメッシュで制作。

ボルト類はグロフンキットのオマケに付いてたボルトを使用。

ストラクチャーには全てマホガニー下地の上にヘアスプレーを仕込んで、一端新品状態の塗装を施してから塗装を盛大に剥がし、フェンスとゴミ箱には錆表現を、ベンチの脚には錆と座面はペンキ(デッキタン)がはげた木材って感じを施してます。

最終的には、空き缶、古新聞、破れたポスター、本来ハッチ上に有ったはずの鉄板蓋を追加工作。

廃公園と言っても進入禁止になってるんじゃ無く、戒厳令下で外出が出来ないから機能してないだけであって、軍部の目を盗んでは集会や酒盛りに利用されてるって感じにしてみた。空き缶作ってみたかっただけってのもある。

空き缶は、印刷した空き缶展開画像を市販のプラ製ストローに貼って裁断、上下にプラペーパーをポンチで抜いたのを貼ってます。

市販の光沢フィルム使えば良かったんですが、地元の量販店では手に入らなかったので耐水耐候の艶消しシートに貼ってます。

作り方は簡単なので、光沢シートが手に入ったら作り直すつもり。

尚余談ですが、最初にダイソーで手に入れたストローはプラ製ではなくセルロイド製だったので、手持ちの接着剤が効かずに無駄になりました。

プラ製って、これが意外と無いんすよ。しかも、100均とかだと、セルロイドとかプラ製とか書いてなかったりするので、驚くほど入手難でした。

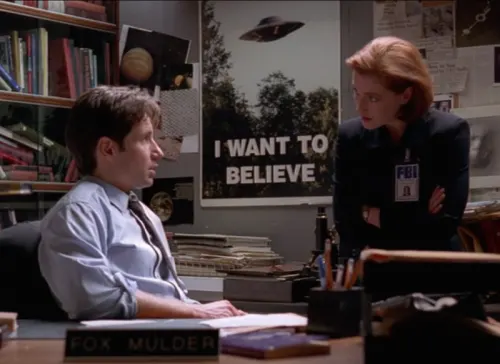

それから、フェンスにはポスターを貼ってますが、今回は

「モルダー、あなた疲れてるのよ」

懐かしのX-FILESのモルダー捜査官が部屋に貼ってたポスターを貼ってみました。

ポスターには、他にも↑こんな怪しいのを候補に挙げてたんですが、諸般の事情を鑑み今回は大人しく引き下げ。今回はね。

さて、ベースは上がったの本体のグロフン仕上げとベースへのマウントです。

グローサフントの記録のラストです。本体塗装色は製作記①で紹介したとおりで、青っぽいグレーとジャーマングレーの都市型迷彩。

赤いラインはクレオスのガンプラ用塗料のシャァピンク。0.4mmマスキングテープを使って二重ラインにしてます。

足首は肩の機械部分と同じタミヤの履帯色です。パイプ類はキットのは珍しいゴム製のホースが付属してるんだけど、

ゴム製ってのは最初良くても劣化するんすよね。特に加水分解が嫌なので、WAVEのスプリングとモデラーズのメッシュホースを適宜使い分けてみました。

基本塗装→デカールと進んだ後、もっかいデカールの上をクリアーでコートして、塗り分けやデカールの段差を均してから、埃グレーを全体にドバッとコーティング。

SAFS、ガンス、グロフンと三つともこの自家製埃グレーを使ったんだけど、主戦が車模型って事もあって、タミヤの大瓶1本分くらいしかストック無かったので、あっという間に枯渇しました。また作っとかなきゃ。

次に、前掛け部分が面白い構造になってて、両足の動きに連動して、卵形の大型板の両脇の三角羽が可動するんですね。

デカールを貼る前にクリアー吹いてから貼ったんだけど、識別番号のデカールのシルバリングが取り切れなかった。

陸戦ガンスでも使ったアスデカの「生き物漢字デカール」から今回は蝙蝠(コウモリ)を選択。不如帰(ホトトギス)とドッチにするか迷った厨二感。

この部分以外に、耳、尻、胸に大小の蝙蝠を貼ってますが、ジャーマングレーと色被りしてるので目立たないことをいいことに調子こいて複数箇所貼ってみた。

一方で、コーションマーク関係は、何枚か貼ってみたけど黒だと全く見えないし白だと目立ちすぎるので、今回は貼らないことにしました。

作業ごとの画像とかは撮ってないんですが、埃グレーをペトロール使って綿棒や平筆で拭き取っていきます。これで塗り立てよりもコントラスト差を緩和するのです。

このとき、地面と水平な面は上面部分に拭き遺し多めにして、垂直方向は上から下に流すように拭き取って行くのがセオリー。

その後、所謂「塗装剥げ」表現に、アクリルガッシュの消炭色やセピアをスポンジチッピングや疵の書き込みという方法で足していき、ここで一回フラットクリアーで押さえます。こうしとかんとアクリルガッシュは、乾いた後でもペトロールの影響でペロンと剥げちゃうのですよ。

更にその後、ジャーマングレー部分は油彩のセピアにチタニウムホワイトを混ぜた色、ライトグレー部分はイエローオーカーやイエローグレーにチタニウムホワイト混ぜた色で陰影入れつつフィルタリング。

面相筆の筆先にチョコンと塗料を乗せて塗装面に点付けしてから、ペトロールで薄めつつ上下方向に流しつつターペンタインで暈かすの繰り返し。

ここでまたフラットクリアーで押さえてから、最後に錆・下地露出・焼け・砂埃・水垢・雨だれ等々を主に油彩で加えていきます。

錆に関しては、バーントアンバー&バーントシェンナのコンビがお気に入り。

背中の金属部分だけは、鋳鉄錆を表現するべく他とは違った塗装をしてみました。

プラパテを溶剤で溶いて塗り込む→艶消し黒→薄く溶いたアクリルの艶消し黒を塗る→乾く前にパステルのバーントシェンナの粉を振りかける、って手順です。

地元模型クラブの会長さんが愛読してるアーマーモデリングのHowToを元にやってみた。餅は餅屋だな~。自分じゃ思いつかんよ。

こんな錆びてたらエンジンがダメになっとるやろ!ってのもあるんでしょうが、さび色で遊びたかったんだから仕方が無いね。

最後に、エナメルのライトグレイ・タン・フラットアース・メタリックグレイ・クロムシルバーなどで仕上げのドライブラシを掛けて、グロフン本体出来上がり。尻の装甲板の直ぐ上に二つの丸い凸パーツが追加してあるんですが、この二つの突起がコンセントになってまして、脚から上がってきた外部電源の配線が、胴体内の回路に繋がるという仕組みになってます。

組み立て中にトラブル出たときのためにこういう構造にしましたが、結局何事も無く組み上がりましたんで、もうココを外すことは無いと思います。

またさらにの突起の上の楕円の板は、接着せずに取り外し可能にしてありまして、ココを外すと回路の可変抵抗にアクセスして点滅タイミングを変更することが出来ます。