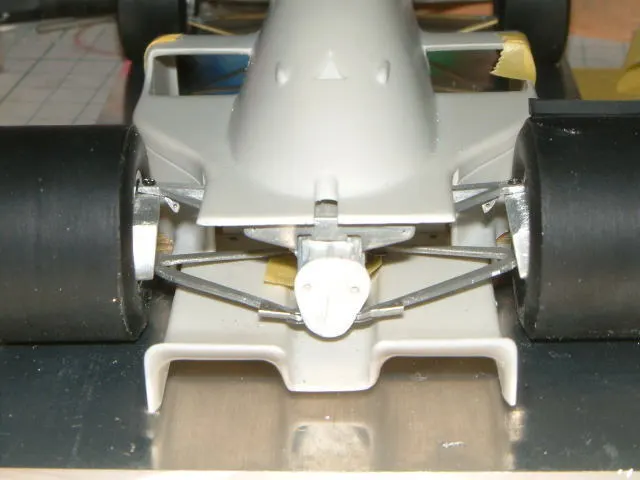

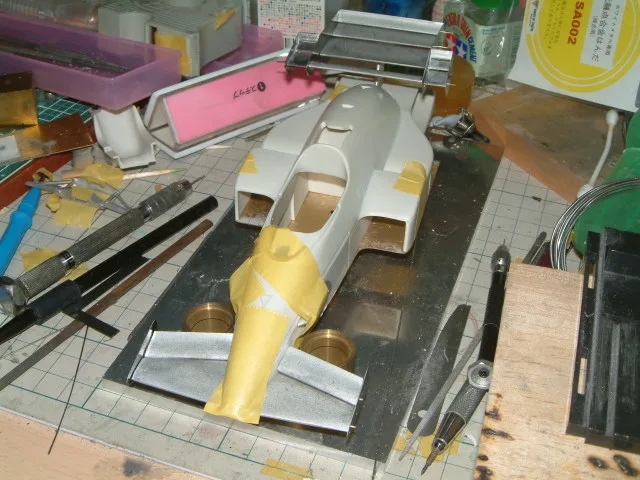

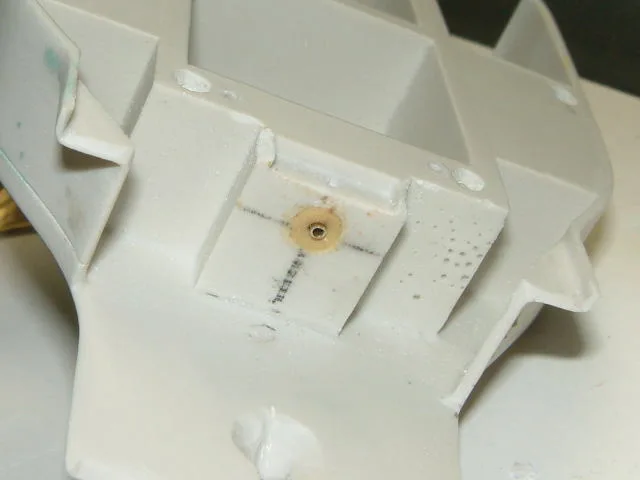

サス関係をいじくった事とシャーシを交換したことで、ここで改めて仮組して確認したところ、案の定車高調整が必要になりました。

取り敢えずパパパッと組んでみたところ、駐車場の車止めも跨げるくらいの高い車高になっちゃいました。高過ぎの画像は紛失まぁガレージキットで車高で手が止まるのは御約束な訳で

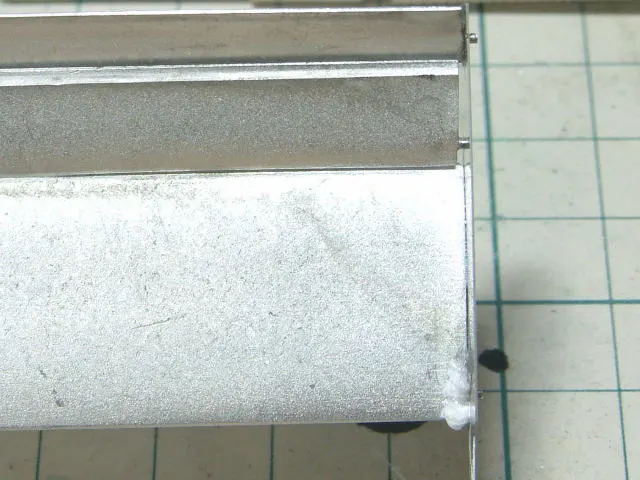

流石にF1で高すぎるのは拙いだろうと修正した↑(画像は修正後)わけですが、特にリアに関しては、

リアサスの構造が近代のようなWウィッシュボーン構造とは異なっております。

特にリアアッパーは、こういうときによくやる”パーツの根本をひん曲げて云々”ってのは不可でありまして、上げるとすれば構成するパーツを更にバラして一部を自作の上更に組み直す必要が出てくる上に、カウル後端が干渉する様になりそっち方面の改修も加わってしまいます。

少々無理矢理ですがリアアップライトの小型化とロワアームの短縮&仰角を付ける事で、何とか2mm強程リアの車高を下げてみました。

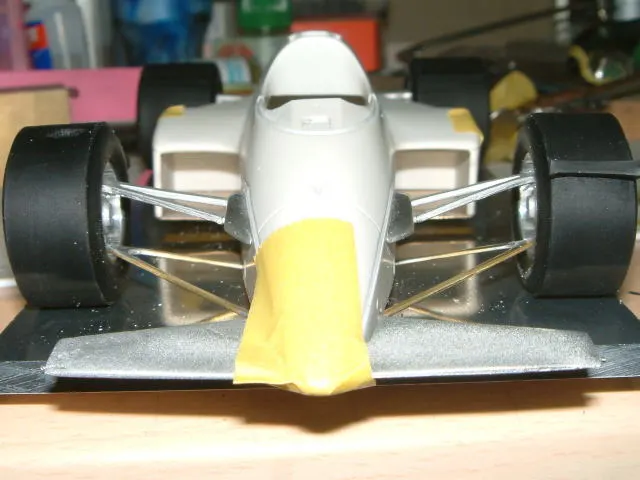

フロントは元々アーム類の角度が地面に対して水平状態だったので、ロワー・アッパー共に上方に角度を付けて再装着してます。

角度はロワーを控えめアッパーはキツめ。実車も同様にアッパーに関しては特に上方に角度が付いてますんで、それに併せたと言えば聞こえが良いか?(笑。アーム自体が不細工になったので調整終わったら再成型が要るね。

また、フロントのアップライトは元々もホイールと干渉しますので、少しばかり削って干渉を回避。

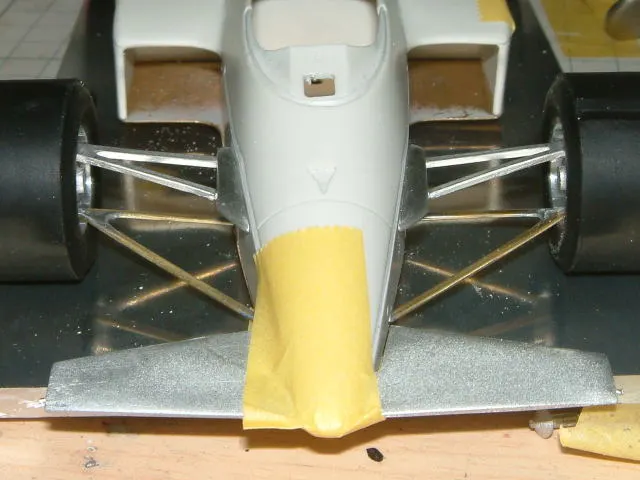

アームを上方にカチ上げたことで若干前後とも左右トレッドが縮まってしまいますので、フロントウィングも仮組みして、バランスを調整してます。と、今度はロワーに上反角が付きすぎ。

改めて資料用の画像見ると、どうやらロワーの取り付け位置が低すぎる模様。

そこで、ロワアーム取り付け用の真鍮管の位置を、1mm真鍮板で下駄を履かせて1mm上方にシフト、開きすぎてしまったサスアーム用の切り欠きは、レジンの切れ端と瞬着で下辺のみ塞いでおきます。

コメント欄で、ロワアームのサス穴の形状が変じゃね?って指摘がありましたが、形状もそうですが位置も変だったって訳。

修正後もう一度仮組みしてみましたが、これで漸く車高も許容範囲に収まったと無理矢理納得しておくことにしました。

もうね、私の技量とか色々考えると、実車資料に即して更に攻めれば、かなり大がかりな修正になるということで、収集付かなくなる気がしてきました。人間引き際が肝心。

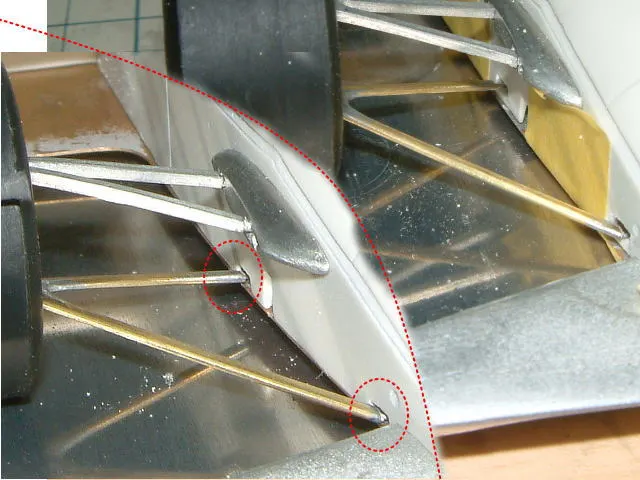

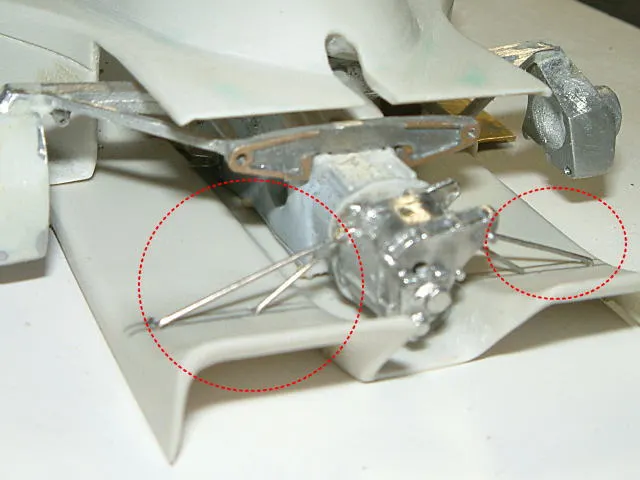

一応↑図の赤丸部は或る程度仰角調整できる余裕があるので、可能な範囲で他の作業合間に全体のバランス見ながらチョイチョイと調整は続けます。

やっとサス関係が一応前後とも仮組み時に重要なポイントは済んだので、今度はウィング関係。以前の仮組み時に調べてはいたんですが、前後ともバリ取ってポンって訳にはいかない模様。

先ずリアの場合、瞬着で仮組してみると、メインエレメントと中段・上段のフラップ、そして先端の細いバーの幅が揃っていないので、一番短い中段フラップに残り全ての幅を揃えることにします。

この手の作業で重宝と言うより無くてはならないと思えるのが

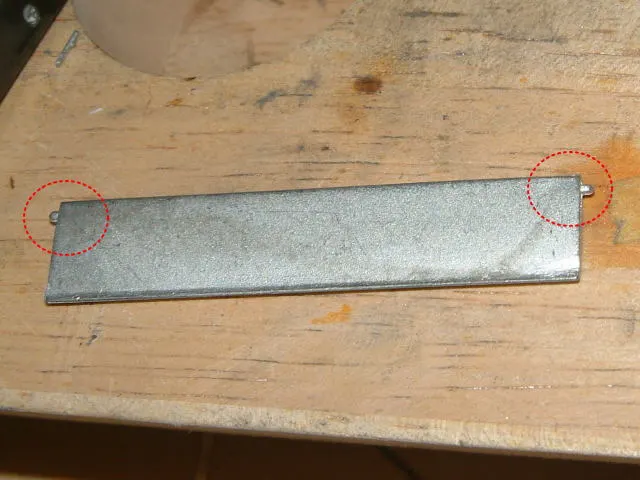

↑こうした工具。どう使うかっていいますと、先ず元から各エレメントと翼端板を接続するためのピンを

潔く切り飛ばし、針ペンで切り飛ばしたピン跡のド真ん中に罫書き針でアタリを打ってから0.4~0.5mmの穴をピンバイスで開口。

んで、スコヤを使って各エレメントの各カドの直角具合と、歪み具合を調査して、どの程度の修正が必要か調べながら

WAVEのヤスリほう台2を使って各辺を真っ直ぐにしつつ、カドを直角にしていきます。

ヤスリほう台とは、本来はプラ板の切断面の角度を整えるための道具ですが、使用するペーパーの番手を粗めにしてやればホワイトメタルにも充分使えます。これがね、ほんと綺麗に真っ直ぐ削れて面出しも簡単。

以前は金属ブロックだのなんだの使って結構手間掛かったもんですが、コレを使うといとも簡単。

こうした道具で調節して、各エレメントが全てが同じ幅になったなら、最初に開けたダボピン用の仮穴に今度は0.6mmの穴を開け、0.6mmの洋白ピンを打ち込みます。

で、翼端板と仮組み。

この際三段式のフラップ部分は、組み立て易さ優先で、折角三枚がバラバラなパーツ構成なのにメタルの重みで密着しようとしますので、反発力のあるステッカーの台紙等をフラップの間に挟むことで適度なクリアランスの確保をしてます。

両脇の子ウィングは、先ほどのメイン側同様に面出しとピン打ち等を行うんですが、組み上がったメインが治具になってくれるので、作業は楽になってます。

いつもはこの時点で表面処理まで進めてから接着するなりハンダ付けするなりで先に一体化なんて事やるんですが、今回は厄介なJPSの黒&カーボンデカールの研ぎ出し仕上げ。

なので、塗装後に組み立てる事になりますから、仮組みと接着面の面出しとピン位置が非常に重要なわけです。だから表面処理は後回しで、先ずは組み立てのための精度出し優先です。

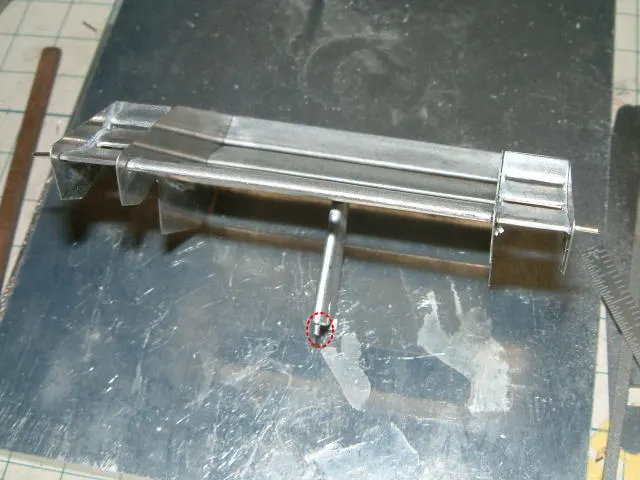

でね、このリアウィングってのがデカい上に重いんすよ。もう見たまんま。これをですね

一枚のステーでギアボックスに固定するわけですが、そのステーとギアボックスの接合が、先端部の短いピン一本(図中赤丸部)のみ。魔神ブゥの爪先立ちじゃ有るまいしじゃあるまいし。

要するに重量が有りすぎて軸負荷が大きく仮組みに厳しいっつー事で、中間部に1mm洋白線でピンを追加して安定させておきました。本組時にどうするかは検討中。

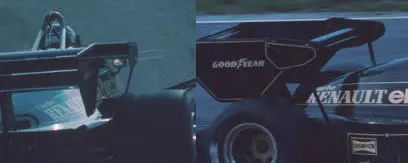

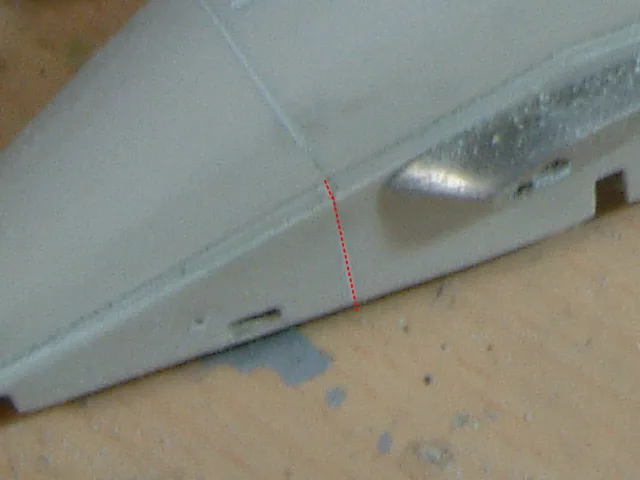

そして、キットでは省略されている物に、リアウィウングと車体を繋ぐバーがあります。

メーカー気付いてないのかと思ったら、ちゃんと翼端板には赤丸部にモールドが入れられております。確信的省略だね~。

青線の様に装着されますし、その近くにの緑丸付近にはブローオフの排気口が有るはずですがコレも省略されとります。

そこらを追加すべく、ボディーパーツにアタリを打って、0.5mmドリルで下穴を開けておきました。

実はこの部分、黒い車体の悪影響で、正直正確な取り付け状態が判らなかったんすよね。手持ちの資料写真をグラフィックソフトで拡大だの少色化処理だのをしてみたりして推量した結果と、或る親切なお方からいただいたイラスト図面からまぁ大体こんな感じだろうというところに漸く辿り着いたって事で作業する気になれました。親切な人有り難う(謎

留め金とかブローオフパイプとかは、ボディー製作時に作業することにして、取り敢えずは下穴のみ。ステー自身も完成直前でないとサイズが決められないので、この時点ではまだ手を出しません。

ステーは最終段階でも、翼端板側の受けは早めに作っておく必要がありますな。

フロントウィングの方は、97T同様の⊿タイプなので少々接着面の面出しとかピンウチとか面倒なんですが、キットのパーツ自体が思ったよりシッカリしていたお陰で、予想外に苦もなく仮組み完了。

ただ、フラップのモノコック側接合面に関しては、塗料の厚み分を計算してクリアランスを取ったんですが、ちょと多すぎたか?

つか、キットのフラップって前後幅がちょっとデカい様に思いますな。デカールやらガーニーリップやらとの兼ね合い見ながら考えよう。

フロントウィングもリアウィング同様に塗装後に組むため、仮組み調節がとても重要です。

80年代のJPSカラーは、フロントウィングやリアウィング等の部分は、全面カーボン目が剥き出してる状態で直にステッカーが貼られてまして、実は黒塗装じゃないんですよね。1/43なら黒で済ましてもいいんですが、このサイズだとカーボン目を入れておきたい。

となれば、先に組み上げて後で塗装って行程で進めるのは、磨くときに翼端板接合部のL角の部分は磨きが通りにくい上に、黒の磨きは細かく番手を追って磨かないと磨き傷が消えないというのがありまして、かえって都合が悪くなるのです。

と、これで仮組みウィング編が終了。やっとこ面倒なサスとウィングが片付きました。これで心おきなくボディーやらコクピットやらの処理に入れます。

さて、ここから遂にボディー関係の作業に突入です。このメーカーの御約束と言いますか、どうもキット化に当たっての資料収集は、私のようなアマチュアお気楽モデラーと同レベルか毛の生えた程度の検証しか行ってないようで、毎度の如く足りない部分とか余計な部分が有るわけですが、今回は意外と少なめで、モノコック部分のスジ彫りが足りないことと、コークボトルの絞り込み部分のディテールの不足が有るくらいで、後は過不足無い感じ。

対峙するコッチサイドも、不人気車だなんだかんだで雑誌の類いでは殆ど画像を探し出すことは叶いませんでしたが、ネット検索や以前の私のブログの常連さんのマニアな方からのご提供など、この車の資料写真も数十枚枚以上集まってましてね、今頃になってかなり詳しくなってしまいましたが、自分なりに上手い事模型として盛り込む情報を取捨選択しつつ進めます。

車体後半部の絞られていくコークボトル部は、先ず廃熱口部分が適当に凹ましただけの処理になってましたんで、メッシュを埋め込むべく凹みを強調しました。開通させてしまうと内部の情報も少なからず必要になるので、あくまで凹みを強調で止める。ちなみに、ここ、リアタイヤの陰になる部分でコークボトル形状で側面画像でも斜めに隠れるので、意外と詳細が判る画像がありませんです。なので「おそらくこうだろう」推測で作業してます。

ついでに前回当たりを付けた、ブローオフ用の穴とウィング用の補助ステーの為のアタリ(予備穴)についても、計測ミスで本来の有るべき位置よりもかなり後ろよりになっちゃってたので、これをかなり前寄りに修正。これまた推測でやってますが、後年の97Tの構造からの推測が大半です。

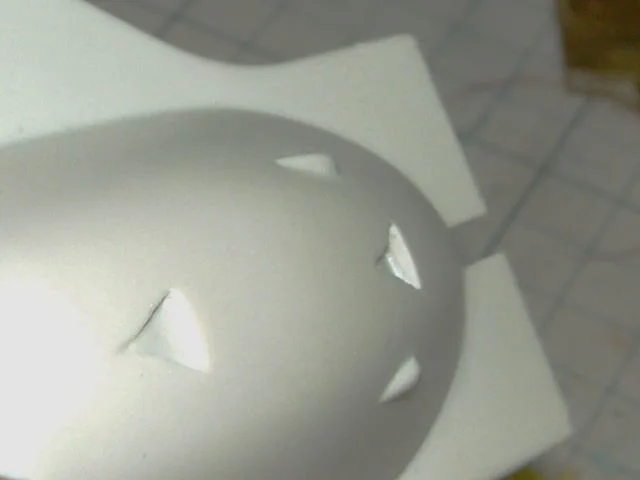

ボディーのセンターライン上には三箇所NACAダクトが有るんですが、当然奥行きのない適当なモールドで処理されてるだけなので、ポリパテと切削でエッジを立てつつ、ノミと罫描き針を使ってグリグリと開口部を彫り込みます。

失敗すると嫌なのでスケールがデカイ上に臓物無しなので開口はしませぬ。

画像はフラッシュ焚いちゃったので影部分が飛んじゃってますが、これでもカナリ彫り込んでます。

こういうのを彫るのには、スジボリ堂の2mm・3mm幅広の超硬タガネがサクサク彫れて超便利。

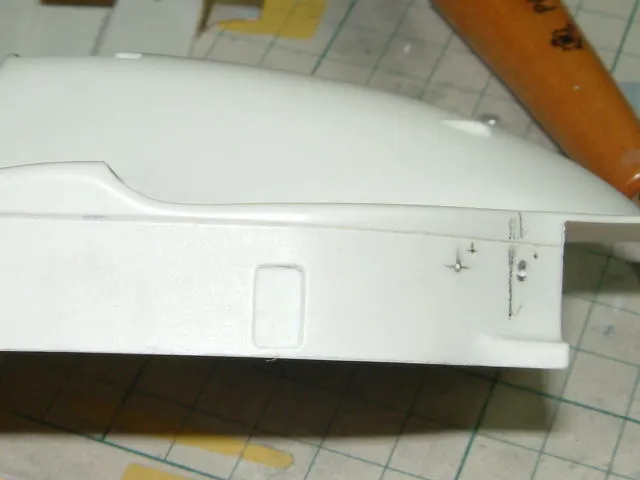

モノコック部分は、所謂ノーズ部分に分割ラインが入るんですが、キットではカウルの部分にだけ筋が施され後は無視されてるので追加しておきました。

94T~100Tまで、ロータスのモノコックにはリベットが多数露出してるのが特徴の一つですが、キットでは全く無視されてますんで、ジャンクのエッチングからそれっぽいのを持ち出してきて貼り付けることにしようかと思います。

まだ面出し途中なので、画像は未施工。

給油口の蓋が左右に有るんですが、こうしたスジ彫りが型抜きの関係か、キットの素では歪んでるのもいつものことなので一旦埋めて彫り直し。

ただ、今回は逆テーパー部分に丸いモールドが入るので、私の大雑把な手さばきでは円にするはずが楕円になっちゃうぜ病が出る事を期待せずには居られなくなりますんで、ポリパテで元のモールドを埋めつつ、ポンチをめり込ませてモールドを彫ってます。

彫り物関係の付け足しはこの程度で、後は薄々攻撃する位となりましたんで、漸く面出し作業に入ります。

で、ボディー形状ですが、アンダーパネルを作り替えたお陰で、キットに有った妙な厚ぼったさは随分解消されました。

ちょっとエッジがダル過ぎな気もするんですが、ボディーカラーが黒なのでシャープにし過ぎるのも

如何なものかと思い殆どそのまんまですが、一件綺麗に抜けてるように見える様でいて、実はカナリのウネリが存在する様なので、ポリパテを薄付けして面出し。

結構ヒケ・ウネリ・歪みが有りました。特にサイドポンツーン側面はポリパテがクッキリ残るくらいヒケやウネリで大賑わい。

ボディーが一段落したので、今度はロールバーの製作。

で、いきなり失敗しましてね(笑)

ベース部分がホワイトメタル製の土台にエッチング製のパネルを貼り付ける構造なんですが、エッチングは薄いはメタルの土台はガタガタだわでやり直し。エッチング、色々弄ってたらグニャグニャになっちゃっただよ。

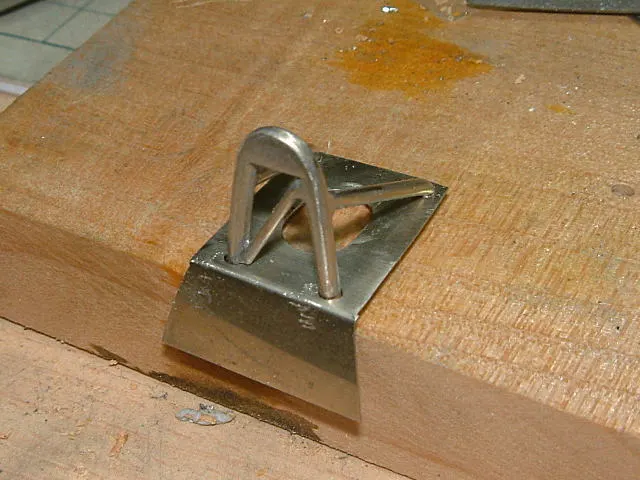

ロールバー本体ですが、基本的にはロータス99Tに類じた形状ですが、キットのメタルパーツで判る通り多少変わった構造。多分時代から考えて材質的に強度不足だった様で、バーの天井部分に補強が入っていますし斜交いも入ってます。

1.8mmの洋白線をU字に曲げ、補強部分はハンダを流してU字の頭頂部を埋めることで表現しました。

斜交いに入るバーは1mmの洋白線、後方へ延びる二本のバーは1.5mmの洋白線で、これらをハンダで組んでポリッシュしてます。

ホントはバーの根本はパイプ材で車体に接合されているのですが、95Tはエンジンカウル部分が98/99T辺りと比べるとカナリ高く、完成後は殆ど見えないのを良いことに苦労対効果としても薄めなので無視してます。あれ、1/43でやっちゃう御仁を見かけますが凄いっすねー。

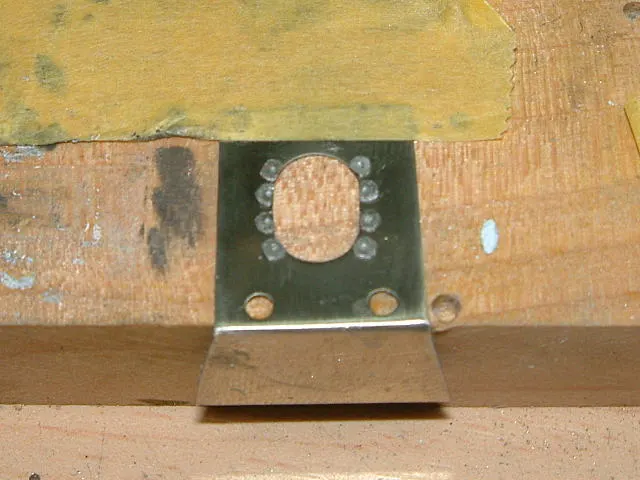

ベース部分は0.3mmの洋白板とスタジオの色んなキットに入ってるリベット頭のエッチングを流用して再構築。

リベットの数は8本が正解ですが、使用したエッチングが小ぶりだったので、見た目優先で10本にしてみました。ロータス99T用のエッチング使えば良いんですが、貧乏性なのでソッチは流用しませんでした(笑。でもやはり妙な感じなので、

結局キットのエッチングパーツの残骸からリベット部分だけ切り出して貼り付けました。

最後に0.1mm洋白板から形状出しをして0.4mmの穴を開け自作したキルスイッチのマウントをロールバーに半田付けし、0.3mm洋白線で作ったキルスイッチを取り付けてみました。

ベースの給油後部の楕円の穴には裏から洋白板を半田付けして塞いでおきます。まだ給油口とエア抜きバルブが未装着ですが、バランス考えるとこれらも自作かな?

車体に仮組みして確認

最初パーツをヨレさせた時にはどうなるかと思ったけど、これなら結果オーライ?でしょうか。

さて、次はコクピットの製作になります。今時のF1と違って派手なインジケーターは殆ど無いし、機械式アナログメーターでコンソールが構成され、懐かしのシフトノブやスタビ調整ノブが鎮座しております。

先ず、シフトノブを製作。キットにもパーツで付いてるんですが、形状が95Tと全く違いました。またどっかのキットからのトレード品で済ましたんでしょうかね?まぁいいですけど。

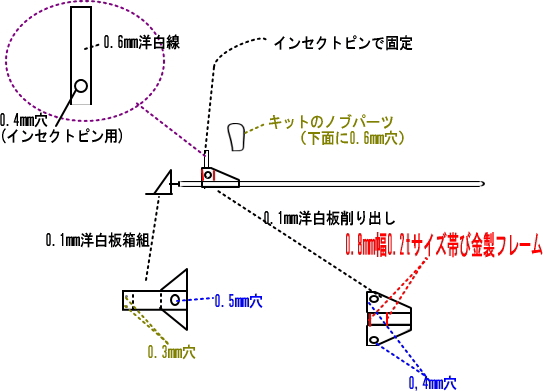

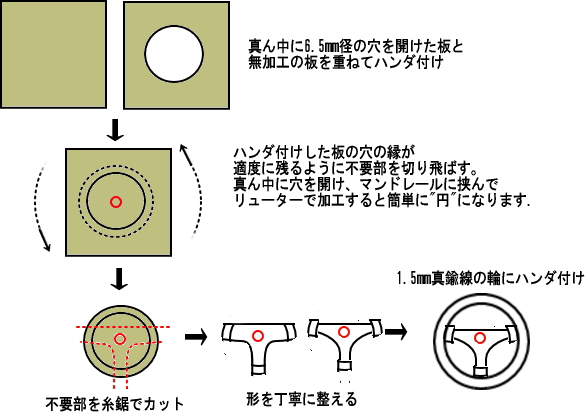

↑で、洋白を中心に使用して自作してみました。既に出来上がっちゃってますが、小さな穴を開ける作業ってどうしても息止めちゃう私でございまして、画像撮る余裕は有りませんでしたので、一応何をやったかを図解しますと

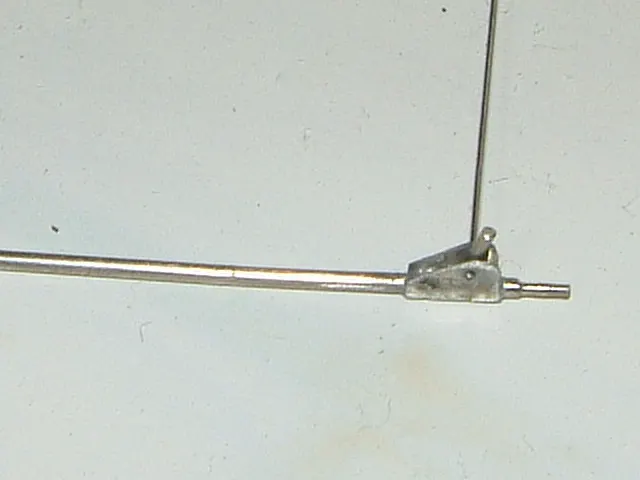

0.8mm洋白線の先端をドリルレースして0.3~0.4mm程度に痩せさせてロッドパーツにします。

これに0.1mm洋白板から三角形のプレートを切り出してロッドに巻くようにしてハンダ付け。

更に巻き付けた後に出来る左右の隙間部分に0.8mm真鍮帯金をハンダ付けしてフレームにします。

二枚のフレームの間には0.4mmの穴を開口。

でノブのグリップ部はキットのパーツを流用し、ノブのシャフトは0.6mm洋白線を使用。この際に0.4mmのドリルでシャフトに穴を開け、最終的にはピンで三角プレートとシャフトを接続します。

最先端の三角形の基部は洋白とハンダから捻り出して、固定ボルト部とロッド差し込み部にそれぞれ穴を開けておきます。組み付け時には、この先端部にロッドパーツを差し込んで組み付けることになります。

スタビライザー調節レバーは、スライドロックのモールドを彫り込んだ真鍮線に0.8mmの洋白線を差し込み、洋白にレバーのノブを差し込む穴を開けて、ドリルレースで2.0mm洋白線から捻り出したノブを差し込みます。

洋白の先端部はワイヤーケーブルを差し込むのでドリルレースで細くしてあります。

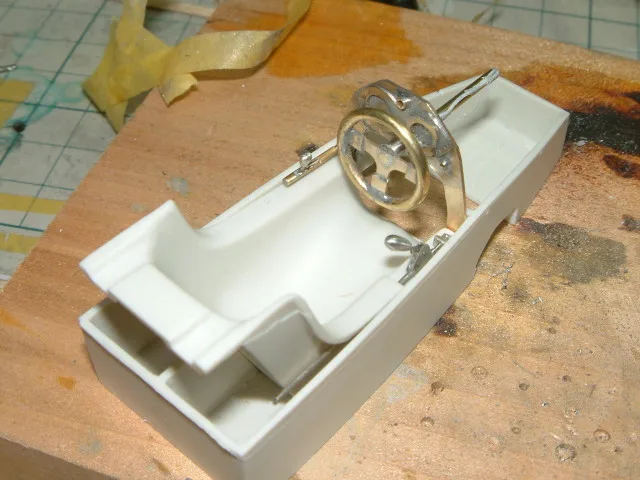

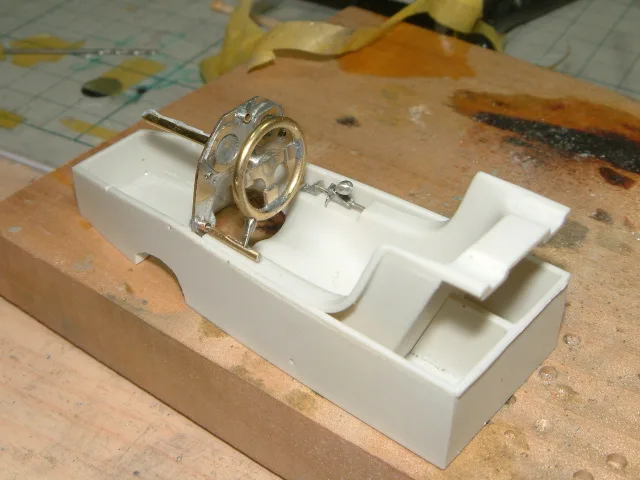

さて、ステアリングですが、当初キットパーツを使おうと思ったんですが、なんと楕円状態(汗。

99T辺りからトレードして来ようかとも思ったんですが、結局自作してみることにしました。

古典的な方法ではありますが、プラ板での手法を真鍮板に用いてみたんですが、0.3mmとは言え腐っても金属。意外と硬くて加工が思ったようにいきませんでしたが、楕円よりはマシになりましたと思いたい。

方法は、図の通りでありまして、面倒なようでいてプラ板なら意外と簡単。円から切り出してるので組み付け精度なんかも比較的簡単に出ます。ですが二枚合わせの真鍮板だと硬いので、リューターではなくドリルを使わないとトルク不足で丸くなりにくい。

リューターの軸受けダメージもデカいしね。丸いグリップ部は1.5mm真鍮線を丸めて作りスポーク部分との接合は、今回は真鍮板相手だったので接着じゃなくハンダ付けで処理してます。

最後に1.5mmの真鍮線でロッド基部をマンドレール用に開けた穴にハンダ付けし、

キットでは元々省略されてたボス部分は、アルミ管をドリルレースしてこれらを付けて完成。

最後にメーターコンソール。キットのパーツは、

こんな感じで、いろんな部分がガタガタ。またメーター部分もガタガタになっちゃってるので、他の部分も自作したことだし、ついでにここも自作しました。

最初はキットのパーツを型にして同形状のモノを切り出して作ってみたんですが、仮組みしてみると全然合わない

パーツもボディー側も双方ガシガシ削って摺り合わせて漸く収まったと思ったら↑画像のような有様です。 流石にダメだろ?って事で、今度は摺り合わせた此奴を型にして再度真鍮版から切り出しての作り直しです。

メーター用の穴を開けた0.3tの真鍮板とバルクヘッド形状に切り出した0.5t真鍮板をハンダ付けして、右のメーター穴周囲には四角いパネルが付いてるのでそれも0.3t真鍮板で作って取り付け。

後は各ランプやスイッチ、それにスタビ調節用ワイヤー用の穴を開け、各穴に真鍮管で枠を作っててひとまず完成です。

このキットはコクピットを独立して組むことが出来る構造なので、残るディテール等は、コクピットの組み立て時にまとめて片付けることにします。取り敢えずこの時点で仮組みして様子を見てみる。

明快な資料が無いので妄想で済ました部分が多いんですが、収まりはついたんじゃぁないでしょうか?ダメ??

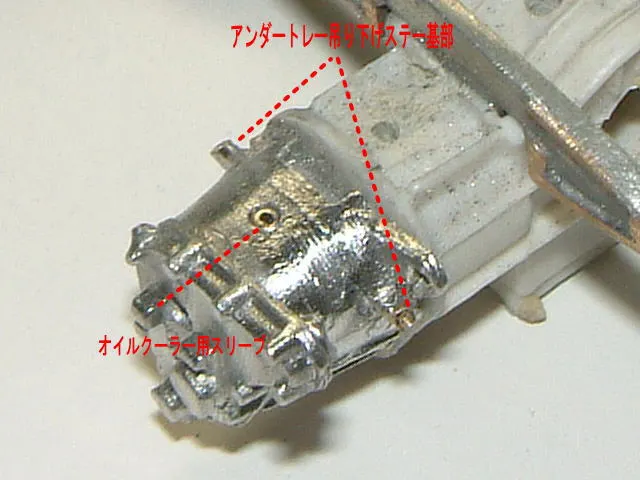

して、コックピットコンソールの次は、再び歴史は巡るよリインカネーションっつー感じでギアボックス。

仮組み及びアーム類の作り直しの段階でサス調整は一通り済んでるんですが、ギアボックスは作業が残っていたので戻ってみます。

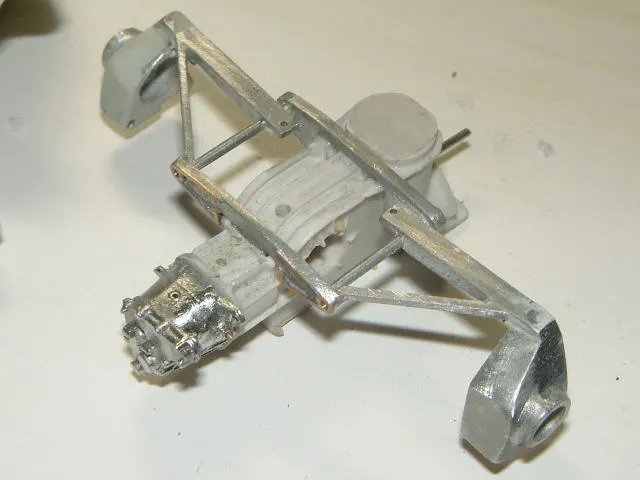

先ずアッパーアームassyとギアボックスを接続するマウントは、アッパーアームごと一体でメタルで成型されてます。

カウル被せちゃうと殆ど見えないんで自作でセパレート化とかはやるだけ無駄なんですが、一箇所だけ、後部のマウント用プレートには、実車ではリブというかモールドが入ってんですが、キットでは全くのノッペラボウ。

無視しちゃっても良いんですが、他の部分にソコソコ手を入れちゃってるので、バランス的にココにもモールドを追加しました。

作り方ですが、元のキットのパーツに0.3tの真鍮板から切り出したリブをハンダ付けしてんですが、普通に切り出したら形状から見てもグニャグニャになって作業性が悪いのは目に見えてます。

そこで、1.5mmのプラ板に0.3tの真鍮板を瞬着で貼り付けまして、キットのマウント部分の形状に沿って型紙を起こし、型紙をプラ板に貼り付けた真鍮板に更に貼り付けまして、この状態からリューターで削ってモールドを創成します。

終わったらアセトンに浸けてプラ板と瞬着を溶かせば、真鍮のモールドだけが生き残るという寸法。

これをキットのパーツにハンダ付けして、外周を整えてやれば、彫刻刀なんかでチマチマモールド彫るより簡単に出来ますでよ。

真鍮版や洋白板使っての工作では、色んな場面で流用できる方法なので覚えておくと損はないかと。

ギアボックスのエンド部分は二分割されたメタルパーツを接着するように指示されてますんで仰せのままに。

但し、右側にはシフトリンケージが有りまして、リンケージのエンド部分だけがパーツに再現されてんですけど、出来が悪いので切り飛ばして真鍮管で再生しようと思います。今は取り敢えずキットのモールドを切り飛ばしたのみ。

ギアボックスエンド部分上方にはオイルクーラーが付いてるんですが、装着位置が曖昧だし、パイピングが入るので仮組み繰り返してもガタつかないように真鍮管でスリーブを打っておきました。

また、キットでは省略されていますが、ギアボックスからパイプステーがアンダートレイに伸びてますんで、自作で構築する事にしたんですが、基部は実車でもパイプ材のブッタ切りがギアボックスに刺さってますんで、これも真鍮パイプで作り、ハンダ付けしておきました。ハンダ多すぎて余分を落とすのにとっちらかったりしたですよ。

で、このギアボックスとアンダートレイを接続する吊り下げステーが全く省かれていて、意外にコレが目立つ部分なのでこれを再現したいのですが、その為にはギアボックスとサス(車高)とアンダートレーの位置関係がとても重要。

で、ココにいたって再度ここらを仮組み。軸をシッカリ取らないと仮組みもクソも無いんですが、ボディーパーツとギアボックスの接続に関して、当初の真鍮線でダボ作って云々ってのは、レジン相手だと受け側の穴がすーぐにバカになっちゃって意味を成さないためやり直してます。

ギアボックスのボディーとの接続側の概ねセンター位置に1.0mmの洋白線を打ち込みます。

更にこの洋白線には1.1mm内径の真鍮パイプを接着せずに被せておきます。

ボディー側には概ねセンター位置付近に3~4mmの大穴を開けまして、そこにエポキシパテを詰め込んで、硬化前にギアボックスを差し込み、ウィングやらサスアームやらの位置関係を微調整します。

で、ギア部とボディーを合体させたままパテ硬化まで放置し、硬化後にギア部をボディーから引き抜きますってーと、ボディー側に真鍮管が固着して、ギア側には洋白線だけが残り強度と仮組み楽々度が微妙にアップするという寸法。

仮組みついでに、先ずリアアッパーアームをギアボックスに接着固定してしまい、更にアップライトもアッパー側のみハンダ付けして固定してしまいます。

以前サスの作業時に書いたて無かったみたいなんですが、実はリアアップライトは、キットのままだと左右が非対称状態な上に、そのままではホイールが填らない大きさ。

で、削り込んでホイールに填るようにはしたんですが、アッパーアームとの兼ね合いで形状差修正は如何ともし難く、ホイールで殆ど隠れちゃうのを良いことに装着時に見える部分だけ対象になればソレで良いって感じでやっつけてますが、アッパーアームとの接続部は意外と露出します上に、キットの固定法だと実車とは全然違っちゃってますんで、そこらを加味しつつ現物合わせで修正を加えてあります。

こうして漸くアンダートレイとギアボックスの位置が定まるようになりまして、先述のギアボックスとアンダートレーを繋ぐ支持ステーの製作が可能になります。

ステーの形状をキチンと製図して、細くても加工中に曲がりにくい洋白線をハンダ組みして構築。言うのは簡単ですが、ボディー&ギアボックス&アンダートレイの相関関係に、このテキトーなパーツが関わってきますんで

ステーの形状をキチンと製図して、細くても加工中に曲がりにくい洋白線をハンダ組みして構築。

言うのは簡単ですが、ボディー&ギアボックス&アンダートレイの相関関係に、このテキトーなパーツが関わってきますんで何度も仮組みして正しい寸法で組み上げます。

組み上げたステーはアンダートレイ側に固定し、基部のみギアボックスパーツに埋め込んでおきまして、組み立て時に両者を接合する事になります。

実は、今回紹介しました一連のチマチマ作業の全てはこの吊り下げステーを作るために、この時点での施工が必要だったと言うのはホントの話。ボディーとアンダートレーとの嵌合の際に、此処も関わってしまうんです。メーカーがパーツを省略したがる気持ちも判らんでもない。

リアカウルが剥き出し状態でなければ無視したいとこなんですけど、95Tの場合以外と目立つんすよね。