何事もそうですが、失敗を怖れるとかえって上手く行かない事が多い。

模型趣味ってそういうとこあるやね。自動車模型だと、最初の内はバリバリ手が動くのに、終盤、それこそクリアーコートだの研ぎ出しだの最終組立だのと言う頃合いになって手が止まる。

何故だろうと考えてみると、ここまで時間掛けてやってきたのに、ここで失敗するのはイヤだという意識が働くんですねぇ。

私が20代の頃に自動車模型の面白さや技法を教えてくれた行きつけのプラモ屋の店主は、「あ~、こりゃもうダメだな」となると、研ぎ出し途中のボディーを床に置いて踏んづけてゴミ箱にポイしとりました。

「え?プラモにキレたの?」

って聞いたら、

「んなぁわけない。こっから塗装落として修正するような事なら、もう一個キット卸して最初からやり直した方が効率が良い。でも、残骸が残ってると未練も残るやろ。」

とか、およそ暇つぶし趣味のプラモ作りから出てくるとは思えん迷言を吐いとりました。

まぁ、その人も、その後、人生そのものをリセットする羽目になったわけですが、それは別のお話にて、、、

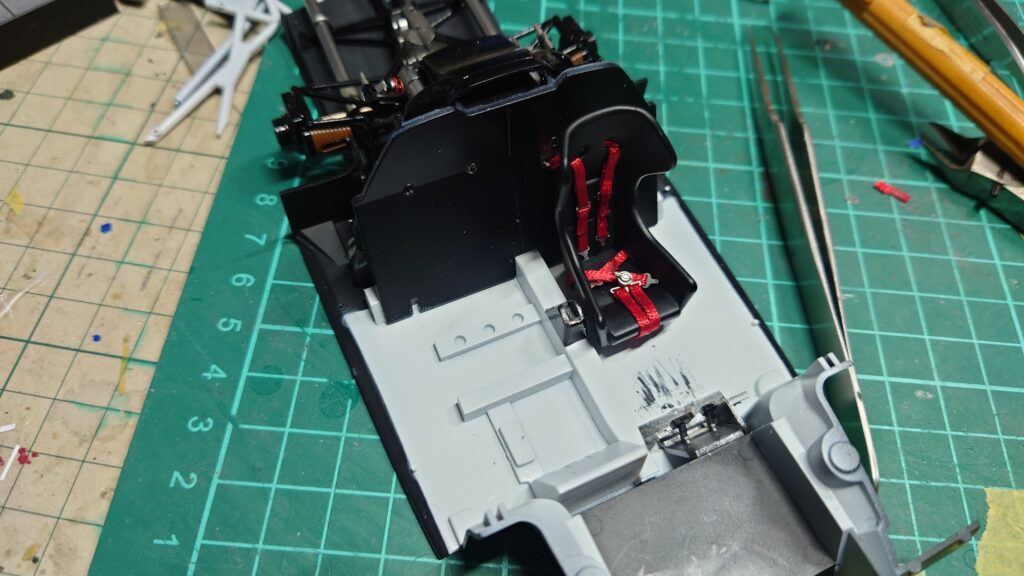

内装の塗装と組立

さて内装。これでも一応二重構造になってて、シャーシ板にフロア板を乗っけて、その上にシートやらファイアウォールやらをくっ付けていく構造。

で、シャーシとボディーを組むには、イモ付け同然の接着が曖昧になるファイアウォールとボディーとの嵌合が重要なんだけど、このファイアウォールの傾き具合が、ボディー側と合わせ技で角度決めないと決まらないという面倒な構造のせいで、ボディーに色入れる前にやっつけたい。

シートベルトは

キットノーマルだと、こんなデカールでなんとかしてくれやスタイルになっとるので、サテンリボンに余り物のジャンクからベルトエッチングを揃えてみた。

シートにはベルト穴は開いてないので、そこいらの加工も必要。また、シート背面のファイアウォールにベルトを固定するためのステーも用意されていないので適当にデッチアップ。

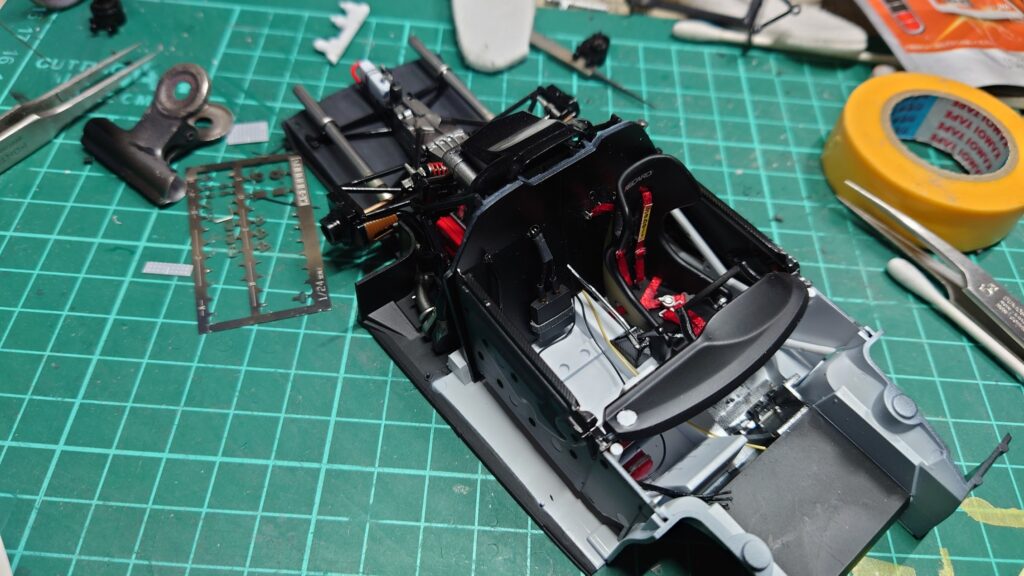

内装のパーツは、何を頑張ろうとしたのか知らんが、バスタブではなく全部バラバラ。

でも、塗装してカーボン貼って補器類足して適当な配線追加すると、なんだかソレっぽくなる、筈。

ワークスの911とは内装の補機類が異なってるようだったので、コレも又、ネットに転がる画像から推察しつつ、完成後もアクセントとなりそうな配線などを選んでデッチアップ。

シートベルトのデカールで、触ると粉々になるのが分かってたので、内装に使うデカールはすべてリキッドでカールフィルムで補強して使用。

これでボディーと合わせてみて、ボディー側に修正の必要が無くなれば、漸くボディー塗装に進めるのであった。

ボディー塗装

白はガイアのEXホワイト。今回は光が透ける白系ボディーなので、裏面に黒を塗って

光透けを避ける処理を避けておいた。通常はサフで透け回避できるけど念のため。

赤は、いつものガイアの蛍光赤ではなく、マルボロマクラーレン用として売られてる方のフォーミュラー蛍光赤。いつもの蛍光赤は、下地白に塗るとナカナカ染まらないんだけど、この赤は簡単に染まる。その分、蛍光赤ってよりクソ明るいシャインレッドみたいな感じになる。

マルボロ赤の塗り分けは単純に見えて結構面倒で、先ずセンターがキチッと出ないとダメだし、上から見たときにラインが真っ直ぐでないとダメ。

ワイだけかもしれないんだけど、白で残す部分をマスキングして赤を塗ろうとすると上手く行かないんですよね。

まず赤く塗る部分の赤白の境目をマスキングし、次にそのマスキングに沿わせる形で白く塗る部分をマスキング。それから最初に貼った赤の上のマスキングだけ剥がすと、いつも何故か上手く行く。

Mariboroの赤ラインがビビッとなので、意識し過ぎるんかなぁとか理由考えると分からんが、ともかくも二度手間踏んだら何故かまいかい上手く行くんだけど、試しに最初から白部分だけマスクしようとすると、センターが取れなかったり、赤の塗り分けの面積をミスったり色々起きる。何ででしょうかね。

蛍光赤は、パーツを分けて塗ると彩度のギャップが出ることがあるので、フェンダーとカウルは裏からマスキングテープで固定して塗った。

あと、フロントのラジエターエアダクトには二枚羽のフィンが付くんだけど、このフィンの上に丁度赤白の境界が入るので、ここのマスキングと部品の仮固定が面倒でしたねぇ。

お約束で吹き込みも起きてしまったが、染料系時代と違ってリカバーは可能。

蛍光赤は乾燥が遅いっぽいので、いつもより余計にユックリ時間を取り、乾燥させたら1回クリアーコート。

クリアーが硬化したらデカール貼りですが、Act.1で書いた通り、3種のデカールから良いのを選りすぐって貼ったらこうなった。

ただ唯一、フロント窓のハチマキ部分は、密着が甘かったようでデカールを溶かしてしまい、渋々ミューコレの物に差し替えたけど、万年筆のマークがチビッコの落書きみたいというねぇ。

あと、サイズの問題で青いのを使ったけど、サイドステップ状の横長ロゴは、実写画像だとどうも黒の様なんだけど、黒で印刷してるミューコレのはサイズが小さすぎなので、妥協してスタジオのを採用。

ノーズのバーコードは海外製の物がサイズ的に良かったが、ちょっと古かったようで密着しきれないからクリアーコートで皺が寄りそう。

と、他にも色々問題が生じまして、こんな感じで大分混乱しました。

それでもなんとか貼り終えまして、クリアーコートして乾燥ブースへ。

落下事件と修正塗装

クリアー塗装後に乾燥ブースに放り込もうとしたら、リアカウルが取っ手から外れて落下。

慌てて手で掴んだら、丁度「JOLLY MOTOR」ロゴの上を触ってしまい大惨事となってしもうた。

しかしながら、塗装がEXホワイトであったこと、そしてJOLLYのロゴマークも、一応スペアがある、更にはロゴの周囲にパネルラインがあり、当該箇所だけ修正が可能と不幸中の幸いな要素もあってリペアすることに。

先ず指触可能なまでクリアーを乾かして、パネルラインの周辺をスジボリのギリッギリ際までシッカリマスキング。

傷んだデカールと塗装面を研磨して下地まで削り込み、

そこに

サフ→EXホワイト→クリアー→デカール→クリアー

と進めて、トラブルから1週間ほどで無事帰還出来やした。911GT1は、以前もデカールでトラブってお蔵入りさせた事があり、なんか曰く付きになっちゃったなぁ。

色々ありましたが、完全硬化させたら研ぎ出し開始。1/24にしては、表面積がでかいので結構時間が掛かりましたね。

行程は、

1500→2000→ラプロス6000→ラプロス8000→3M極細目

と毎度同じ行程。今では色んな研磨剤や用具が模型用として売られてますが、この行程で安定して以降は「もっと良い物は」と欲するところが無いので、最近出てきたその手のマテリアル&ツールは、いまのところ私にゃ御用が無いですな。

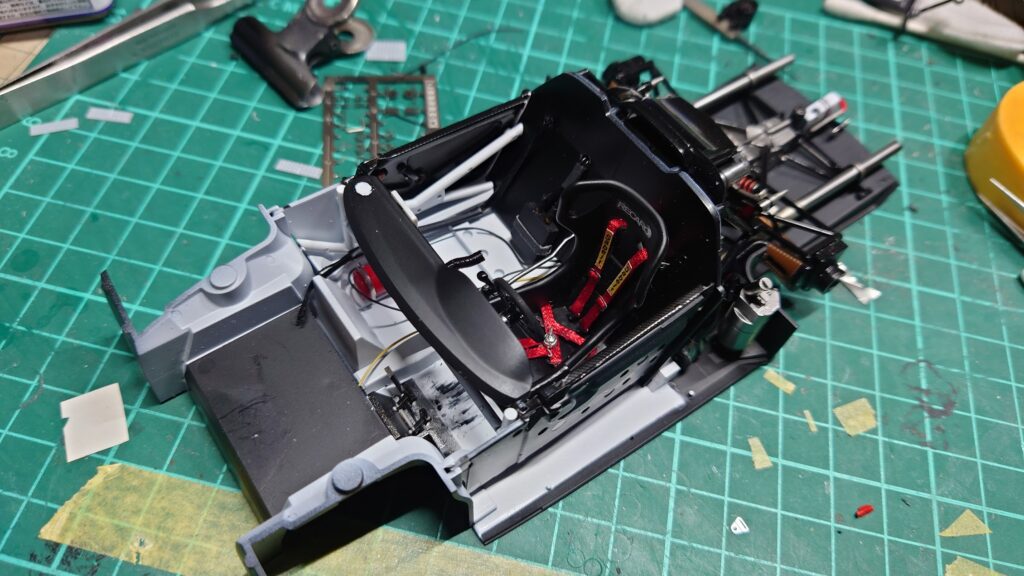

最終組立

研ぎ出しが済んだら、組んでいきますが、その前にシャーシとボディー前半を組んでアライメントの確認と調整。リアカウルは閉じてしまうので、ここで調整済ませないと出来なくなる。

フロントフェンダー後半を接着。実はこのフェンダー、どうもミスってるっぽい。ワークスカラーの時は、コーナーマーカーも有ったし、フェンダーパネル上に上下分割ラインも入ってましたが、どうやらこのマルボロ使用含め97年の車両では、コーナーマーカーも廃され分割線もスムージングされてるっぽいです。

コーナーマーカーなんて、キットのモールドを刳り貫いて透明アクリルを埋め込み、裏に反射材仕込んでとキッチリ作ったら要らん子やった。

ボディーとシャーシは填め込みとかじゃ無く接着固定。

なので、忘れ物が有っても戻れないから何度も確認してからガッツリ接着。

リアカウルもココで固定。固定用のダボもピンもカットしてるので、乗せただけでは隙間が空きます。

こちらも忘れ物が無いか充分確認してから、エポキシ接着剤流して固まるまでテープで押さえて組み付け。

最後にミラー、リアウィング、ドアノブレバー、アンテナ、ボンピン、ポルシェエンブレム、灯火類を接着して完成です。

灯火類と言えば、

このテールランプは超メンドウクサイ。表から塗る場所と裏から塗る場所とが有り、更には一発成形パーツなので全てマスキングしなけりゃならず、しかもミスると超目立つ。

さて、完成したらブツ撮りするところですが、完成1年以上経ってもまだ撮ってません(汗

そのうち撮ったら、またアップしますが、この車の記事は一旦ここまで。